Каскадный ·

[ Стандарт ] ·

Линейный+

Заметки о католической культуре, не болталка Заметки о католической культуре, не болталка

| Маевка |

31 янв 2025, 00:39 31 янв 2025, 00:39

|

Ну умная, ну умная - аж по горшкам дежурная!

Sюзер

» обо мне «

дневник

Сообщений: 21884

Регистрация: 13.02.13

г. Москва

есть

был

есть

Крестник, крестница

еще крестница

|

Подробнее об Юбилейной индульгенции

По случаю очередного Юбилейного 2025 года по воле Верховного Понтифика «Суд милосердия», отвечающий за все, что касается предоставления и использования индульгенций, желая поощрить души верующих и питать благочестивое желание получить индульгенцию как дар благодати, устанавливает следующие предписания, чтобы верующие могли «получить и плодотворно применить Юбилейную индульгенцию» (Spes non confundit, 23).

Предписания на Юбилей 2025 года

Все ранее предоставленные индульгенции остаются в силе.

Для получения полной индульгенции требуется:

Искреннее раскаяние и отказ от привязанности ко греху.

Исповедь и принятие Святого Причастия.

Молитва в намерениях Верховного Понтифика.

Совершение указанных духовных действий в течение Святого года.

Применение индульгенции

Индульгенция может быть применена не только к себе, но и к душам в Чистилище.

Как получить индульгенцию?

I. Святые паломничества

Совершение паломничества:

Общие условия: верующие должны совершить благочестивое паломничество в одно из святых мест Юбилея.

Действия во время паломничества:

Участие в Святой Мессе (при возможности, это может быть юбилейная Месса или вотивная Месса: о примирении, прощении грехов, милосердии или мире между народами).

Участие в таинствах, таких как христианское Посвящение или Елеопомазание больных.

Участие в богослужениях:

Слово Божие,

Литургия часов (Час Чтений, Утреня, Вечерня),

Крестный путь,

Святой Розарий,

Akathistos,

Покаянные торжества с индивидуальной исповедью.

Места паломничества:

В Риме:

Собор Святого Петра в Ватикане,

Латеранская базилика,

Базилика Санта-Мария-Маджоре,

Базилика Святого Павла за городскими стенами.

На Святой Земле:

Храм Гроба Господня (Иерусалим),

Базилика Рождества Христова (Вифлеем),

Базилика Благовещения (Назарет).

В других регионах:

Кафедральный собор,

Другие святые места, указанные местным ординарием (епископом).

Важно: Индульгенция предоставляется только при выполнении всех духовных условий, включая исповедь, принятие Святого Причастия и молитву в намерениях Святейшего Отца.

II. Благочестивое посещение святых мест

1. Благочестивое посещение святых мест

Верующие могут получить Юбилейную индульгенцию, если:

Они благочестиво посещают любое место, обозначенное как Юбилейное, индивидуально или в составе группы.

Проводят там время в евхаристическом поклонении и медитации, завершив:

молитвой «Отче наш»,

исповеданием веры в любой утвержденной форме,

воззваниями к Пресвятой Богородице.

Эти действия совершаются с просьбой о том, чтобы все в этот Святой год познали близость Марии, Матери Божией.

2. Посещение дополнительных святых мест

В Риме:

Базилика Святого Креста в Иерусалиме,

Базилика Святого Лаврентия за городскими стенами,

Базилика Святого Себастьяна за городскими стенами,

Храм Богоматери Божественной Любви,

Церковь Святого Духа в Сассии,

Церковь Святого Павла у Трех Фонтанов,

Римские катакомбы,

Юбилейные церкви, посвященные Iter Europaeum и женщинам-покровительницам Европы, а также Учителям Церкви (например, базилика Святой Марии над Минервой, церковь Святой Бригитты, базилика Святой Цецилии и др.).

В других регионах мира:

Малые папские базилики в Ассизи (Святого Франциска, Святой Марии Ангелов),

Базилики в Лорето, Помпеях, Падуе,

Любые малые базилики, кафедральные или выдающиеся коллегиальные церкви, марианские святилища, а также другие места, назначенные епископами или Конференцией епископов.

3. Для тех, кто не может участвовать лично

Верующие, которые искренне раскаиваются, но по серьезным причинам не могут лично посетить святые места или участвовать в торжествах (например, монахи в затворе, пожилые люди, больные, заключенные, те, кто ухаживает за больными).

Могут получить индульгенцию, если:

Духовно объединяются с другими верующими.

Смотрят трансляции богослужений (например, слова Папы или епархиального епископа).

Молятся дома или там, где они находятся, молитву «Отче наш», исповедание веры и другие молитвы, соответствующие намерениям Святого года.

Приносят свои страдания или трудности жизни в жертву Богу.

Важно: Все перечисленные действия должны сопровождаться искренним раскаянием, исповедью, принятием Святого Причастия и молитвой в намерениях Папы Римского.

III. Дела милосердия и покаяния

Верующие могут получить Юбилейную индульгенцию, выполняя следующие действия:

1. Участие в духовных мероприятиях

Участвовать с благочестивым духом в:

Народных миссиях.

Духовных упражнениях.

Встречах по изучению текстов Второго Ватиканского собора и Катехизиса Католической Церкви.

Эти мероприятия должны проходить в церкви или другом подходящем месте в согласии с намерениями Святейшего Отца.

2. Акты милосердия ради усопших

Верующие могут получить две полные индульгенции в день для усопших, если:

Причастятся дважды в рамках евхаристического празднования (согласно каноническим нормам).

Посвятят эти индульгенции душам в Чистилище.

Это особое проявление милосердия укрепляет связь между живыми и умершими в мистическом Теле Христовом.

3. Совершение дел милосердия и благотворительности

Верующие призваны:

Совершать телесные дела милосердия:

Накормить голодных, напоить жаждущих, одеть нагих.

Посещать больных и заключенных.

Принимать странников и хоронить умерших.

Выполнять духовные дела милосердия:

Утешать скорбящих, наставлять грешников, учить незнающих.

Прощать обиды, молиться за живых и умерших.

Особенно рекомендуется в течение Святого года посещать больных, одиноких пожилых людей, заключенных, инвалидов, выполняя паломничество к присутствующему в них Христу.

4. Покаянные практики

Юбилейная индульгенция может быть получена через покаянные действия, включая:

Воздержание от отвлечений:

Например, на один день отказаться от избыточного использования медиа, социальных сетей или развлечений.

Пост или воздержание, соответствующие церковным нормам.

Жертвование средств:

Для помощи бедным, детям, молодым людям в сложной ситуации, пожилым людям или мигрантам.

Добровольная деятельность:

Посвящение времени общественно полезным делам.

Примечание: Декрет действует на протяжении всего 2025 года. Верующие могут повторять добрые дела и получать индульгенции многократно, что подчеркивает духовное значение Юбилейного года.

У российских католиков в Юбилейном 2025 году будет возможность совершить паломничество к юбилейным храмам внутри страны и получить полную индульгенцию. Ниже приводится текст официального документа ККЕР, утверждающий полный список юбилейных храмов в России, к которым можно будет совершить паломничество.

Список Юбилейных храмов на территории Конференции Католических Епископов России

Список храмов на территории ККЕР, которые местные епископы объявили юбилейными. В них можно, совершая паломничество в течение Юбилейного 2025 года, т. е. с 29 декабря 2024 по 28 декабря 2025 года, получить полную индульгенцию.

Архиепархия Божией Матери в Москве:

— Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.

— Базилика Святой Екатерины Александрийской в Санкт-Петербурге.

— Собор Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге.

— Святилище Божией Матери Фатимской в Калининграде.

— Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Орле.

— Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Перми.

Преображенская епархия в Новосибирске:

— Кафедральный собор Преображения Господня в Новосибирске.

— Храм Иисуса Христа, Царя Вселенной, в Барнауле.

— Храм св. Анны в Екатеринбурге.

— Храм Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии в Кемерове.

— Храм св. Иосифа Труженика в Сургуте.

— Храм св. Георгия Победоносца в Омске.

— Храм св. Праведного Иосифа в Тюмени.

Епархия св. Климента в Саратове:

— Кафедральный собор свв. Апостолов Петра и Павла в Саратове.

— Храм свв. Апостолов Фаддея и Симона в Сочи.

— Храм св. Либория в Краснодаре.

— Храм Преображения Господня в Пятигорске.

— Храм Тайной Вечери в Ростове-на-Дону.

— Храм св. Николая в Волгограде.

— Храм Воздвижения Святого Креста в Казани.

Епархия св. Иосифа в Иркутске:

— Кафедральный собор Непорочного Сердца Божьей Матери в Иркутске.

— Храм Преображения Господня в Красноярске.

— Храм Христа — Солнца Правды в Якутске.

— Храм Рождества Христова в Магадане.

— Храм Пресвятой Богородицы во Владивостоке.

— Храм святых Кирилла и Мефодия в Братске.

— Храм святых Петра и Павла в Чите.

Хочется подчеркнуть, что есть способы получения индульгенций для тех, кто не может совершить паломничество:

"Верующие, которые искренне раскаиваются в грехах, но по серьезным причинам не могут принять участие в торжественных священнопразднованиях, паломничествах и благочестивых визитах (особенно монахи и монахини, находящиеся в затворе, пожилые люди, больные, заключенные, а также те, кто в больнице или других учреждениях по уходу постоянно обслуживает больных) могут получить Юбилейную индульгенцию на тех же условиях, если, объединившись духом с верующими, участвующими лично, — особенно когда слова Верховного Понтифика или епархиальных епископов транслируются через средства массовой информации, — будут читать у себя дома или там, где они находятся (например, в часовне монастыря, больнице, доме престарелых, тюрьме…) молитву «Отче наш», исповедание веры в любой утвержденной форме и другие молитвы в соответствии с намерениями Святого года, принося в жертву свои страдания или тяготы своей жизни". (Декрет о предоставлении индульгенций по случаю Очередного Юбилейного 2025 года)

Во время Очередного юбилея 2025 года любые другие виды индульгенций остаются в силе.

Источник: сайт Епархии Святого Климента в Саратове

Источник: Декрет о предоставлении индульгенций по случаю Очередного Юбилейного 2025 года

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 0 раз(а) |

|

|

|

|

| Маевка |

31 янв 2025, 00:49 31 янв 2025, 00:49

|

Ну умная, ну умная - аж по горшкам дежурная!

Sюзер

» обо мне «

дневник

Сообщений: 21884

Регистрация: 13.02.13

г. Москва

есть

был

есть

Крестник, крестница

еще крестница

|

Символы Юбилея 2025 в России: Распятие На Святой Мессе 19 декабря Архиепископ Павел Пецци принял крест из Базилики Святой Екатерины Александрийской в Санкт-Петербурге – один из символов Юбилейного года в нашей поместной Церкви. В начале богослужения владыка Павел вместе с процессией проследовал к центральному входу в храм, где свящ. Павел Крупа, OP передал ему распятие, сказав: «Ваше высокопреосвященство Архиепископ Павел, дорогие братья и сестры, с великой радостью и глубочайшими эмоциями передаю вам, в ваши руки, распятие из Базилики Святой Екатерины Александрийской в Санкт-Петербурге. Наши прихожане прощались с ним, как с родным, потому что оно для нас не только свидетель темных времен, но, прежде всего, знак надежды. Надежды на то, что жизнь побеждает смерть, а свет побеждает тьму, а Христос победитель мира. Мы надеемся, что во время этого Юбилейного года оно станет для всех вас таким же знаком – крест стоит, когда земля вертится». Принимая крест из рук отца Павла, Архиепископ сказал: «Ваше высокопреподобие, дорогой отец Павел, я не просто рад, но и глубоко благодарен вам и всей католической общине прихода Святой Екатерины в Санкт-Петербурге. Потому что я поминаю, что значит расстаться с родным и любимым, потому что это распятие для вас не только исторический знак, даже если это связано с глубочайшими страданиями, но, прежде всего, это живой источник вашей надежды. Распятие будет находиться в Кафедральном соборе, который являет собой центр, соединяющий со Христом и во Христе всю епархию. Мы очень вам благодарны за глубочайшее признание, что из исторического центра нашей епархии – из Санкт-Петербурга, оно перемешается в свой сегодняшний центр. Прошу, вас, передать всем прихожанам мою благодарность и признательность за эту настоящую жертву. Верьте, что это распятие принесет много плодов для всей епархии в течение всего Юбилейного года. Христос, наша единственная надежда, распятый на кресте, Он уже сегодня являет славу, которую мы можем вкусить уже на земле». Затем процессия с распятием во главе прошла к пресвитерию, где оно было возложено на ступеньки алтаря, а отец Павел Крупа с амвона зачитал свидетельство доминиканки-мирянки из прихода Св. Екатерины Александрийской в Петербурге Станиславы Красновской: «Я была знакома с Софьей Петровной Степулковской больше года. Главная черта ее личности – это не просто скромность, но целомудренность сердца. Мы подолгу с ней беседовали и однажды она рассказал мне, как спасла наше распятие. Софье Петровне было 19 лет и она работала в музее этнографии, который находится недалеко от нашего храма. После закрытия храма в 1938 году, часть приходских помещений была отдана под хранилища их музея. Она шла домой с работы мимо храма, сторож храма был также работником музея этнографии и сказал ей: «Барышня, зайдите, посмотрите, что они натворили». Софья зашла с бокового входа и попала в ризницу. Посреди ризницы на полу в большую кучу были свалены предметы церковного культа и убранства храма. Ее сердце сжалось от боли. Она сказала, что не пошла дальше, потому что не было сил смотреть на разоренный храм. Первое, что заметила в груде брошенных вещей – красивое распятие. Спросила у сторожа, может ли она забрать его. Он согласился. Когда стемнело, прихватив из дома одеяло, пришла в ризницу, завернула в него распятие и отнесла домой – благо, дом находился недалеко, возле Казанского собора. Принесла крест и спрятала его под кроватью. И хранила в течение длительного времени, рискуя жизнью. Затем попросила знакомого прихожанина (потому что распятие довольно тяжелое), чтобы он помог ей отнести его в храм Лурдской Божьей Матери в Ковенском переулке – единственный действующий католический храм в городе. Там оно и находилось все эти трудные для верующих времена до той поры, когда храм Св. Екатерины был возвращен верующим. Тогда наше распятие опять вернулось в родные стены», — закончил свидетельство о. Павел Крупа. В своей проповеди Архиепископ Павел размышлял над историями избрания Самсона и Иоанна из литургических чтений дня. Владыка заметил, что в нашем понимании «избранный – это всегда великий или важный человек, в то время как Бог смотрит на это по-иному. Бог Сам избирает того, кого хочет, а не тех, кто, по нашему мнению, достоин». Как отметил епископ, Господь избирает тех, «кого не замечают, тех, кто слаб, кто немощен. Именно в их слабости, в их немощи явлена сила Господа». И лучшим подтверждением сказанному было прозвучавшее в начале богослужения свидетельство Станиславы Красновской. По завершении Святой Мессы все желающие могли почтить возложенное на ступенях алтаря распятие. Текст и фото: Ольга Дубягина https://cathmos.ru/krest-simvol-yubilejnogo-goda/ Символы Юбилея 2025 в России - Богородица «Salus Populi Romani» На протяжение всего Юбилейного года российских католиков будет сопровождать список чудотворной иконы «Salus Populi Romani» («Спасение народа римского»), самого известного богородичного образа Рима. Список, сделанный итальянским иконописцем Антонио Скьявоне, – дар Папы Франциска Католической Церкви в России. Святейший Отец лично благословил его 25 октября 2024 года, в присутствии Архиепископа Павла Пецци, ординария епархии святого Климента в Саратове епископа Клеменса Пиккеля и монс. Роландаса Макрицкаса, кардинала и коадъютора Папской Базилики Санта-Мария-Маджоре, где постоянно хранится этот образ Пресвятой Богородицы. Его выбор неслучаен – Папа Франциск глубоко почитает данный образ и вверяет каждую свою апостольскую поездку защите Богородицы всякий раз перед отъездом и после возвращения. Поступая так, он продолжает иезуитскую традицию, ведь с момента своего основания Общество Иисуса, которому принадлежит Понтифик, поощряло почитание этой иконы, распространяя её копии по всему миру. Впервые перед московскими верующими икона предстала 12 декабря, на торжествах в честь 25-летия повторного освящения Кафедрального собора Пресвятой Девы Марии. По преданию, данный образ, высотой 117 сантиметров и 79 сантиметров в ширину, написан самим апостолом Лукой в Иерусалиме. В Риме он появился при Папе Сиксте III (432-440 гг.), который подарил его недавно возведенной базилике Санта-Мария-Маджоре. Изначально установленная в главном нефе, своё нынешнее местоположение – на алтаре часовни Боргезе – икона обрела в 1613 году. Этот древний образ, представляющий Пречистую Деву решительной и нежной одновременно, называется «Salus Populi Romani» («Спасение народа римского»), так как в 590 году именно через него Риму было даровано чудо освобождения от свирепствовавшей моровой язвы, после того, как святой Григорий Великий пронёс эту икону Крестным ходом по городу. Иконографически данный образ объединяет в себе греческий тип Одигитрии (от греч. hodeghètria – «Та, что указывает путь», то есть Христа) с типом Гликофилуза (glykophilùsa – «Та, что любит нежно»). Образ написан на грунтованном холсте, прикреплённом к деревянной основе из двух соединённых вертикальных досок. Его последние реставрации проходили в 1931 и в 2018 годах. В процессе последней новейшие технологии помогли восстановить исходный вид иконы, в частности, оригинальный цвет лиц, хитона Богоматери и одеяний Иисуса, изначальную гравировку и оригинальное золото на нимбах, а в изображении Младенца – древний знак триединства. В присутствии списка этой древней иконы в воскресенье, 29 декабря 2024 года, в Москве было совершено торжественное открытие Юбилейного года. Вслед за этим икона будет пребывать в епархии Преображения Господня в Новосибирске (до конца марта), в епархии св. Иосифа в Иркутске (с конца марта по конец июня), в Архиепархии Божией Матери в Москве (с конца июня по конец сентября), и в епархии св. Климента в Саратове (с конца сентября по 27 декабря). В последний день Юбилейного года, 28 декабря 2025 года, икона будет постоянным образом установлена в Кафедральном соборе в Москве. Фото: Ольга Хруль https://cathmos.ru/salus-populi-romani-obraz/Символы Юбилея 2025 в России - Икона "Распятие" На Святой Мессе 22 декабря Архиепископ Павел Пецци освятил третий символ Юбилейного года – икону с изображением Распятия, которая будет размещена на главном алтаре Кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 0 раз(а) |

|

|

|

|

| Маевка |

31 янв 2025, 00:55 31 янв 2025, 00:55

|

Ну умная, ну умная - аж по горшкам дежурная!

Sюзер

» обо мне «

дневник

Сообщений: 21884

Регистрация: 13.02.13

г. Москва

есть

был

есть

Крестник, крестница

еще крестница

|

Юбилей 2025 - Календарь событийВ Юбилейный год надежды 2025 Святой Престол запланировал множество крупных тематических событий, которые поместные Церкви и отдельные приходы и общины могут также использовать для организации тематических мероприятий на местах. Вот они все в хронологической последовательности (описания мероприятий приводятся в том виде, как они представлены на сайте Юбилейного года, там, где они есть). 24 декабря 2024 Открытие Святых врат Базилики Св. Петра 26 декабря 2024 Открытие Святых Врат в тюрьме Ребиббия 29 декабря 2024 Открытие Святых Врат в Латеранской Базилике 1 января 2025 Открытие Святых Врат в Санта-Мария-Маджоре 5 января 2025 Открытие Святых Врат в Базилике Св. Павла 24 — 26 января 2025 Юбилей мира коммуникаций На юбилейные мероприятия приглашаются все специалисты мира коммуникаций: журналисты, сотрудники СМИ, издатели и редакторы газет, видеографы, графические дизайнеры, копирайтеры, пиарщики, аудио- и видеотехники, сотрудники книжных издательств. 8 — 9 февраля 2025 Юбилей вооружённых сил, полиции и сотрудников безопасности На юбилейные мероприятия приглашаются все военнослужащие, сотрудники полиции, дорожной полиции, сотрудники служб безопасности, ветераны, различные военные объединения, военные академии и военные капелланы. 15 — 18 февраля 2025 Юбилей художников и мира культуры 21 — 23 февраля 2025 Юбилей диаконов На юбилейные мероприятия приглашаются все постоянные диаконы вместе со своими семьями. 8 — 9 марта 2025 Юбилей волонтёров На юбилейные мероприятия приглашаются волонтеры всевозможных ассоциаций, сотрудники некоммерческих организаций и социальные работники. 28 марта 2025 24 часа для Господа 28 — 30 марта 2025 Юбилей Миссионеров Милосердия 5 — 6 апреля 2025 Юбилей больных и работников здравоохранения На юбилейные мероприятия приглашаются больные люди и специалисты сферы здравоохранения (врачи, медсестры, медицинские работники, волонтеры и пастырские работники в сфере здравоохранения и т. д.), вместе со своими семьями. 25 — 27 апреля 2025 Юбилей подростков 28 — 29 апреля 2025 Юбилей людей с ограниченными возможностями На юбилейные мероприятия приглашаются все люди с ограниченными возможностями вместе с сопровождающими. 1 — 4 мая 2025 Юбилей рабочих На юбилейные мероприятия приглашаются рабочие всех категорий, различные профессиональные объединения и профсоюзы вместе со своими семьями. 4 — 5 мая 2025 Юбилей предпринимателей 10 — 11 мая 2025 Юбилей групп и популярной музыки На юбилейные мероприятия приглашаются все участники ведомственных, любительских, фольклорных, городских, спортивных, школьных и студенческих коллективов вместе со своими семьями. 12 — 14 мая 2025 Юбилей Восточных Церквей 16 — 18 мая 2025 Юбилей братств На юбилейные мероприятия приглашаются все члены религиозных братств. 30 мая 2025 — 1 июня 2025 Юбилей семей, детей и пожилых людей 7 — 8 июня 2025 Юбилей церковных движений, ассоциаций и новых общин На юбилейные мероприятия приглашаются все члены церковных движений, ассоциаций, новых общин и молитвенных групп. 9 июня 2025 Юбилей Святого Престола 14 — 15 июня 2025 Юбилей спорта На юбилейные мероприятия приглашаются все, кто связан с миром спорта (спортсмены, любители, тренеры, спортивные менеджеры, спортивные ассоциации и т.д.) вместе со своими семьями. 20 — 22 июня 2025 Юбилей правительств 23 — 24 июня 2025 Юбилей семинаристов 25 июня 2025 Юбилей епископов 25 — 27 июня 2025 Юбилей священников 28 июля 2025 — 3 августа 2025 Юбилей молодёжи 28 — 29 июля 2025 Юбилей медиа-миссионеров и католических блогеров На юбилейные мероприятия приглашаются все, кто евангелизирует в цифровой среде, делясь посланием Евангелия в социальных сетях, блогах, каналах и приложениях. 15 сентября 2025 Юбилей утешения На юбилейные мероприятия приглашаются все, кто переживает время боли и скорби из-за болезни, тяжелой утраты, перенесенного насилия и жестокого обращения, вместе со своей семьей и друзьями. 20 сентября 2025 Юбилей справедливости На юбилейные мероприятия приглашаются все работники сферы светского и церковного правосудия (судьи, прокуроры, мировые судьи, адвокаты, практикующие юристы и т.д.) вместе со своими семьями. 26 — 28 сентября 2025 Юбилей катехизаторов На юбилейные мероприятия приглашаются все катехизаторы и духовные воспитатели вместе со своими семьями. 4 — 5 октября 2025 Юбилей миссионеров На юбилейные мероприятия приглашаются все миссионеры — миряне и люди посвященной жизни, члены и сотрудники различных миссионерских обществ. 4 — 5 октября 2025 Юбилей мигрантов 8 — 9 октября 2025 Юбилей посвящённой жизни На юбилейные мероприятия приглашаются мужчины и женщины, принадлежащие к разным формам посвященной жизни: монашествующие апостольских и созерцательных орденов, посвященные девы, отшельники, члены новых институтов посвященной жизни. 11 — 12 октября 2025 Юбилей Марианской духовности На юбилейные мероприятия приглашаются все настоятели святилищ, члены движений, братств и различных марианских молитвенных групп. 31 октября 2025 — 2 ноября 2025 Юбилей мира образования 16 ноября 2025 Юбилей бедных 22 — 23 ноября 2025 Юбилей хоров 14 декабря 2025 Юбилей заключённых https://cathmos.ru/kalendar-yubileya/

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 0 раз(а) |

|

|

|

|

| Маевка |

2 фев 2025, 01:14 2 фев 2025, 01:14

|

Ну умная, ну умная - аж по горшкам дежурная!

Sюзер

» обо мне «

дневник

Сообщений: 21884

Регистрация: 13.02.13

г. Москва

есть

был

есть

Крестник, крестница

еще крестница

|

2 февраля - Сретение Господне ЕВАНГЕЛИЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Лк 2, 22-40Когда исполнились дни очищения Марии по закону Моисееву, принесли Младенца Иисуса в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий первенец мужеского пола был посвящён Господу, и чтобы принести в жертву, по сказанному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святой был на нём. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришёл он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога, и сказал: Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром; ибо видели очи мои спасение Твоё, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нём. И благословил их Симеон, и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, — и Тебе Самой оружие пройдёт душу, — да откроются помышления многих сердец. Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырёх, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нём всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили всё по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости; и благодать Божия была на Нём.Праздник Сретения Господня – последний отзвук Рождества Формально Рождественское время завершилось в этом году 12 января, праздником Крещения. Однако в народном благочестии, а отчасти – и в литургической традиции, рождественские мотивы звучат 40 дней – вплоть до праздника Сретения Господня. Всё это время в храмах и домах христиан стоят украшенные ёлки и макеты Вифлеемских яслей, а во время богослужений допускаются рождественские песнопения. Эпизод в Иерусалимском храме, описанный в Евангелии от Луки (Лк 2,22-40), которому посвящен праздник Сретения, завершает собой круг событий, связанных с рождением Бога на земле в смиренном облике Младенца Иисуса. В иудейском мире новорожденного мальчика-первенца, согласно закону Моисея, необходимо было посвятить Господу, заплатив за него символический «выкуп», а его мама должна была совершить обряд очищения, чем заканчивалось её состояние «ритуальной нечистоты», связанной с родами (ср. Исх 13,2.12-13; Лев 12,2-8). Пресвятая Богородица внутренне подготовилась к акту посвящения Своего Первенца Его Отцу, как и к собственному посвящению. Таким образом Она возобновила Свое fiat (да будет!) и в очередной раз отдала всю Свою жизнь Богу. Она отдала Богу и Иисуса, спящего у Нее на руках. Никогда еще в Иерусалимском храме не совершалось такого Жертвоприношения, и оно уже никогда больше не повторится. Следующее Жертвоприношение совершит уже Сам Иисус – за городскими воротами, на Голгофе. В храме Мать и Младенца приветствовал благочестивый старец Симеон, изрекший пророчество о Христе, как «Свете к просвещению народов», и Марии, которой предстоит много страдать за Сына: «Тебе Самой оружие пройдет душу». На протяжении многих веков праздник Сретения считался Богородичным. Первые упоминания о нем восходят к IV столетию и связаны с Иерусалимом, откуда он распространился по всей Церкви как на Востоке, так и на Западе. Паломница из Галлии Сильвия Аквитанская (Этерия), посетившая Святую Землю в конце IV века по Р. Хр., вспоминает, что 40-ой после Богоявления день отмечался в Иерусалиме с огромным размахом. Множество христиан с горящими свечами в руках шли в торжественной процессии, чтобы приветствовать Младенца Иисуса, как это сделал когда-то старец Симеон. Процессию возглавлял патриарх Иерусалимский в окружении духовенства. С V века укоренились наименования праздника: «праздник Встречи» (слав. Сретение) и «праздник Очищения». На Востоке вплоть до наших дней употреблялось по преимуществу первое наименование, на Западе – второе. Так этот праздник именовался в Римском миссале 1570 г., однако в Миссале 1970 г. было введено новое его наименование: «Праздник Жертвования Господнего». Окончательной датой праздника стало 2 февраля. В Риме праздник был принят с VII века. Папа Сергий I (687-701 гг.) ввел процессию со свечами, которая, как ни странно, имела покаянный характер (Папа и диакон были облачены в черные одежды), что было связано, по-видимому, с желанием противодействовать языческому празднику, совершавшемуся в тот же день с зажженными факелами в честь Феба, Прозерпины и богов подземного мира. Цветом литургических одежд в этот день вплоть до 1970 г. был фиолетовый, который теперь заменен на белый. Ныне обязательным элементом празднования является обряд освящения свечей и процессия со свечами перед началом Мессы (отсюда – и еще одно наименование: «праздник светильников» или «свечей»; в традиции славянских народов известно наименование «праздник Матери Божией Громничей»; «громница» – это большая восковая свеча, которую освящали на Сретение и которой приписывалась чудодейственная сила, прежде всего – способность оберегать от грома и молнии). Процессия с зажженными свечами напоминает нам о Свете Христовом, о котором говорил Симеон в Храме: свет к просвещению язычников. Этот свет сияет в каждом христиане, верно следующем своему призванию – быть «светильником» для своего ближайшего окружения. Сегодняшний праздник побуждает нас в очередной раз отдать Господу свою жизнь, свои мысли и поступки, всё свое естество. Необходимо посвятить Богу все «мелочи жизни», как и «великие свершения», если только они имеют место. Автор - В. Дегтярев Традиция освящения Сретенских свечей

Существование в Римской Церкви самого праздника Сретения (под названием Очищение Девы Марии) надежно фиксируется только начиная с VII в. Шествие в Риме в день Сретения, введенное папой Сергием I (687-701), до XII в. имело покаянный, а не праздничный характер. Сама традиция праздновать Сретение распространялась на Западе медленно. Обычай благословения свечей возник, вероятно, во Франкском королевстве и не имел повсеместного характера вплоть до XI века. В XII в. в Риме установился обычай петь при благословении свечей песнь Симеона Богоприимца "Nunc dimittis" ("Ныне отпущаеши"). На протяжении Средневековья в разных областях Западной Европы у праздничного шествия были свои особенности. Только в 1570 г. римский Миссал закрепил следующий его порядок: освященные священником свечи раздаются клиру и мирянам, в то время как хор поет песнь Симеона Богоприимца; после каждого стиха поется антифон "Lumen ad revelationem gentium et gloriam plebis tuæ Israel" ("свет во откровение языков и славу людей Твоих, Израиля"). Затем начинается торжественная процессия, участники которой несут зажженные свечи. Считается, что процессия символизирует вступление Христа - Света миру - в Иерусалимский храм [4]. Процессия со свечами, став отличительным признаком Сретения, дала в европейских языках название самому празднику (нем. Lichtmess, исп. Candelaria, фр. Chandeleur, англ. Candlemas от Candle Mass). И все же прошло много времени, прежде чем шествие со свечами стало восприниматься как неотъемлемая часть богослужения праздника Сретения в Католической Церкви. С течением времени торжественное шествие со свечами стало в католических странах характерной принадлежностью празднования именно Сретения, и это могло быть связано с противодействием Церкви языческим суевериям. Период с начала до середины февраля, когда зима начинает постепенно уступать место весне, не мог не иметь важного значения в жизни людей, и с незапамятных времен с ним было связано множество ритуалов и примет. В эти дни язычники-кельты праздновали Имболк, римляне - Луперкалии, славяне - Громницы (после принятия христианства у ряда славянских народов так стал называться праздник Сретения)… Эти языческие празднества сопровождались очистительными ритуалами, зажжением огней и совершением других магических действий, которые должны были способствовать плодовитости людей и животных, их защите от враждебных сил. Можно предположить, что стремление Церкви отвлечь народ от привычных языческих ритуалов, в частности, от повсеместного суеверного почитания огня, и стало причиной постепенного распространения приуроченной к Сретению торжественной процессии со свечами. Церковь часто наполняла привычные народу ритуалы новым христианским смыслом. Так и на праздник Сретения свет зажженной свечи напоминает нам о встрече со Светом миру - Самим Христом, а так же о том, что мы обязаны передавать этот свет веры другим. Симеон Богоприимец

Он пришёл во храм покорный,

Божьей воле предался…

Славит Бога лик надгорный,

Фимиама дым взвился.

Старец взял младенца в руки,

Взоры к небу приподнял …

Смолкли ангельские звуки,

Лик архангелов внимал:

— «Ты пришёл желанный, жданный!

Ты пришёл спасти людей!

Свет – неверным, честь – избранным,

Час кончины Ты моей!»

Старец кончил. … Опустились

Долу дряхлые глаза,

А с ресниц его катилась

Благодарности слезаНиколай Васильевич Реморов (1875–1919), священник с 1904 г. Печатался в «Тамбовских епархиальных ведомостях»

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 0 раз(а) |

|

|

|

|

| Маевка |

3 фев 2025, 00:26 3 фев 2025, 00:26

|

Ну умная, ну умная - аж по горшкам дежурная!

Sюзер

» обо мне «

дневник

Сообщений: 21884

Регистрация: 13.02.13

г. Москва

есть

был

есть

Крестник, крестница

еще крестница

|

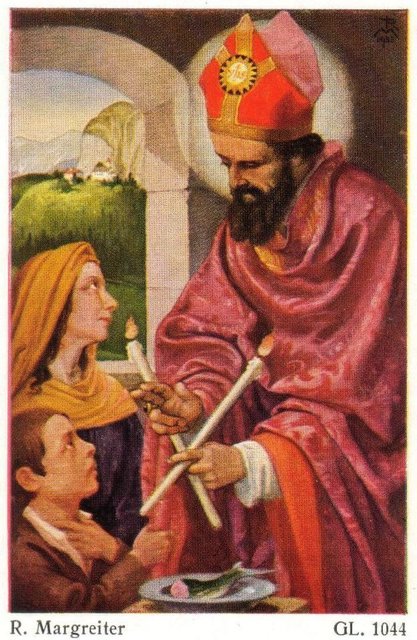

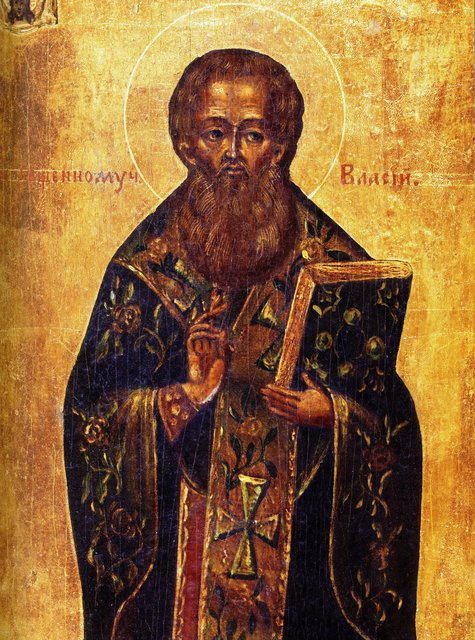

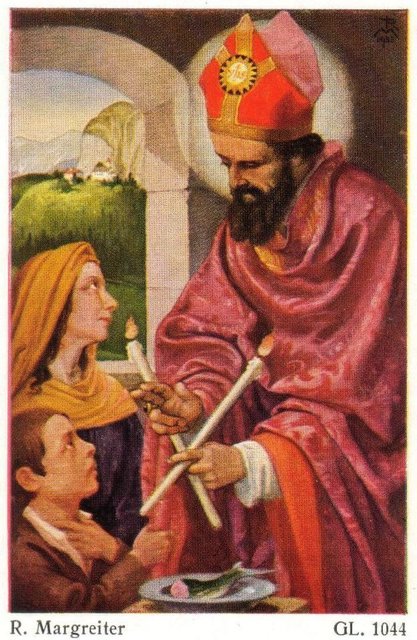

3 февраля - день святого Власия В начале IV века, когда Римом правил император Диоклетиан, в городе Севастии Малой Армении жил врач по имени Власий. Горожане уважали его, многие знали его с детства и видели, каким хорошим человеком он стал. Когда пришло время выбирать епископа, все проголосовали за святого Власия. Принять сан было не столько почетно, сколько опасно. Диоклетиан, а затем и его преемник Ликиний, ненавидели христиан и всячески их преследовали. Севастийский епископ переживал за каждого, кто страдал за веру во Христа, посещал заключенных в тюрьмах. Ситуация обострилась настолько, что святой Власий сам был вынужден скрыться. Он ушел из города и нашел приют в горах в одной из пещер. ЦелительТам в уединении он на некоторое время обрел мир и спокойствие. Однажды у входа в пещеру он увидел волка, у зверя в боку зияла большая рана, вся шерсть была бурой от запекшейся крови. Волк посмотрел на святого и упал без сил у его ног. Святой Власий промыл рану и закрыл ее повязкой. Затем он удалился на молитву. На следующий день он увидел, что волк поднялся на ноги и как будто ждет его. Сняв повязку, святой Власий увидел, что рана затянулась. Волк положил голову на колени спасшего его человека, постоял немного, а потом встрепенулся и убежал. После этого разные звери стали каждый день приходить к убежищу святого Власия, и он всех лечил. Их и заметили ловчие, нанятые местным правителем для отлова хищников. Язычники натравливали их на христиан и устраивали жуткие казни. Охотники рассказали правителю, что видели в горах епископа, тот приказал схватить святого Власия. Когда епископ увидел воинов, пришедших за ним, он не удивился. Накануне ночью он услышал слова Господа, который предупредил о том, что святому предстоит ценой своей жизни отстоять веру. Поэтому он без лишних слов последовал за воинами. По дороге в город они нагнали повозку, в ней лежал мальчик, который отчаянно кашлял и плакал. «Что случилось?» – спросил епископ. Мать ребенка ответила, что ее сын подавился рыбьей костью. Тогда святой Власий наклонился над мальчиком, прочитал молитву и извлек из его горла кость. Епископ продолжил путь. Недалеко от города он увидел плачущую женщину. На вопрос святого она рассказала, что волк утащил единственного поросенка, а она и так бедствует. Епископ успокоил ее, сказав, что с поросенком все будет в порядке. Так и случилось, на следующий день волк принес живого поросенка к дому бедной женщины. СвященномученикВ это время святой Власий сидел в темнице. Он был избит, но не сломлен. Правитель предложил ему перейти в языческую веру и получил отказ. Об этом узнали все в городе, люди были поражены мужеством своего епископа. Женщина, повстречавшая его на дороге, заколола поросенка и приготовила угощение, которое передала заключенному. Святой Власий благословил ее и сказал, что с этого дня в ее доме всегда будет изобилие, да и любого человека, поминающего его, тоже ждет благополучие. На следующий день епископа снова подвергли пыткам. Правитель, наблюдавший за истязаниями, заметил, что семь женщин сочувствуют святому Власию, неотступно следуют за ним и собирают каждую каплю пролитой им крови. Недолго думая, тиран велел их казнить. А епископа он приказал бросить в озеро. Святой Власий подошел к воде, перекрестил ее и пошел по ней, как посуху. Остановившись, он предложил тем, кто верит в языческих богов, повторить с их помощью его подвиг. Шестьдесят восемь слуг правителя пошли в озеро и утонули. Святой Власий вернулся на берег, где мужественно принял смерть от рук палача. Вместе с ним погибли двое юношей. Святой Власий почитается в православной (память 11 февраля по юлианскому календарю) и католической (память 3 февраля) церквях. Мощи святого находились в Севастии, но во времена иконоборчества в 732 году были перенесены в итальянский город Маратею, святым покровителем которого Власий считается до сих пор. Оттуда частицы мощей Власия были перенесены во многие храмы в разных странах Европы. Особо почитается святой Власий в хорватском Дубровнике, здесь в честь него сооружён храм, где находится голова святого. По преданию, святой в 971 году явился жителями города и предупредил их о нападении врагов. В Киевской Руси первый храм, посвященный святому Власию, был заложен князем Владимиром сразу после Крещения Руси на Подоле. В нем находилась особо чтимая икона святого с частицей его мощей. Храм просуществовал до 16 века, сейчас на его месте находится Введенская церковь, один из престолов которой освящен в честь Власия Севастийского. В Москве на Арбате в 17 веке был построен каменный Храм священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе. В Ярославле в 1714 году была освящена церковь во имя св. Власия Севастийского, позже запечатленная на картине Н. К. Рериха. В католической традиции Святой Власий относится к четырнадцати святым помощникам. Согласно преданию, он обладает особой благодатью Божией при врачевании болезней горла, предупреждении подавления пищей (впервые эти представления зафиксированы в VI веке в Византии). Также Власий считается покровителем домашних и диких животных, так как, согласно житию, он благословлял и исцелял приходивших к нему зверей. В честь священномученика Власия названы многие города и селения в Европе. Имя святого популярно во Франции, Италии и славянских странах. В православной традиции святой Власий Севастийский обычно изображается старцем с длинной бородой в омофоре и со Святым Писанием в руках. Католическая иконография изображает Святого Власия в митре, паллии, с епископским посохом и двумя скрещенными свечами. 3 февраля священник в храме преподает особое благословение страдающим заболеваниями горла этими двумя скрещенными свечами, произнося молитву по ходатайству св. Власия. Благословение в честь св. Власия(3 февраля) В конце Мессы, по заврешении молитвы после Причащения, священник даёт краткое объяснение, например: С.: Сегодня мы почитаем святого Власия, епископа Севастии, города, находящегося на территории нынешней Турции. Он принял мученическую смерть около 316 года. Святой Власий является покровителем тем, кто страдает заболеваниями горла и другими недугами. Благословение преподается после освящения свечей следующим образом. Используются две зажженные свечи, которые при благословении держат крест-накрест.  Благословение Затем священник призывает к молитве: С.: Попросим Бога, Подателя жизни, о здравии нашего горла, и о достойном использовании дара голоса, чтобы мы употребляли его во славу Божию и на пользу людям. Все молятся некоторое время в молчании. С.: Всемогущий, вечный Боже, Ты сотворил мир. Из любви к нам Ты послал Сына Своего Иисуса Христа исцелять наши болезни, духовные и телесные. Ты, Господи, даровал святому Власию благодать исцеления болезней горла. Молим Тебя, благослови † эти свечи, чтобы все верные по заступничеству святого Власия не подвергались болезням горла, были свободны от всякого зла и могли неустанно благодать Тебя за духовное и телесное здоровье. Через Христа, Господа нашего. В.: Аминь. Священник окропляет свечи освящённой водой, затем преподаёт благословение каждому верному, одновременно произнося: С.: По ходатайству святого Власия да сохранит тебя Бог от болезней горла и от всякого зла. Во имя Отца, † и Сына, и Святого Духа. В.: Аминь.

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 0 раз(а) |

|

|

|

|

| Маевка |

5 фев 2025, 01:06 5 фев 2025, 01:06

|

Ну умная, ну умная - аж по горшкам дежурная!

Sюзер

» обо мне «

дневник

Сообщений: 21884

Регистрация: 13.02.13

г. Москва

есть

был

есть

Крестник, крестница

еще крестница

|

5 февраля - День святой Агаты (Агафьи), девы и мученицы Св. Агафья (Агата), дева и мученица – одна из самых почитаемых христианских святых, причем, ее почитание восходит к очень раннему времени. Св. Агата родилась в 235 году в сицилийской Катании, происходила из знаменитого местного рода. Судьба св. Агаты была типична для членов первых христианских общин. После крещения она решила, из любви к Христу, сохранить девственность. Но святая была очень красива, и поэтому многие сватались к ней. Она же, тем не менее, не хотела выходить замуж. Одним из искавших ее руки был римский наместник Сицилии Квициан. Когда и он получил отказ, то возненавидел святую. Не в состоянии снести унижения, Квициан стал искать, как бы отомстить прекрасной христианке, пока, наконец, в связи с указом о преследовании христиан, изданным в 250 г. императором Децием, ему не представился удобный случай. Наместник велел схватить и привести к нему св. Агату. Она хорошо понимала, какие муки и борьба и, в конечном счете, какая страшная смерть ее ожидает, без устали и горячо молилась: "Господи Иисусе Христе, Ты видишь сердце мое, от Тебя не сокрыты мои желания, я жажду принадлежать Тебе во всем, что я есть, и чем владею. Будь мне пастырем, я же да буду овцой стада Твоего. Храни меня во святой борьбе за Имя Твое, и пошли мне укрепление в слабости моей". Квинциан вежливо приветствовал ее, повторяя слова восхищения и все свои обещания, после чего принялся угрожать ей самой страшной участью, если она не отдаст ему руку и сердце. Агата, не колеблясь, твердо ответила ему, что никогда в жизни не сделает этого. Тем не менее, наместник до времени сдержал свой гнев, и отдал ее в дом некой Афродисии, женщины, известной распущенностью нравов, надеясь, что та, вместе с пятью своими дочерьми, повлияет на расположение Агаты и сможет подчинить ее его наместничьей воле. Сколько пришлось претерпеть св. Агате в этом доме разврата, где она находилась в течение 30 дней, постоянно вынужденная вести борьбу, – трудно представить. Но Бог Своей благодатью не оставлял ее, и она смогла вновь выйти победительницей, поскольку Афродисия прибежала к Квинциану и объявила тому, что никто не в силах сломить стойкости святой. Обманувшись в своих ожиданиях, наместник вызвал Агату на суд и начал допрос с выяснения ее происхождения. "Я патрицианка, – ответила Агата – и происхожу из славного рода, о чем свидетельствует список моих предков". Почему же ты, – спросил вновь судья – так унизилась, что стала христианкой?". "Истинное благородство – отвечала святая – приобретается исповеданием Иисуса Христа, которого называют рабом". "Итак, – воскликнул Квинциан, – мы утратили наше благородство?". "Да, – сказала Агата – ты потерял его, став рабом сатаны, настолько, что поклоняешься ему, почитая бездушные камни". "Не святотатствуй! – грозно вскричал наместник, – Немедленно принеси нашим богам жертву, иначе я прикажу пытать тебя, чтобы проучить". "Меня удивляет, что разумный человек может требовать такое, – ответила Агата – ты и сам стыдишься своих богов, и, тем не менее, велишь мне поклониться им". Тогда Квинциан велел подвергнуть ее бичеванию, жечь раскаленным железом и ранить острыми ножами, а когда она стойко перенесла эти муки – приказал отрезать ей груди. После этой жестокой пытки, ее, истекающую кровью, бросили в темницу, одновременно приказав, чтобы никого к ней не допускали, и запретили передавать ей питье и пищу. Но ночью темница наполнилась чудесным светом, и небесный врач исцелил ее раны – когда она, терпя страшные мучения, славила Бога, к ней явился св. Петр в образе старца, сопровождаемый ангелом, несшим факел. "Дочь моя, – сказал он – тебя мучили ужасно. Видя это, и жалея тебя, я пришел исцелить тебя". Агата была уверено, что это обычный врач, и сказала: "Моему телу уже не нужны никакие лекарства. Благодарю тебя, что ты явился сюда из-за меня, но из людей никто уже не может меня вылечить!". На что мнимый лекарь ответил: "Почему ты не хочешь дать уврачевать твои раны, дочь моя?". "Меня исцеляет Господь Иисус, Который, если пожелает, одним только словом может меня исцелить". Св. Петр, видя такую веру, открыл ей, кто он, и, усмехнувшись, произнес: "Он и послал меня, ибо я Его посланник и апостол. А теперь посмотри, ты уже исцелилась". И с этими словами, старец исчез. Когда Агата пришла в себя от изумления, то увидела, что на ее теле нет ни одной раны, и оно стало еще более прекрасным, чем перед пытками. Переполняемая огромной радостью, она стала молиться: "Благодарю Тебя, Господи Иисусе Христе, что Ты призрел на меня и послал мне Своего апостола, Петра, укрепившего меня, и обновившего тело мое". Вдруг небесный свет наполнил камеру темницы, испуганная стража бежала, оставив двери открытыми. Агата могла бы выйти на свободу, но не хотела оставить поля боя, пока не получит пальмы победы. Сами стражники, убегая, кричали ей, чтобы она уходила, уговаривали ее и другие заключенные. Но она ответила: "Не дай Бог мне потерять такой уже близкий венец, и подвергнуть стражников наказанию, которого им тогда не избежать". Квинциан, узнав об этом, вновь призвал ее и опять потребовал, чтобы она принесла жертвы римским богам. "Как неразумен твой приказ, – сказала Агата, – отречься от Того, кто исцелил раны, нанесенные мне тобой!" Тогда наместник велел бросит ее на горящие угли, чтобы сжечь заживо. При этом случилось землетрясение и народ поспешил к Квинциану, требуя не мучить девушку. Напуганные палачи прекратили мучить ее, но она, не выдержав пыток, уже скончалась. Это произошло 5 февраля 251 года. В свои 16 лет святая мученица оставила этот мир с такими словами на устах: "Господи, хранивший меня с самого детства, Ты очистил мое сердце от любви к этому миру и помог претерпеть множество испытаний, прими дух мой". Святую мученицу Агату местные христиане похоронили за городом, а спустя 60 лет перенесли ее останки в заново выстроенный кафедральный собор в г. Катании, где тело святой покоится до сегодняшнего дня. В день ее смерти, мощи мученицы провозят по улицам города в золотом реликварии, установленном на специальной повозке. Катания и округа считают св. Агату своей главной покровительницей. Через год после ее смерти на горе Катания проснулся вулкан Этна. И только благодаря молитвам св. Агате лава остановилась, не дойдя до города. Об этом чуде узнали язычники, благодаря чему многие из них обратились ко Христу. С тех пор св. Агата почитается как спасительница от пожаров, наводнений и других бедствий. С этого момента почитание св. Агаты стало возрастать: люди приходили на ее могилу молится и вверяли ее покровительству свои семьи, дома и имущество. По древней традиции в день св. Агаты освящается хлеб, соль и вода, благодаря которым место, где они находятся, охраняется от пожаров и ударов молнии. Св. Агата — наша небесная защитница от пожаров. Верующие часто бросают в огонь освященные в ее день хлеб и соль, чтобы охранить свои жилища от бушующего пламени. В этот день некоторые также дают домашним животным хлеб и соль, освященные в честь св. Агаты, желая обезопасить из от различных болезней. Рыцари Мальтийского Ордена, а также пожарные считают св. Агату своей покровительницей. Со временем к ней стали взывать во время бурь и пожаров, позже она стала также покровительницей литейщиков, мастеров, изготавливающих колокола, медицинских сестер и трубочистов. Во многих католических домах в Белоруссии висят ее иконы, для охранения жилища от различных бедствий. Люди часто рассказывают о том, что во время пожаров и других стихийных бедствий, обходят с образом св. Агаты свои дома или даже целые населенные пункты. Многие берут с собой "хлеб св. Агаты" в дальние путешествия. Бог являет нам милости посредством Святых Своих. Наши святые заступники испрашивают у Бога необходимые нам благодати. Святые являются нашими небесными покровителями и заступниками от множества несчастий и невзгод нашей жизни. Помогать нам будет и св. Агата. Мы не должны принимать воду и хлеб св. Агаты как нечто магическое, но – помнить о живой вере и молитве, посредством которой Бог внемлет нашим нуждам, — в данном случае через посредничество св. Агаты. Женщины молились о предстательстве св. Агаты при болях в груди и некоторых других болезнях, а также во время кормления грудью. Иконографическая традиция изображает святую на фоне горящего дома, извергающегося вулкана Этна, с факелами и клещами (орудия пыток, которым она подверглась), изображают также отрезанные груди святой, лежащие на блюде. Св. Агата также изображается со слоновой костью в руках, что символизирует ее твердость и чистоту. Литургическая память – 5 февраля. о. Кшиштоф Пожарский Благословение воды и хлеба в честь св. Агаты

Благословение воды и хлеба следует совершать перед заключительным благословением Святой Мессы. Священник призывает к молитве: С. Попросим Иисуса Христа о благословении хлеба и воды, дабы по заступничеству святой Агафий они были помощью, сохраняющей нас от опасностей. Минута молитвы в тишине. Благословение. С. Господи Иисусе Христе, Сын Бога Живого, благодарим Тебя за хлеб и воду, которые ныне освящаем в честь святой Агафий, девы и мученицы. Со-делай, чтобы её ходатайство хранило нас от всяких житейских превратностей и обновляло в нас веру в Твою заботу, которой Ты окружаешь каждого человека, ибо Ты живёшь и царствуешь во веки веков. В. Аминь. Священник окропляет освященной водой хлеб и воду, затем преподаёт заключительное благословение и отпускает верных. Песнь в честь святой Агаты

Не сильна и не богата, Не в короне золотой, Средь Святых блестит Агата, Словно жемчуг дорогой. Заступись за нас, Святая, Мы и грешны, и больны, Тяжело на совесть давит Бремя горькое вины. Словно Ангел светлоокий, Ты жила в стране родной, Но гонители жестоко Твой нарушили покой. Осудили на мученья, Чтоб от веры отреклась, Жгли огнём без сожаленья, Но она им не сдалась. Муки тяжкие прощала, Как прощал врагам Христос, И на веки расставалась С местом горести и слёз. В свете славы незакатной, В блеске райского венца, Заступись за нас, Агата, В Царстве Вечного Отца!

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 0 раз(а) |

|

|

|

|

| Маевка |

14 фев 2025, 00:44 14 фев 2025, 00:44

|

Ну умная, ну умная - аж по горшкам дежурная!

Sюзер

» обо мне «

дневник

Сообщений: 21884

Регистрация: 13.02.13

г. Москва

есть

был

есть

Крестник, крестница

еще крестница

|

Про день святого Валентина

Святой Валентин (176 - 14 февраля 169) — имя нескольких раннехристианских святых мучеников. Об их жизни практически ничего не известно, невозможно даже достоверно установить были ли они действительно разными лицами или речь идёт о разных житиях одного и того же святого.

Мартирологи упоминают Валентина — римского священника, обезглавленного около 269 года; а также Валентина — епископа Интерамны, известного чудесными исцелениями и казнённого за обращение в христианство сына градоначальника. В связи с праздником 14 февраля упоминается ещё и мученик с тем же именем, пострадавший в Римской провинции Африка.

В ранних списках римских мучеников Валентин не упомянут. Однако культ святого Валентина был распространён в Риме уже в IV веке, что показывает факт возведения в это время двух базилик. Одна была построена около 350 года в понтификат Юлия I на Фламиниевой дороге в месте, где, по преданию, был похоронен Валентин Римлянин. Вторая построена в городе Терни над предполагаемой могилой Валентина, епископа Интерамского. Праздник 14 февраля в память обоих святых установлен в 496 году папой Геласием I.

Первые жития Валентина Римлянина и Валентина из Интерамны написаны в VI или VII веке, сконцентрированы, главным образом, как и у многих других мучеников, на чудесах исцеления и пытках и смерти за Христа. Беда Достопочтенный в VIII веке включил житие обоих Валентинов в свой мартиролог.

В Золотой Легенде XIII века о святом Валентине приведено крайне мало сведений, в частности, говорится о том, что он отказался отречься от Христа перед императором Клавдием и был за это обезглавлен.

Мощи святого Валентина хранятся в Кармелитской Церкви на Уайтуфраир Стрит, Ирландия, Дублин «Whitefriar Street Carmelite Church».

В Католической церкви в 1969 году при пересмотре общего литургического календаря, св. Валентин был исключён из списка святых, чья память обязательна к литургическому почитанию. В настоящее время память святого отмечается на местном уровне в ряде епархий.

В городе Смолевичи есть католическая церковь, посвящённая святому Валентину. Также возле неё находится памятник святому.

В позднем средневековье во Франции и Англии житие св. Валентина постепенно начало обрастать легендами, связанными с тайным венчанием влюблённых пар. Согласно Золотой легенде, в те далекие и тёмные времена властный и жестокий римский император Клавдий II пришёл к мысли, что одинокий мужчина, не обременённый женой и семьёй, лучше будет сражаться на поле битвы во славу кесаря, и запретил мужчинам жениться, а женщинам и девушкам — выходить замуж за любимых мужчин. А святой Валентин был обычным полевым врачом и священником, который сочувствовал несчастным влюблённым и тайком от всех, под покровом ночи освящал брак любящих мужчин и женщин. Вскоре деятельность святого Валентина стала известна властям, и его посадили в темницу, приговорив к смертной казни. В заключении святой Валентин познакомился с прекрасной дочерью надзирателя — Юлией. Влюблённый священник перед смертью написал любимой девушке признание в любви — валентинку, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин». Прочитано оно было уже после того, как его казнили, а сама казнь произошла 14 февраля 269 года.

Согласно другой легенде римский патриций Валентин, являвшийся тайным христианином, обративший в новую веру также и своих слуг, однажды проводил обряд венчания для двоих из них. По доносу или по стечению обстоятельств все трое были задержаны стражей. Валентин как лицо, принадлежавшее к высшему классу, мог избежать смерти, но не его слуги. Тогда, желая ободрить обречённых единоверцев, Валентин пишет им письма в виде красных сердец, означающих христианскую любовь. Послания новобрачным должна была передать слепая девочка, но неожиданно в темницы пришёл сам Валентин, который уговорил стражу отпустить его слуг взамен на его жизнь. Перед выходом на арену смерти Валентин передал последнее письмо, освящённое верой и добротой, слепой девочке, которая после этого прозрела и стала красавицей.

История праздника дня святого Валентина, как было предположено в XVII веке во Франции историком Тиллемоном, а позднее в XVIII веке в Англии Батлером и Дусом, берёт своё начало с Луперкалий Древнего Рима. Луперкалии — праздник плодородия в честь богини «лихорадочной» любви Juno Februata и бога Фавна (Луперк — одно из его прозвищ), покровителя стад, который отмечался ежегодно 15 февраля.

В древнем мире детская смертность была очень высока. В 276 году до н. э. Рим чуть было не вымер в результате «эпидемии» мертворожденных и выкидышей. Оракул известил, что для повышения рождаемости необходим обряд телесного наказания (порки) женщин с помощью жертвенной кожи. Люди, которые по каким-либо причинам имели мало детей или не имели вообще, рассматривались как проклятые и прибегали к мистическим обрядам, чтобы обрести способность к деторождению. Место, где волчица, по легенде, выкормила Ромула и Рема (основателей Рима), считалось у римлян святым. Каждый год, 15 февраля здесь проводился праздник, называемый «Lupercalia» (лат. lupa — «волчица»), во время которого в жертву приносились животные. Из их шкур изготавливались бичи. После пира молодые люди брали эти бичи и голыми бежали по городу, ударяя бичом встретившихся на пути женщин. Женщины охотно подставляли себя, считая, что эти удары дадут им плодовитость и лёгкие роды. Это стало очень распространённым ритуалом в Риме, в котором участвовали даже члены знатных семейств. Есть свидетельства, что даже Марк Антоний бывал луперком.

В конце торжеств женщины тоже раздевались догола. Эти празднества стали так популярны, что даже когда многие другие языческие праздники были отменены с приходом христианства, этот ещё долгое время существовал.

Сложившаяся традиция празднования дня св. Валентина как «дня влюблённых» закрепилась под влиянием английской и французской литературы с конца XIV века. Народное поверье, нашедшее отражение в творчестве «отца английского литературного языка» Джеффри Чосера в его знаменитой поэме «Птичий парламент», а также в 34-й и 35-й балладах другого английского поэта Джона Гауэра, в этот день птицы начинают поиск своей пары.

Поэма была написана в честь помолвки Ричарда II с Анной Богемской. Сама помолвка состоялась 2 мая 1381 года. (Когда они поженились 8 месяцев спустя, то обоим было только 15 лет.)

У Джеффри Чосера в Птичьем парламенте есть следующие строки, посвящённые романтическому воспеванию Дня всех влюблённых:

Оригинальный текст (англ.)

For this was on seynt Volantynys day

Whan euery bryd comyth there to chese his make.

["For this was on Saint Valentine's Day, when every bird cometh there to choose his mate."]

Джек Орач отмечает, что до появления чосеровской поэзии не было ни одного литературного произведения, романтически преподносящего День святого Валентина.

Открытки-валентинки в виде алого сердечка сейчас очень хорошо известны в качестве символического подарка в День святого Валентина.

Создание первой «валентинки» приписывают ещё и герцогу Орлеанскому в 1415 году. Он сидел в темнице и таким образом, возможно, боролся со скукой, сочиняя любовные послания собственной жене.

А наибольшего распространения открытки-«валентинки» достигли уже в XVIII веке.

В конце XIX — начале XX века на страницах «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона» Валентинову дню было дано описание, согласно которому 14 февраля являлось скорее не праздником, а днём проведения своеобразного ритуала, участники которого на протяжении всего года ощущали на себе его последствия:

«Накануне дня, посвящённого св. Валентину, собирались молодые люди и клали в урну соответственное их числу количество билетиков, с обозначенными на них именами молодых девушек; потом каждый вынимал один такой билетик. Девушка, имя которой доставалось таким образом молодому человеку, становилась на предстоящий год его „Валентиной“, также как и он её „Валентином“, что влекло за собой между молодыми людьми на целый год отношения вроде тех, какие, по описаниям средневековых романов, существовали между рыцарем и его „дамой сердца“.

В 1969 году празднование дня памяти св. Валентина как общецерковного святого было прекращено, а имя его удалено Римско-католической церковью в ходе преобразований календаря святых, по причине того, что о данном мученике нет никаких точных сведений, кроме личного имени и предания об усекновении головы мечом.

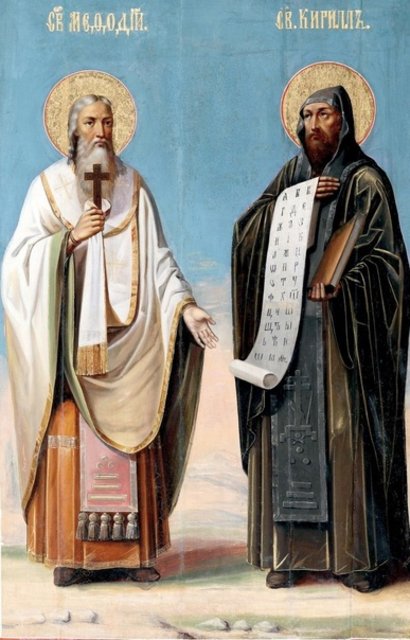

В настоящее время Римско-католическая церковь отмечает в этот день память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей славян, а указанный праздник перешёл в разряд необязательных.

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 0 раз(а) |

|

|

|

|

| Маевка |

14 фев 2025, 00:51 14 фев 2025, 00:51

|

Ну умная, ну умная - аж по горшкам дежурная!

Sюзер

» обо мне «

дневник

Сообщений: 21884

Регистрация: 13.02.13

г. Москва

есть

был

есть

Крестник, крестница

еще крестница

|

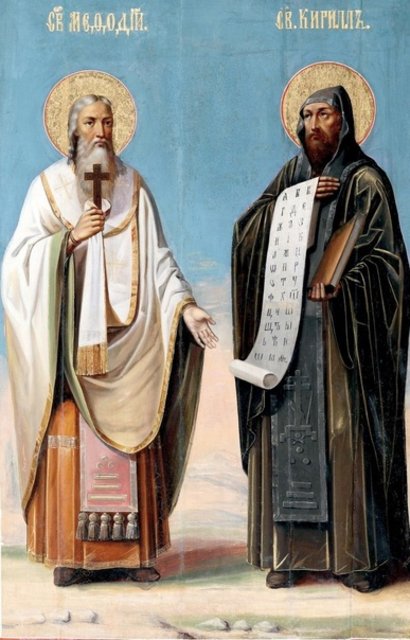

14 февраля - святые Кирилл и Мефодий, просветители славян, покровители Европы 14 февраля - святые Кирилл и Мефодий, просветители славян, покровители Европы14 февраля Католическая Церковь празднует память святых Кирилла и Мефодия – великих византийцев, благодаря трудам которых, славянские народы смогли услышать голос Божий, говорящий к ним на их родном языке. Кирилл (в миру Константин) и Мефодий (предположительно при крещении получивший имя Михаил) родились в семье друнгария (византийского офицера) Льва, в греческом городе Фессалоники (теперь, Салоники), в славянской среде именуемом Солунью. Мефодий был старшим из детей, Константин – младшим. Время рождения Мефодия - между 815 и 817 гг., Константин, предположительно родился ок. 827 г. Сложилось так, что, несмотря на старшинство Мефодия, первым, при упоминании братьев, традиционно всегда называют Кирилла, может быть потому, что именно ему была поручена кесарем миссия к славянам, может быть потому, что младший из братьев первым ушёл к Отцу Небесному, а может быть, благодаря той нежной любви, которую питал к младшему старший, стремившийся всегда оставаться в тени брата и выдвигавший его на первое место. Раннее и наиболее подробное житие Константина, написанное, по мнению многих историков, если не самим Мефодием, то при его участии, рассказывает, что когда Константину было всего семь лет, он во сне обручился с прекрасной девушкой, выбранной им из множества других, и носившей имя София – Премудрость. Родители же, когда мальчик рассказал им о своём сне, посоветовали сыну держаться этого выбора, потому что «…сияет мудрость сильнее солнца, и если ты возьмешь ее супругой — от многих зол избавишься с ее помощью». Сон оказался пророческим. Науки привлекали Константина с детства, и уже подростком он окончательно сделал выбор в пользу собирания сокровищ неосязаемых, но от того не менее драгоценных – знаний. Того, что могли дать ему даже лучшие из учителей в родном городе, скоро стало недостаточно для мальчика, наделённого мощным интеллектом. Он жаждал глубоких и универсальных знаний, и с Божьей помощью получил возможность получить их – логофет Феоктист, управляющий малолетнего кесаря Михаила, наслышанный о его выдающихся способностях, призвал Константина ко двору и дал ему возможность учиться вместе с юным кесарем у лучших учёных своего времени. Он изучал множество наук – грамматику, риторику, философию, астрономию, геометрию, языки, но более всего преуспел в философии, которую понимал как «…Божественных и человеческих дел понимание, насколько может человек приблизиться к Богу, и как делами учить человека быть по образу и подобию создавшего его». Он пользовался любовью и уважением всесильного логофета, и перед ним открывалась блестящая политическая карьера, но внешний успех не интересовал его; ещё подростком, в Солуни, прогоревав несколько дней из-за унесённого ветром любимого сокола, он принял решение не стремиться к житейским радостям, потому что поступающий так обречён всегда терять и во всём разочаровываться. Отвергнув выгодный брак с крестницей Феоктиста, Константин принял священнический сан и занял должность библиотекаря собора святой Софии, затем на некоторое время удалился в один из причерноморских монастырей, а возвратившись по настоянию властей в столицу, преподавал философию. Его успех на этом поприще и слава непобедимого в диспутах оратора снискали ему прозвище «Философ». Ещё совсем молодым он легко победил в споре знаменитого сторонника иконоборцев Анния. Тем временем старший брат, казалось, делавший успешную военную карьеру, после долгих лет на посту стратега провинции Словиния (на территории современной Македонии) также принял духовный сан, потому что «не хотел своей благородной души смутить тем, что не остаётся навеки» и удалился в монастырь на горе Олимп, где «отдался чтению книг». После убийства логофета Феоктиста, покровителя Кирилла, младший брат присоединяется к старшему в монастыре, где тот к тому времени становится настоятелем. Отсюда братья отправляются в свою первую совместную миссионерскую поездку – в хазарский каганат, откуда в Византию прибывают послы с просьбой прислать кого-нибудь сведущего, кто мог бы познакомить хазар с христианством, сопровождая свою просьбу обещанием от кагана креститься, если его убедят в истинности учения. Патриарх Фотий посылает к хазарам Кирилла своего бывшего ученика, а вместе с ним идет и Мефодий, который оберегает младшего брата и всячески поддерживает его «…служа как раб меньшему брату и повинуясь ему», готовый «…умереть за христианскую веру». Биограф Мефодия говорит, что в то время, как Кирилл действовал словом, орудием старшего брата была молитва. Хотя результатом этой поездки не стало крещение кагана, всё же значительное число хазар (около двухсот человек) пожелали принять христианство. На обратном пути, в Херсонесе, по молитве Кирилла были чудесным образом обретены мощи святого Климента. После возвращения, кесарь и патриарх предложили Мефодию епископство, но он отказался от этой чести, всему предпочитая молитву и книги, и братья вновь удалились в монастырь. В 862 г. моравский князь Ростислав обратился к Константинопольскому патриарху Фотию с просьбой прислать в Моравию епископа, который мог бы излагать христианское учение на славянском языке. Эта просьба не встретила особого энтузиазма ни у патриарха, ни у императора. В высших политических сферах Византии видели в заботе о распространении христианства скорее способ усиления политического влияния среди обращаемых народов, чем стремление к обретению новых душ для Господа, а желание проповеди на родном языке говорило о стремлении князя к независимости. Однако, частично просьбу Ростислава исполнили, послав к нему братьев Кирилла и Мефодия, ни один из которых не имел епископского сана, мотивируя этот выбор тем, что оба брата, уроженцы Солуни, где жило много славян, с детства хорошо владеют славянским языком. В мае 863 г. Кирилл и Мефодий прибыли в столицу Моравии Велеград. Они не просто хорошо знали славянское наречие, они владели им в совершенстве, понимая не только речь, но и душу молодого славянского народа настолько хорошо, что это породило устойчивую легенду об их славянском происхождении. Солунские братья дали моравам больше, чем те просили – не только проповедь на их родном языке, но и славянские богослужения. На славянский язык были переведены также тексты Священного Писания, которые использовались в литургии. Для записи переводов Кирилл и Мефодий создали алфавит, точно передающий сложные и богатые звуки славянской речи. Этим алфавитом, хотя и претерпевшим довольно значительные изменения, многие славянские народы пользуются и теперь. Деятельность братьев встретила сопротивление в среде франкского духовенства, уже присутствовавшего в Моравии. Многие его представители считали, что Богу подобает служить только на трёх языках – греческом, латинском и еврейском. Наиболее ортодоксальные представители этого мнения были против не только богослужения на славянском языке, но и славянской письменности вообще, закрывая глаза даже на тот неоспоримый факт, что славянские языки располагали значительно большим количеством разнообразных звуков, адекватно записать которые латиницей было практически невозможно. Для того, чтобы разрешить спорный вопрос, святые, «узнав, что ваши [т. е. моравские] земли находятся под властью апостольского престола» отправились в Рим. Следуя в Рим, они прошли через Паннонию, где были встречены с почётом князем Коцелом, который, в восхищении от учёности и мудрости старшего из братьев впоследствии не раз просил Папу направить Мефодия к нему епископом. В Венеции братья вступили в спор со сторонниками трёхъязычия, приводя в защиту своего мнения убедительные доводы: «Разве мы все не одинаково дышим воздухом? А вы не стыдитесь утверждать только три языка (еврейский, греческий и латинский), полагая, что все другие народы и племена слепы и глухи! Ответьте мне: вы говорите так, потому что считаете Бога столь немощным, что Он не в состоянии наделять таким даром, или столь злобным, что Он не желает этого делать?» В 867 г. Кирилл и Мефодий прибыли в Рим. В дар Папе они привезли чудесно обретённые ими в Херсонесе мощи святого Климента – покровителя Вечного города. Папа Адриан II благословил, привезённые братьями богослужебные книги на славянском языке и распорядился торжественно возложить их на алтарь церкви Санта Мария ад Презепе. В соборе святого Петра и нескольких других крупных соборах Рима ими были отслужены мессы по-славянски, ученики-славяне, сопровождавшие солунских братьев, были рукоположены Папой во священники. Однако в Риме Кирилл неожиданно заболел и 14 февраля умер. Умирая, он, знавший, как мила сердцу Мефодия уединённая монашеская жизнь в тишине молитвы и созерцания, просил брата продолжать миссию среди славян, говоря: «Мы делим одну участь, брат, идем за плугом по одной пашне; я ныне падаю на поле по окончании моих дневных трудов. Я знаю, ты сильно любишь свою Гору; и все же не покидай ради Горы своего учительства. Поистине, где может быть для тебя спасение надежнее?». Кирилл был погребён в Риме в церкви святого Климента с почестями, равными тем, которые могли быть оказаны Папе, а возведённый Папой в епископское достоинство Мефодий вернулся в Моравию, где его ожидали ещё пятнадцать лет одиноких трудов и испытаний. За время его отсутствия Ростислава сменил на моравском престоле Святополк, настроенный прогермански, и не заинтересованный в том, чтобы вера его подданных была осознанной. Мефодия обвинили в проповеди на чужой канонической территории, заточили в монастырь, не однажды пытались обвинить в ереси и очернить в глазах Папы. Ещё не раз ему приходилось прибегать к заступничеству Святого Престола, и всякий раз он бывал оправдан. Несмотря на преследования, Мефодий продолжил труды по переводу Священного Писания на славянский язык, а также перевёл некоторые святоотеческие труды, в том числе и несколько бесед Кирилла, а также «Номоканон» - византийский свод церковных и светских законов. Он был любим народом и учениками – теми, кто искал не успехов на политическом поприще, а любви Божией и истины. 3 апреля 885 г., после трёх дней молитвы, возносимой за весь народ, на рассвете, окружённый учениками, одного из которых, Горазда, он избрал своим преемником, Мефодий, со словами: «В руки Твои Господи предаю дух мой» «…почил на руках иерейских». На похороны его «…собралось бесчисленное множество людей, проводили (его) со свечами, оплакивая доброго учителя и пастыря, мужчины и женщины, малые и великие, богатые и бедные, свободные и рабы, вдовы и сироты, иностранцы и местные, больные и здоровые - все (, оплакивая) того, что стал всем для всех, чтобы всех привлечь». После смерти Мефодия противники его миссии среди славян преследованиями принудили его учеников покинуть Моравию и бежать в Болгарию, где они были встречены с радостью. Моравская знать, желавшая стать частью латинского мира Западной Европы, избрала иной путь, богослужения на славянском языке здесь прекратились, однако другие славянские народы подхватили бесценный дар, принесённый им Кириллом и Мефодием. Кирилл и Мефодий почитаются как святые и Римско-католической, и Православной Церквами. Оценке их миссии посвящены несколько Папских посланий, предпоследнее из которых – «Egregie virtutis», данное 31 декабря 1980 г. провозглашает их, миссионеров и просветителей, гениальных, вдохновляемых Святым Духом лингвистов и переводчиков, создателей славянской письменности и ревнителей единства христиан, наравне с великим святым Бенедиктом, покровителями Европы. Оценивая роль Кирилла и Мефодия блаженный Папа Иоанн Павел II – первый в истории Церкви Папа-славянин - в энциклике «Апостолы славян» писал: «Евангельскую весть, которую святые Кирилл и Мефодий переложили для славянских народов, мудро черпая из сокровищницы Церкви «старое и новое» (ср. Мф 13, 52), они передавали с помощью проповеди и катехизации, не отступая от вечной истины и в то же время приспосабливая ее к конкретным историческим обстоятельствам. Благодаря миссионерскому подвигу обоих братьев славянские народы смогли впервые осознать собственное призвание и участвовать в вечном промысле Пресвятой Троицы, во всеобъемлющем плане спасения мира. Они поняли также свою почетную роль в целостной истории человечества, сотворенного Богом Отцом, искупленного Сыном Спасителем и просвещенного Духом Святым. Благодаря их проповеди, одобренной в свое время церковными властями, римскими епископами и константинопольскими патриархами, славяне смогли ощутить себя, вместе с другими народами, отпрысками и наследниками обетования, данного Богом Аврааму (Быт 15, 1—2). Таким образом, благодаря церковному устройству, созданному святым Мефодием, и осознанию собственного лица в христианстве, они заняли предназначенное им место в Церкви, возникшей с тех пор и в этой части Европы». Автор: Анна Кудрик

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 0 раз(а) |

|

|

|

|

| Маевка |

22 фев 2025, 06:39 22 фев 2025, 06:39

|

Ну умная, ну умная - аж по горшкам дежурная!

Sюзер

» обо мне «

дневник

Сообщений: 21884

Регистрация: 13.02.13

г. Москва

есть

был

есть

Крестник, крестница

еще крестница

|

22 февраля - Кафедра святого апостола Петра, праздник В этот день Церковь празднует то событие, когда Святой Петр возглавил основанную им Римскую Церковь, то есть, условно говоря, воссел на трон или кафедру. Факт того, что именно Апостол Петр стал первым епископом Рима, засвидетельствован ещё у святого Климента (I в.) и во многих других ранних документах. Сам праздник впервые упоминается в Филокалианском календаре 354 г. Для всех католиков это, прежде всего, праздник единства Церкви, символом которого и является Римская Кафедра. Престол, на котором восседает епископ — символ его власти учителя, архисвященника и пастыря. Престол св. Апостола Петра напоминает, что Христос поручил Петру служение Своего наместника на земле. Св. Апостол Пётр — скала, на которой Христос создал Свою Церковь. До 1969 г. в Католической Церкви латинского обряда было два праздника, связанных со Столицей св. Петра: Кафедры св. Петра в Риме (18 января) и Кафедры св. Петра в Антиохии (22 февраля). В новой реформированной литургии оба эти праздника объединены в один под общим названием Кафедры св. Петра, который отмечается 22 февраля. С IV в. у христиан Рима праздник Кафедры св. Петра — это воспоминание о том, что Апостол был епископом их города. Таким образом они воздавали честь св. Петру за то, что именно в Риме он заложил христианскую общину и выбрал этот город столицей христианства. Для всех католиков это, прежде всего, праздник единства Церкви, символом которого и является Римская Кафедра.

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 0 раз(а) |

|

|

|

|

| Маевка |

5 мар 2025, 20:42 5 мар 2025, 20:42

|

Ну умная, ну умная - аж по горшкам дежурная!

Sюзер

» обо мне «

дневник

Сообщений: 21884

Регистрация: 13.02.13

г. Москва

есть

был

есть

Крестник, крестница

еще крестница

|

Порядок поста и воздержания от мясной пищи в Католической Церкви латинского обряда в России

В соответствии с Апостольской конституцией Папы Павла VI Paenitemini (17.02.1966) и канонами 1249-1253 ККП, Конференция Католических Епископов России устанавливает следующей порядок соблюдения поста и воздержания от мясной пищи для католиков латинского обряда на территории Российской Федерации.

1. Время Священной Четыредесятницы (Великий пост) является покаянным периодом в Церкви. Вместе с тем, это не подразумевает обязательного непрерывного воздержания от мясной пищи и/или поста.

2. В латинской традиции существует 2 формы покаяния относительно приема пищи: воздержание от мясной пищи и пост.

• Воздержание от мясной пищи является запретом употребления в пищу мяса, но при этом не запрещается употреблять яйца, молочную продукцию, а также животные жиры при приготовлении пищи. Употребление рыбы также разрешено, но не является обязательным замещением мясной пищи.

• Пост допускает принятие пищи трижды в день, причем лишь один раз в день – досыта.

3. Распространенное в русском обиходе словосочетание «строгий пост» может употребляться как аналог понятия, определяемого в нормативных документах латинской Церкви как «воздержание от мяса и пост».

4. Воздержание от мясной пищи должны соблюдать все верующие, начиная с 14-летнего возраста, если этому не препятствуют уважительные причины. Днями обязательного воздержания от мясной пищи являются: Сочельник Рождества, Святая Суббота накануне Пасхи, а также каждая пятница в течение всего года (кроме случаев, когда на пятницу приходится литургическое торжество).

5. Днями рекомендуемого (но не обязательного) воздержания от мясной пищи являются кануны торжеств Святых Апостолов Петра и Павла (28 июня), Успения Пресвятой Богородицы (14 августа), Всех Святых (31 октября), а также кануны праздников покровителей епархии.

6. Воздержание от мяса и пост (строгий пост) должны соблюдать в определенные дни верующие в возрасте от 18 до 60 лет, если этому не препятствуют уважительные причины. Днями обязательного строгого поста являются Пепельная Среда и Страстная Пятница.

7. В покаянные дни рекомендуется также воздерживаться от алкогольных напитков.

8. В случае невозможности соблюдения воздержания от мясной пищи и поста по уважительным причинам, их следует заменить другими покаянными практиками в виде дополнительных молитв или дел милосердия.