КАК Я УЧИЛАСЬ В ШКОЛЕ ЩЕТИНИНАМарта К.

Часть I

Михаил Петрович Щетинин был не просто самым лучшим на свете учителем. Представьте себе человека, который любит вас безусловно. Как отец, мать, духовный наставник и настоящий друг вместе взятые. Это существо иного порядка — Человек с большой буквы, с которым тебе посчастливилось быть рядом и общаться. Близкий, родной, светлый, мудрый, всегда знающий что сказать и как поддержать. У тебя с ним особая духовная связь. Ты считаешь его Учителем жизни, с момента встречи с ним ты начал жить, дышать, осмысленно видеть будущее, активно интересоваться настоящим. Именно так выглядит в восприятии сектанта типичный лидер тоталитарной секты.

Сейчас мне 36 лет. Я пришла в Центр комплексного формирования личности детей и подростков, когда мне было 12. Почему меня вырвали посреди учебного года, привезли за тысячи километров в станицу Азовскую (Краснодарский край, Северский район) и поселили одну на квартире у какой-то чужой женщины — другая история. Видимо, слава «Школы радости», как её называли в 1990-х, была столь велика, что родные считали правильным такое решение и руководствовались моими интересами. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что раньше мы с мамой тут уже бывали, мне очень понравилось и я сама просила отдать меня в Школу. Не буду рассказывать о системе образования, экспериментах с предметами и отсутствии школьных каникул — всё это не главное. Главное в Центре — это Щетинин и его личные взаимоотношения с каждым учеником. Если эти личные отношения, которые на самом деле есть не что иное, как деструктивная (разрушительная) зависимость ребёнка от взрослого человека, не складываются — ты не будешь учиться в Центре.

Началось всё с собеседования в кабинете директора. Я — девочка-подросток, Щетинин сидит напротив за своим письменным столом. Он спрашивает, что я люблю делать, что мне интересно, что-то ещё... потом подходит близко, гладит по голове и говорит, глядя мне прямо в душу: «Ты хорошая, ты очень хорошая». У меня тут же — слёзы из глаз, в горле комок, невероятной силы восхищение: «Это сказал директор школы?? Я ему так нужна?? Мне никто никогда такого не говорил...» Всё, первый этап под названием «бомбардировка любовью» начат. Любой бывший культист (сектант) скажет, что это повышенное внимание к себе, «любовь», которую ему на первых порах дарили в культе, он не проживал больше нигде. Скажу откровенно, хотя и прошло уже больше 20-ти лет, я до сих пор помню эти сладко-приторные ощущения собственной значимости, безграничных возможностей и неимоверного подъёма от того, что ты наконец попал в мир, который вращается вокруг тебя.

«Бомбардировка любовью» продлится ещё несколько месяцев и будет состоять из плотной опеки более старшими товарищами, более опытными ровесниками, учителями и, конечно, Самим. Кажется, что ты тут самый главный, самый яркий, что Михаил Петрович здоровается с тобой по-особенному. О, мечта любого подростка — столько внимания к твоей персоне! Проявляется это в мелочах: тебя хвалят за всё подряд, на каждом шагу говорят, что вот тут ты сказала настоящую истину, что твоё сочинение-эссе по истории гениально, а рисунок полон духовного смысла, что ты приближаешься к совершенству, дословно: «Ты готова к полёту. Нет, ты уже летишь!». После прочтения таких книг как эзотерическая «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», подобные слова воспринимаются очень серьёзно.

Кстати, отличительной особенностью Центра является то, что вся повседневность густо замешана на эзотерике и оккультизме. В Азовке это проявлялось в виде учения Блаватской, Рерихов, Порфирия Иванова, Даниила Андреева, Владимира Щербакова и ещё уже не вспомню кого. Нам раздавали соответствующую литературу, обязательную к прочтению, — «Знамя мира», «Агни-йога», «Роза мира», «Всё об Атлантиде», «Встречи с Богоматерью», ну и тому подобную ересь. История Отечества и патриотизм, которыми так знаменит Центр, строятся именно на этом фундаменте: атланты, арии, люди-боги, всё во мне и я во всём. Православие встроено в оккультную мировоззренческую систему и не имеет ничего общего с учением о воплощении Богочеловека. Михаил Петрович говорил мне лично, что «православие родилось из язычества, это прямое продолжение древней религии, а Христос учился на Руси, у волхвов». Насколько это полный дилетантизм в знании основ мировых религий, думаю, любому образованному человеку объяснять не нужно.

В посёлке Текос (Краснодарский край, Геленджикский район), куда в конце 1993-го года переместился «педагогический эксперимент» во главе с Щетининым, оккультизм проявлялся во вполне оформленном неоязычестве с реальной верой в тонкий мир, одушевлённую природу, светлые и тёмные «сущности», Сварога, Даждьбога и т.п., а также массой мелких суеверий. На всех этапах директорских увлечений духовными практиками, которые он непременно транслировал своим ученикам, было ощутимо влияние «нью-эйдж» (это я теперь знаю, как оно называется), потому что во главе угла всегда стояли сверхспособности и их развитие. Преподносилось это примерно так: «Если ты будешь «в общем потоке», будешь «строить поле» (биополе), будешь «открыт миру», будешь мысленно сливаться с природой, «с каждой травинкой» — мир ответит тебе, даст умение проникать в суть вещей напрямую, посредством «озарений». Сами собой начнут решаться задачи по физике, кисть будет водить твоей рукой по бумаге, ты сможешь читать чужие мысли, предчувствовать события, замедлять или ускорять время, слышать потусторонний мир. Ты станешь тем самым сверх-человеком — атлантом, арием, гением, которыми и были наши предки-русичи».

Понятно, что звучит странновато и моментами смешно, но дети склонны верить в чудеса, поэтому для нас тогда это было реальностью. В летнем лагере «Журавушка», недалеко от станицы Азовской, ежевечерне практиковался ритуал, называвшийся «провожать Солнце». Почему я говорю «ритуал», ведь можно просто посмотреть на красивый закат, и ничего предосудительного в этом нет? Потому что каждый день перед тем, как выйти на поляну за ограду из плетёной травы, Щетинин говорил, что мы — солнцепоклонники, как и наши предки, и поклоняемся Солнцу, а во время вечерней зари надо мысленно разговаривать со светилом и просить у него прощения и помощи.

Часть II

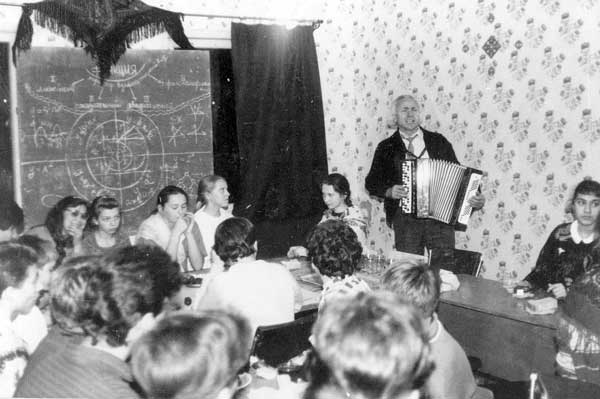

Главная скрепа Центра, на которой строились столь важные для секты личные взаимоотношения с Лидером группы — это общие сборы и «философия» в главном холле, а также более дифференцированные у Щетинина в кабинете: студентов, студентов-старшекурсников, лицеистов (школьников), отдельных коллективов (формата «студенты + лицеисты») и т.д. Во время этих сборов Щетинин рассказывал очень образные легенды, с описанием места действия, главных героев, в ролях, с нужными интонациями и паузами — настоящие театрализованные представления. В процессе рассказа мог обратиться к кому-то лично или намекнуть, что всю философию он провёл ради одного человека. Действо происходило под аккомпанемент — Щетинин по образованию учитель музыки, поэтому сам играл либо на баяне, либо на рояле. Мелодия была то спокойной и трогательной, то бурной и яркой, по ходу повествования превращаясь в топот скачущего коня, слёзы девушки, медленную речь мудрого старика. Он рассказывал о героях, о мужестве, о любви, о горе и радости, находя темы и «мыслеобразы» (термин Щетинина), которые задевали за живое, трогали душу, создавали доверительную атмосферу, когда хочется обнять весь мир или бежать его спасать, жертвуя собой абсолютно не задумываясь.

Философия и общие сборы обычно происходили по вечерам, когда в посёлке централизованно отключали электроэнергию (дело было в 1990-х), либо дети сами выключали свет — чтобы зажечь свечи. Свечей всегда было много, помню эти настоящие живые огоньки, уютные и дружелюбные, — для любого человека, а тем более, 13-14-летнего подростка, — самая романтика. Вовлечённость в рассказ была максимальной, захватывающей, образы вставали перед глазами как живые, натурально происходило будто выпадение из реальности, а Щетинин преображался до уровня чуть ли не святого.

Только что я описала вам, как подобные собрания воспринимаются членами секты изнутри. А теперь — горькая правда. Это было не что иное, как сеансы коллективного гипноза, введение в состояние транса, когда отключается рассудок и информация воспринимается абсолютно не критически, вливаясь потоком, минуя стадию «а что это значит?» и «почему именно так?». Все герои и образы, пропитанные эмоциями, музыкой и светом свечей, на самом деле были проводниками нужных Щетинину идей, алгоритмов восприятия и моделей поведения. Главная же цель театрализованного действа под названием «легенда» — установить максимальную степень доверия ребёнка, который в итоге пойдёт за тобой на край света и будет делать всё, что ты ему скажешь.

Вот почему после легенды обычно начинался разбор полётов. С указаниями, кто, где и в чём сегодня «выпадал из общего потока», «не держал состояние», «отрывался от целого» и «был рассудочным». «Отрываться от целого» и «быть рассудочным» было самыми страшными преступлениями, грехами. Первое — это когда ты имеешь мнение по любому, даже самому ничтожному, вопросу, а большинство во главе с Учителем считает это мнение ошибочным. Ну, например, Щетинин запрещает есть мясо — во всём Центре никто не ест мясо — если ты поел колбасы, ты виноват, тебя осуждают все и Сам говорит о твоей вине при всех на общем сборе (вот где начинается ужас для подростка). Сегодня Михаил Петрович заинтересовался анастасианцами — все дети в обязательном порядке изучают «Звенящие кедры России», завтра бесконтактным рукопашным боем — приглашаются специалисты, и попробуй не приди — будешь изгоем, а эта роль в Центре пострашнее роли Леночки Бессольцевой из «Чучела».

Помню, мы смотрели «на общий круг» фильм Мэла Гибсона «Храброе сердце» — кино совсем не для детей, если помните (у нас сидели ребята 6-10 лет). Я ушла, не досмотрев кровавый финал, и долго винила себя потом, что вот, выпала из общего потока, надо преодолеть себя и всё равно посмотреть, как там мучили героя Уильяма Уоллеса. Что значит «мне не понравилось»?! Должно понравиться, потому что Михаилу Петровичу и всем понравилось. Значит, это я делаю неправильно, моё восприятие кривое. Своего мнения не то что нет, а так выстроены алгоритмы восприятия и поведения, что не возникает даже желания, необходимости его иметь. Ты просто привыкаешь не задумываться, а нравится ли тебе эта книга или тот факт, что мы работаем ночью на стройке, или что тебе не хватило ужина — так естественно ничего не хотеть и ничего не решать. Самое страшное, что эта привычка вживляется в самое нутро, не давая человеку быть самим собой. Привыкаешь жить на автопилоте. «Я», как и учил Щетинин, «растворяется в природе» (или где ещё?) полностью. Забываешь вообще, какая музыка тебе нравилась и какое блюдо твоё любимое. Везде и всегда маячит «идеал», с которым привыкаешь сверяться, узнавать, одобрено это блюдо/музыка или нет, и только потом начинаешь хотеть именно это блюдо и именно эту музыку.

«Отрываться от целого» в первую очередь означало «отрываться от Михаила Петровича». К себе он привязывал посредством тех же легенд и повышенного внимания в первый период пребывания в Центре. Любил часто цитировать стихотворение, как он говорил, известного поэта (в Интернете так и не смогла найти первоисточник):

Я до сих пор наивно удивляюсь,

Как прост закон, начертанный для нас:

Я есть, когда с Отцом соединяюсь,

И нет меня, коль обрываю связь.

Конечно же, Щетинин преподносил это как заповедь помнить о предках. Однако смысл стихов гораздо глубже. После переезда директора с группой педагогов и детей из ст. Азовской в п. Текос школа практически сразу получила статус интерната — мы жили круглый год в общежитиях без родителей, бабушек, дедушек, родных и близких. Они только посещали нас, а мы иногда могли съездить домой — что не очень-то поощрялось, потому что во внешнем мире резко «терялось состояние» и потом надо было пройти адаптацию по возвращении. Согласитесь, это многое меняет. В той иерархии, в которой мы находились постоянно, нашим Отцом был сами понимаете кто. Он и стремился к этому всячески, поддерживал соответствующий тон общения, тактильный контакт: мог подойти, положить руку на плечо, на голову, взять за руку, по-отечески приобнять — это было выстраивание отношений Родителя и Ребёнка. А теперь давайте вернёмся к стихотворению, которое нам ежедневно транслировали в мозг: «Я есть, когда с Отцом соединяюсь, И нет меня, коль обрываю связь». В общем, прямой посыл в детские головы никак и ничем не огорчать Родителя. Ещё глубже — считать, что ты полное ничто, если не с Ним и не в Центре.

Часть III

Ещё надо было обязательно «себя отдавать». «Я есть, когда я отдаю», — учил Михаил Петрович на общих сборах. Декларировался этот постулат как призыв к самопожертвованию, когда надо всё делать для других и не думать о себе: строить новые здания, варить обед (к слову, дежурство на кухне было моим очень частым занятием в 14-16 лет — мы готовили трёхразовое питание на всю школу и затем убирали кухню, мыли кастрюли — всё по-взрослому), учиться и учить, мыть полы, выполнять частные поручения Самого и старших товарищей — студентов, которые в нашей «семейной» иерархии играли роли старших братьев и сестёр, наставников. Всё выглядит красиво, если бы не одно «но»: отдавать себя надо было полностью, не оставляя ничего. Без соблюдения данного условия, по внутрицентровским законам бытия «от Щетинина», ты становился нарушителем самой священной заповеди на свете и совершал самое страшное преступление из возможных (без шуток, так и есть). И тут же получал нагоняй от Учителя за то, что «не держал состояние» и «не был частью единого организма», а был «отдельным». Если ты не отдавал себя «до конца, до самого дна» и «выпадал» из этой бесконечной плотной круговерти стройки, уборки, учёбы, песен, танцев, дежурств, сборов, поездок, то делал самый страшный, постыдный и подлый поступок в своей жизни. Ломка начиналась такая, что и врагу не пожелаешь.

«Выпадать» — то есть останавливаться, задумываться, куда я иду и зачем, и так ли всё, как говорится на словах. Вот Михаил Петрович говорит, что мы строим будущее России, а позволяет 15-летним «девчатам» и 9-летним «парням» таскать вёдра с цементным раствором и кастрюли на 50 литров, надрывая спины и по-женски… и почему-то я, будучи студенткой 2 курса, всё время готовлю на кухне, пока приезжают преподаватели и начитывают лекции. Ну как же… надо же себя отдавать, собой жертвовать. Этому учил великий Учитель. Не забуду, как мы белили балконы в Бетте (населённый пункт в Краснодарском крае, нас туда десантировали учиться и помогать с ремонтом санаторию), и я стояла на строительных лесах на шестом этаже, пристёгнутая страховкой с карабином к прутьям балконного ограждения — больше пристегнуть было некуда, и взрослых, отвечающих за безопасность детей, не было. Махнула над головой толстой кистью с извёсткой, всё потекло, покапало, и вдруг леса сильно зашатались — как я удержала равновесие и не свалилась с балкона, не знаю. Знаю, что никакое ограждение и никакая страховка меня бы не спасли. Я слезла и больше не стала белить — колени дрожали. Тогда мне было 16. И всё равно ведь ужасно стыдилась, что подвела всех, что оторвалась от целого, что задумалась вообще о себе, о своей жизни. Понимаете степень кривизны этой тоталитарной идеологии? Адептов Центра можно бросать на какие угодно амбразуры, на какие угодно стройки — всё будет сделано даже без элементарных условий для жизни, с риском для жизни и здоровья и безо всякого ропота, на одном «состоянии», которое на самом деле есть не что иное, как разрушительная привязка к группе и лидеру.

Именно поэтому было стыдно болеть: как же, я «выпадаю» и не отдаю себя другим! Лечили сердобольные подружки, остальные косились, потому что тем же Щетининым проводилась мысль о том, что причины всех болезней — «потеря состояния» и «выпадение из общего потока». Спустя много лет я пересматривала старые тетрадки и вдруг обнаружила свои девчоночьи стихи самого первого года пребывания в Центре. Каково же было моё удивление, когда я прочитала:

Я есть, когда я отдаю

Себя, любовь и доброту,

Когда я душу отдаю

И людям я её дарю.

А коль себя не отдаю,

То нет меня, я не живу.

А только ходит тень моя,

На самом деле нет меня.

Не знаю как вам, а мне стало жутко от последних строк, написанных подростком 12-ти лет от роду.

Вообще, стоит отдать должное, Щетинин знатный демагог и говорит красиво, проникновенно и обворожительно, из-за чего не только многие дети, но и взрослые (родители, учителя, гости, приезжающие в школу) подпадают под его обаяние, а точнее говоря, влияние, и начинают слушать его сладкие речи и им 100%-но доверять. А смотреть надо на дела, а не на слова. Вот, например, Щетинин часто нам повторял, что мы Личности, что мы великие, что мы несём в себе память предков, потому что за нами целые поколения великих ариев. На практике же всё это быстро переставало иметь значение, если ты «отрывался от целого»: начинал сомневаться, задавать ему или старшим товарищам вопросы и формировать собственное мнение, отличное от мнения Щетинина. Например, вслед за научным сообществом не считал достоверной дешифровку Фестского диска геологом Геннадием Гриневичем, которая в Центре бралась за основу для сдачи экзаменов по истории в высшей школе. Учителю музыки Щетинину понравился «праславянский» пафос, которым напичкана эта дешифровка, — и непроверенная информация тут же внедрялась в программу обучения. Противостоять этому было нельзя, невозможно, потому что это «отрыв от целого», то бишь, неподчинение Щетинину. Вся сладкая теория про Личности и потомков великих ариев работала только в рамках, обозначенных Щетининым. Если ты вдруг решил услышать голос великих предков и проявить свою Личность, говоря, что ты бы хотел преподавать не химию, а математику, потому что она тебе ближе и понятней (все студенты выступали в роли преподавателей для лицеистов-школьников), то Сам взглянул бы на тебя осуждающе и высказал что-то типа того, что во имя Родины нужно, чтобы ты проявил себя именно в химии, а не в математике, и что, к сожалению, ты этим своим несогласием показываешь, что потерял состояние и потому стоит к тебе ещё присмотреться и для общей цели отстранить пока от преподавания вообще...

Идеи декларировались возвышенные и пафосные, но это не больше, чем обёртка для привлечения внимания и получения доверия. Суть Центра не в патриотизме и уважении к личности, как считают многие, кто не знаком с системой изнутри, а в формировании у каждого вновь поступающего ребёнка социальной зависимости, мощной внутренней привязки к секте, преодолеть которую без помощи извне практически невозможно. Ведь если ты попробуешь обрубить эти верёвки, ты уничтожишь сам себя: «Нет меня, коль обрываю связь».

Второй самый страшный проступок в Центре — «быть рассудочным». Надо, наоборот, «жить по сердцу», всегда руководствоваться эмоциями, а не презренным рассудком. Если тебе что-то не нравится в исторической теории, религии, ты чувствуешь, что это неправильно, — отвергни это. Если ты чувствуешь тепло, сердечность и всеобщее единение, как на сеансах коллективного гипноза, то это правильно, прими это. Любую информацию следует пропускать через фильтр своих чувств и ни в коем случае не использовать при этом разум. В общем, самый обычный посыл любого деструктивного культа: не думай! Опять-таки, учитывая общий контекст нашей жизни, всё приятное и хорошее, «по чувству», всегда было здесь, в Центре, а плохое — там, за оградой, во враждебном мире. Разделение чёткое, и нарушать схему нежелательно. Допускать себе внутренний анализ происходящего в Центре — нельзя, это рассудочно, постыдно и греховно. Хотя теперь я понимаю, что даже эмоции в полной мере были доступны только Щетинину, остальным надо было подстроиться и начать чувствовать ровно то же самое. Что и называлось загадочной фразой «держать состояние». Он требовал от нас этого постоянно, ежедневно, и все будто бы понимали без лишних слов, как это. А ведь фраза безликая! На самом деле она работала на уровне рефлекса и означала «думать и делать как хочет Михаил Петрович». Научиться этому следовало на втором этапе после «бомбардировки любовью», когда эмоциональная зависимость уже сформирована, а правильные шаблоны восприятия и поведения внедрены в голову путём регулярных повторений и сеансов внушения в виде легенд и философий.

Часть IV

На втором этапе, уже в Текосе, безусловная любовь людей, ставших мне бесконечно дорогими и родными, вдруг резко закончилась. Наступал новый период моего «взросления», в результате которого надо было научиться «быть в общем потоке», «жить по сердцу» и бороться с «самостью». Сейчас я чётко это представляю, но всё, конечно, было не так схематично и логично. Нагруженный особым смыслом язык — визитная карточка всех сект, он естественно охватывает тебя с утра до ночи, становится обычным, легко и удобно доносит те смыслы, которые понятны только щетининцам. Привыкаешь к нему, как привыкают к бытовому сленгу, не сразу можешь отследить фразы и их значения, пересказать их другими словами. Как значение фразеологизма «бить баклуши» не выходит из значения составляющих его слов «изготавливать заготовки для деревянных ложек», а означает «бездельничать», так и тут.

«Самость» — при первом приближении кажется, что это аналог «гордыни», эгоизм, но когда я вспоминаю, в каких ситуациях это говорилось Щетининым и что он имел в виду, то понимаю, что нет. Гордыня — это превозношение над другими, уверенность, что ты лучше других. Эгоизм — когда человек думает только о себе и не считается с мнением окружающих. «Самость» — это всё, что составляет твоё «Я», всё, что сугубо твоё, «отдельное». Например, в Центре было принято надевать чужую обувь без спроса, пользоваться чужими расчёсками и брать чужие вещи, не предупреждая хозяина. Такой фатальный коллективизм. Я иногда начинала потихоньку бунтовать и не разрешала брать мои туфли, ворчала, если кто-то лез в мою тарелку за обедом (тоже считалось в порядке вещей) — вот такие поступки и вызывали резкое неприятие центровским сообществом и обзывались «самостью». Чтобы сформировать зависимость от группы и получить послушного адепта, Щетинину надо было максимально стереть личные границы, в том числе и через быт.

Когда все перестают уделять тебе повышенное внимание и льстить, тебе это, конечно, не нравится. Я никак не могла понять, что случилось, чем же я так огорчила Михаила Петровича и других очень хороших людей, что они стали частенько смотреть на меня неодобрительно, задвигать с лидирующих ролей на второстепенные и бомбардировать любовью новых учеников, поступивших в школу, а не меня, замечательную. Более того, Сам начал иногда говорить, что я «бываю в тине», но, «сбросив её», я становлюсь «красивой»… Судорожно я начала искать причину, что я делаю не так. И нашла: это всё гордость, это всё поганая «самость». Знать бы тогда, что вот это вот «в тине» и условие, при которой я становлюсь «красивой», и есть формула манипуляции. Мне никто конкретно не объяснял, что же такое означает «тина» — видимо, должно было сработать чувство вины перед людьми, которым я уже чувствовала себя обязанной (они же меня так любили!), и предлагалось самостоятельно отыскать грехи, которыми недоволен Щетинин и его приближённые. Думаю, каковы это были грехи, их всех мало волновало. Главное, чтобы подросток начал испытывать это неприятное чувство неодобрения и всеми силами попытался снова заслужить одобрение «сверху». Если до этого формировали мощный пряник, то теперь пришла пора показать хлёсткий кнут.

А дальше началась жизнь по принципу «стимул — реакция». «Держишь состояние», исполняешь всё, что говорит Щетинин, — Учитель одобряет, улыбается, получаешь порцию внимания. «Не держишь состояние» — много спал, мало работал, да вообще не знаю почему — игнор и выволочки на каждом сборе, публичный разбор по косточкам, иногда прямо обращаясь к виноватому по имени, иногда намёками, в которых — как я теперь думаю — добрая половина, а то и все присутствующие, узнавали себя. Есть у меня предположение, что инициацией от первого этапа ко второму являлись выпускные/вступительные экзамены, переход из статуса лицеиста (ученика средней школы) в статус студента, потому что как только это происходило каждое лето, к новоиспечённым студентам сразу повышались требования: больше делать, быть беспроблемным, никто уже не прилетал на помощь и не хвалил за всё подряд. Первый курс, по сравнению с лицеистами и старшекурсниками, — самый ругаемый Щетининым на сборах. То не так дружно встали в 5 утра, то мало собрали клубники в поле, то плохо выучили историю (не все сдали экзамен на «пятёрки»), то ходили с неровной осанкой и кислыми лицами. Мы же теперь студенты, пример для младших товарищей — лицеистов, и наши предки должны нами гордиться, а мы… всех подводим. Россию подводим, которая ждёт нашего служения. Конкретный случай такого служения — встать до рассвета, лечь за полночь и весь день работать на стройке. А ведь нам было по 12-16 лет. Видимо, такой прессинг позволял прививать подросткам чувство вины на ровном месте, чтобы добиться неимоверного по силе рвения делать всё хорошо и правильно, «держать состояние».

Самое страшное, что эта модель поведения входила внутрь, в самую сущность, в образ мысли и эмоциональные реакции. То есть воспитывалось не внешнее повиновение, которому ты бы смог противостоять, как это делают обычно подростки: «А не хочу и не буду!», а внутреннее, основанное на безграничном доверии Щетинину и внедрённых путём внушения идеях. Становилось страшно до трясучки, до боли, если он проходил мимо и тебя не замечал, или говорил при всех: «Не давит ли на тебя Центр?». Я знаю это по себе и наблюдала много раз у других, как девчонки и ребята втягивали голову в плечи и съёживались. Он же не просто директор школы, он высшее существо, он как раз тот полубог, первозданный арий, который может читать мысли и общаться с потусторонним миром, слышать голоса наших великих предков, святой и безгрешный человек, который не может ошибаться в принципе, нигде и никогда. Он и сам так про себя говорил на тех же сборах: «Я — существо необычное, и это факт». Меня, помню, так потрясла эта фраза, что я аж запомнила её дословно.

Отредактировано: Марта К. в 12 июн 2018, 16:29

![]() Школа Щетинина., Школа будущего или секта?

Школа Щетинина., Школа будущего или секта?

22 апр 2014, 12:33

22 апр 2014, 12:33

![[?]](style_images/view.gif)