Каскадный ·

[ Стандарт ] ·

Линейный+

Записки о живописи Записки о живописи

| Маевка |

3 окт 2023, 16:18 3 окт 2023, 16:18

|

Ну умная, ну умная - аж по горшкам дежурная!

Sюзер

» обо мне «

дневник

Сообщений: 21920

Регистрация: 13.02.13

г. Москва

есть

был

есть

Крестник, крестница

еще крестница

|

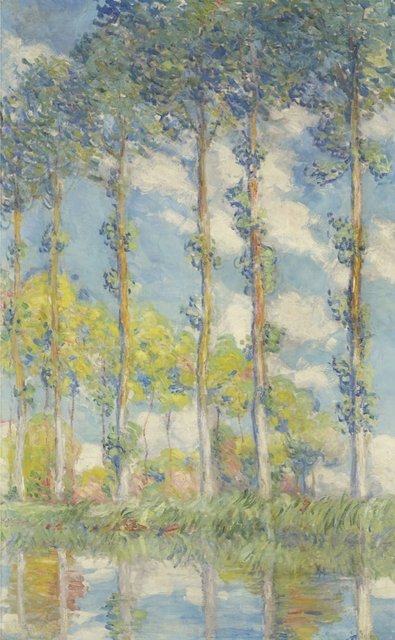

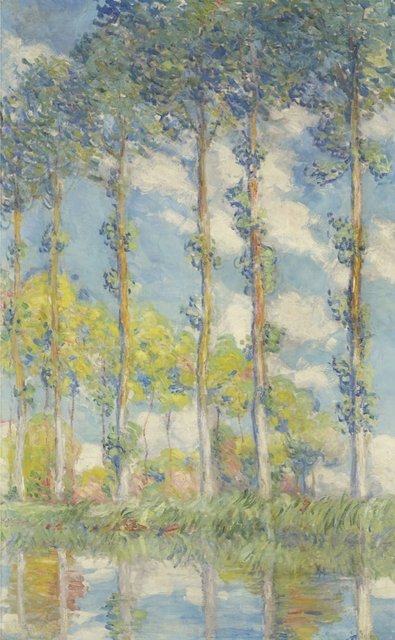

"Тополя" 1891 г. "Тополя" 1891 г.

Автор: Клод МонеМоне, наверное, сошел бы с ума, если бы не закончил эту серию из 20 полотен. Это была настоящая одержимость, которую у него могли вызвать только деревья, кувшинки, стога или цветы. Он часто совершал невероятные поступки, чтобы сохранить в нужном ему виде объект своей одержимости: платил крестьянину, чтобы тот весной оборвал листья на дубе в соответствии с первоначальным зимним эскизом, мостил дорогу рядом со своим домом, чтобы пыль не оседала на его цветах, выкупал стога сена, когда их собирались убирать с поля, устраивал эффектный спектакль для директора вокзала, чтобы тот задержал отправку поезда и обеспечил необходимое количество дыма на перроне. Над серией «Тополя» Моне работал всю весну и лето 1891 года, для чего выкупил островок Крапивный, с которого открывался нужный ему вид. Он грузил на тележку штук 20 – 30 холстов, вез их к месту лучшей точки зрения и работал над каждым из них в разное время суток. Иногда освещение менялось так быстро, что некоторые состояния длились всего минут 7. Когда солнце перемещалось, художник быстро искал среди уже начатых работ нужную, чтобы успеть оставить на ней несколько необходимых цветовых акцентов или поменять полностью. Моне сам изобрел этот метод и сам же переживал с ним самые отчаянные моменты творческого бессилия. Однажды он в ярости швырнул в воду и холст, который долго не находился, и краски с кистями. Ушел. Вернулся. Полез в реку доставать хотя бы кисти и краски. Как-то утром, прикатив к острову свою тележку с будущими шедеврами, Моне обнаружил, что тополя пометили для вырубки. Конечно, он заплатил, чтобы их не рубили, пока серия не будет окончена. Это самая «шумная» серия Моне. И в «Стогах», и в «Руанском соборе» от одной картины к другой меняется освещение, меняется плотность воздуха и цвет каменной кладки или поля. А тополя прекрасны еще и своей податливостью ветру – они шелестят листьями и скрипят старыми стволами в каждый схваченный момент. Сила ветра или отражение деревьев в реке – это новые измерения, в которых Моне заставляет меняться свои тополя. Художник всегда мечтал, чтобы его серии оставались единым целым, занимая целую стену в музее или в частной коллекции. Ему был очень ценен этот эффект прожитого в одном музейном зале светового дня. Ни одна из серий Клода Моне, за исключением «Кувшинок», для которых он сам придумал специальный музей, не собрана в одном месте. Даже в салоне Поля Дюран-Рюэля «Тополя» не задержались надолго и были распроданы, а сейчас они по всему миру – от Нью-Йорка до Токио. За эту же картину в 2011 на аукционе Кристис неизвестный американец заплатил 22,5 млн. долларов. https://vk.com/taina_kartin

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 0 раз(а) |

|

|

|

|

| Маевка |

3 окт 2023, 16:23 3 окт 2023, 16:23

|

Ну умная, ну умная - аж по горшкам дежурная!

Sюзер

» обо мне «

дневник

Сообщений: 21920

Регистрация: 13.02.13

г. Москва

есть

был

есть

Крестник, крестница

еще крестница

|

"Русалки" 1879 г. "Русалки" 1879 г.

Автор: Константин Егорович Маковский

Константин Маковский, Илья Репин и Иван Крамской в 1870-е годы написали каждый своих «Русалок». Объединяет картины не только сюжет и название, но и тот факт, что всем этим художникам пришлось выслушать много нелестных слов в свой адрес. Народнические настроения передвижников, с которыми все трое были связаны, требовали иных сюжетов. Русалки Крамского – бледные утопленницы, словно в саванах, вышедшие на берег лунной ночью. Художник признавался, что сюжет картины навеян повестью Гоголя «Майская ночь, или Утопленница». Репин показал своих русалок в парижской картине «Садко». У него это нарядные экзотические дамы. Совсем иные русалки Константина Маковского. Обнаженные, прекрасные, свившие телами чувственный вихрь, взлетающий к небесам и скрывающийся в лунном свете. Справа на пригорке видны церковные купола, но русалочий обнаженный «мост» в другую сторону движется. Похоже, что и здесь не обошлось без Гоголя! Впрочем, чары русалок звучат и в русских народных сказках, попали под их власть и Пушкин, и Жуковский, и многие другие художники, поэты, писатели. Картину эту Константин Маковский писал в поместье со странным для современного уха названием Загоны, расположенной на границе Черниговской и Полтавской губерний, вблизи знаменитой Диканьки. Перед нами воспетая Гоголем прекрасная украинская ночь. Луну не видно, но она предполагается за деревьями – небо вокруг нее светлое. Лунный луч скользит по груди сладострастно изогнувшейся русалки на переднем плане. Она сидит на перекинутом через речку стволе дерева. Кстати, в русском фольклоре у русалок хвостов нет. А самая «интернациональная», пожалуй, черта русалок – это длинные волосы. Красавицы Маковского тоже длинноволосы все как одна. Здесь нет ни страха, ни дидактики – лишь наслаждение поэтикой народных преданий, любование удивительно гармоничными телами нечистой, но до чего же манящей силы. https://vk.com/taina_kartin

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 0 раз(а) |

|

|

|

|

| Маевка |

3 окт 2023, 16:32 3 окт 2023, 16:32

|

Ну умная, ну умная - аж по горшкам дежурная!

Sюзер

» обо мне «

дневник

Сообщений: 21920

Регистрация: 13.02.13

г. Москва

есть

был

есть

Крестник, крестница

еще крестница

|

"На севере диком..."1891 г. "На севере диком..."1891 г.

Автор: Иван Иванович Шишкин

Название «На севере диком...» недвусмысленно свидетельствует: картина не просто соответствует настроению стихотворения Лермонтова, она именно его иллюстрирует, причем настолько удачно, что, пожалуй, видевший картину Шишкина непременно вспоминает ее при первых строчках Лермонтова. Напомним и мы: На севере диком стоит одиноко На голой вершине сосна, И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим Одета, как ризой, она. Картину художник предназначил для иллюстрации собрания сочинений Михаила Лермонтова, приуроченного к пятидесятилетию со дня его гибели. Таким образом, сначала появился рисунок, который натолкнул Шишкина на мысль написать картину маслом. Лермонтов перевел стихотворение Генриха Гейне – об одиночестве и горечи неразделенной любви, а Шишкину удалось в полной мере передать тоску и одиночество, воплощенные в русской версии произведения. Иллюстрация направляет нас именно к лермонтовскому варианту, она скорее о трагедии одиночества в целом, чем о неразделенной любви. Впрочем, вспоминая вторую строфу И снится ей все, что в пустыне далекой, В том крае, где солнца восход, Одна и грустна на утесе горючем Прекрасная пальма растет – мы можем представить аналогичный южный пейзаж. Теоретически можем, иллюстрировал бы его, пожалуй, не Шишкин. Шишкина вдохновляли русские пейзажи, а с пальмами в изображаемых на его полотнах просторах не сложилось. Художник Витольд Бялыницкий-Бируля заметил: «Я убежден, что если бы Лермонтов увидел картину Шишкина, он был бы счастлив». Огромная сосна на краю обрыва кажется единственным – деревом? существом? – единственным обитателем этого ледяного мира. Эта картина, как и многие другие работы Шишкина, дает основания усомниться в постулате, согласно которому Шишкин – великий рисовальщик, а вот с колоритом у него не сложилось. Колорит картины действительно сдержанный, но при этом какое в нем богатство, настоящие «50 оттенков» снежного, ночного, сумрачного и одинокого. Перед нами – воплощенное белое безмолвие, и какое же оно многоцветное. Цвет снега представлен в диапазоне от белоснежного до глубокого синего, окружающий же мир черный в скрывающейся внизу бездне и почти рассветно-голубой в верхней части. Верхушка сосны освещена луной, которую мы не видим, но угадываем этого единственного собеседника сосны на севере диком. https://vk.com/taina_kartin

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 0 раз(а) |

|

|

|

|

| Маевка |

3 окт 2023, 22:27 3 окт 2023, 22:27

|

Ну умная, ну умная - аж по горшкам дежурная!

Sюзер

» обо мне «

дневник

Сообщений: 21920

Регистрация: 13.02.13

г. Москва

есть

был

есть

Крестник, крестница

еще крестница

|

"Рыболов" 1871 г. "Рыболов" 1871 г.

Автор: Василий Григорьевич Перов

В 1871 году из-под кисти Перова, любителя рыбной ловли и охоты, появляется картина «Рыболов». Она представляет собой жанровую зарисовку, созданную знатоком процесса, который искусно владеет художественными приемами передачи особенностей характеров персонажей. Полотно не просто рассказывает нам о небольшом сюжете на берегу водоема, но и создает психологические портреты изображенных на нем людей. На картине Перова «Рыболов» мы видим двух рыбаков. Один из них, центральный персонаж полотна, весь погружен в процесс — он не замечает ничего вокруг, его внимание сконцентрировано на поплавке. От нетерпения рыболов привстал с предусмотрительно положенного на землю деревянного сиденья и с напряжением вглядывается в водную гладь, опершись руками о колени. Снаряжение, заботливо разложенное вокруг, выдает в нем человека, увлеченного рыбалкой и знающего в ней толк. Пара удочек, сачок и донка с колокольчиком должны обеспечить богатый улов. О том, что рыболов намерен провести здесь несколько часов, говорит его экипировка: шейный платок, сапоги, шляпа с полями, плащ-накидка. Для пойманной рыбы уже приготовлен глиняный жбан, заботливо накрытый тряпицей. Картина Перова «Рыболов» демонстрирует нам пожилого человека, который искренне увлечен своим любимым делом. Для него это отдых, развлечение: судя по одежде, это человек зажиточный. На втором плане художник изобразил еще одного рыболова. Он повернут спиной к зрителю, его поза и одежда наводят на мысль, что он из простых людей и мечта о рыбе для него имеет не развлекательное, а практическое значение. Вероятно, он планирует продать пойманную рыбу или же принести ее домой, чтобы накормить свою семью. Эти две фигуры на картине Перова «Рыболов» составляют контрастную пару: зрителю хорошо видно, как подготовился первый рыбак, но ему ничего не известно о втором. Дополняет картину живописный пейзаж, созданный художником в его излюбленном стиле. Действие происходит на берегу водоема, заросшего осокой и кувшинками. Зеленые листья на небольших деревцах и кустарнике говорят нам о том, что это, скорее всего, утро летнего дня. Солнце еще не поднялось в небо, но на горизонте виднеется светлая полоса. Вдалеке летит стая птиц. От природы веет покоем и умиротворением. Картина Перова стала частью экспозиции на Первой выставке передвижников; «Рыболов» привлек внимание публики и получил положительные отзывы критиков, которые отметили реалистичность изображенных на полотне персонажей и живость художественного языка автора. Сегодня это произведение гениального мастера кисти можно увидеть в Третьяковской галерее. https://vk.com/taina_kartin

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 0 раз(а) |

|

|

|

|

| Маевка |

3 окт 2023, 22:35 3 окт 2023, 22:35

|

Ну умная, ну умная - аж по горшкам дежурная!

Sюзер

» обо мне «

дневник

Сообщений: 21920

Регистрация: 13.02.13

г. Москва

есть

был

есть

Крестник, крестница

еще крестница

|

"Наемный пастух" 1851 г. "Наемный пастух" 1851 г.

Автор: Уильям Холман Хант

«Наемный пастух» - это художественное понимание Уильяма Ханта евангельской притчи о добром пастыре и наемном рабочем. Привычная, на первый взгляд, пасторальная сцена обретает глубокий смысл при внимательном прочтении каждой детали, изображенной на холсте. В центре композиции — молодые пастух и пастушка, отдыхающие на сочной траве около пшеничного поля. Оба они не обращают внимание на вторгшихся в пшеницу и портящих фермерский урожай овец, которым явно там не место. Позади, слева от героев, в беспорядке разбредаются овцы. Несколько ожиревших баранов безвольно лежат, очевидно переев зерен. Хант любил природу и знал особенности фермерского дела. Через приземленные бытовые детали автор обращает внимание на более глубокие и значимые вещи. Первое ощущение пасторальной любовной сцены исчезает, и зритель вынужден искать менее привлекательный, но более важный смысл картины. «Наемный Пастух»: сельская идиллия или христианская аллегория "Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и нерадит об овцах". (Ин. 10:11-13) Но наемник Ханта не бежит, не бросает овец на волка, он сам — волк, который губит овец, отдаваясь похоти и лени. Крестьянская одежда, фляга на поясе, сильные мускулистые руки и курчавые волосы говорят о первобытных инстинктах и грубости персонажа. Как овцы проникают в запретную для них территорию, так и пастух совершает беззаконие, бесцеремонно и нахально приблизясь к молодой женщине. Перекинув руку через ее шею, он показывает ей мертвого мотылька — символ легкости и беспечности. Поза женщины демонстрирует ее соучастие, она слегка откинулась и завела руку ближе к юноше. Однако, лицо пастушки, яркое и румяное, демонстрирует откровенную усмешку в адрес ухажера. Одета пастушка в красное длинное и широкое платье, которое прикрывает ее полностью, кроме голых ступней, почти опущенных в заросший ручей. Поверх надета просторная белая рубашка, а ярко-рыжие волосы перетянуты желтой косынкой. На коленях девушки сидит ягненок, покрытый красной шалью — символ жертвенности и невинности. Около него — откушенное зеленое яблоко и несколько яблок разбросанных на траве — явный намек на грехопадение. Яркие летние краски, слишком смелые для живописи середины XIX века, создают впечатление сочности, первозданности, почти физически передают ощущение знойного августовского дня. Каждая деталь сельской местности, цветы, трава, фрукты и даже шерсть овец прописаны с небывалой тщательностью и натуралистично, следуя основному правилу прерафаэлитов — быть максимально близкими к природе и естественной красоте. Хант писал картину «Наемный пастух» летом 1851 года, тогда же, когда и Милле творил свою «Офелию». Молодые художники отправились вниз по реке Хогсмилл, чтобы найти подходящее место для пленера. Хант искал луга, а Милле — прибрежный пейзаж. Хант написал пейзаж полностью на природе, работая по одиннадцать часов в сутки с июня по октябрь. В своей переписке он подробно описывает все сложности, сопровождавшие их живописный путь: бесконечные мухи, жара, жажда, и два гуся, регулярно портящие композицию. Прогуливаясь, единомышленники часто общались с местными жителями. Так одна из девушек — Эмма Уоткинс согласилась быть моделью для картины Ханта. Получив разрешение матери, она отправилась с художником в Лондон, где он писал ее в своей мастерской. Кто позировал для мужской фигуры — неизвестно, но исследователи предполагают, что это был профессиональный натурщик. «Наемный Пастух» Уильяма Ханта: реакция викторианского общества Когда картина впервые выставлялась в Королевской академии художеств, она была сопровождена цитатой из «Короля Лира»: Не спи, пастух, гони мечту, Твои стада во ржи. Рожок свой приложи ко рту, И путь им покажи. Несмотря на прямой нравоучительный посыл и практически евангельскую иллюстрацию на холсте, общество приняло картину крайне неблагоприятно. Людей раздражали красные, воспаленные страстью лица героев повествования, в их фигурах видели откровенный сексуальный посыл в самом низменном его виде. Критики сравнивали эту картину с «Офелией» Милле, поражаясь ее фарфоровой аристократичности и столь резкому неприятному контрасту. Именно в этот момент выходит спасительная статья Джона Рескина, восхваляющая новые веяния в искусстве, отразившиеся в мировоззрении прерафаэлитов. Это дает обществу понимание значимости работ Ханта. Забавно, что некоторые рецензенты восприняли картину, как «антиалкогольный» призыв, объясняя раскрасневшиеся разморенные лица мужчины и женщины переизбытком пива и сидра. К слову, алкоголь был одной из основных социальных проблем того времени. Другие критики отмечали в «Наемном пастухе» негативную оценку католической церкви, якобы обманом привлекавшую англиканскую паству. И тем не менее, даже среди современных исследователей, свободных в своих суждениях, есть те, кто игнорирует христианский смысл картины, объясняя ее стремлением художника приучить своих зрителей к трудолюбию. Сам же Хант в своей переписке вскользь упоминал, что он имел имел своей целью не только растолковать притчу Христа, но и показать современным проповедникам, что нужно заниматься своей паствой, а не вдаваться в пустые богословские споры. https://vk.com/taina_kartin

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 0 раз(а) |

|

|

|

|

| Маевка |

3 окт 2023, 22:41 3 окт 2023, 22:41

|

Ну умная, ну умная - аж по горшкам дежурная!

Sюзер

» обо мне «

дневник

Сообщений: 21920

Регистрация: 13.02.13

г. Москва

есть

был

есть

Крестник, крестница

еще крестница

|

«С нечистым знается», 1879 год «С нечистым знается», 1879 год

Автор: Константин СавицкийНа этой картине мы видим пожилую женщину, которая сидит на стуле, уставившись к одну точку. Под потолком её избы сушатся разные травы, на полу разбросаны тряпки, а на спинке стула сидит сорока. Давайте попробуем разобраться кто эта женщины, и почему она так странно выглядит. Картину написал художник Константин Савицкий, который входил в товарищество передвижников. Название «С нечистым знается» говорит о том, что на полотне изображена ведунья или ведьма, которая имела некоторые мистические способности, знала различные заклинания и разбиралась в свойствах трав и растений. К ведуньям раньше обращались со всякими просьбами, в частности, об излечении болезней. Но название картины несёт не вполне добрый посыл — вероятно, эта старушка могла использовать чёрную магию для совершения различных дел, что очень не приветствовалось в обществе того времени. Обычно такие люди жили на краю села или вовсе в лесу. Они мало общались с местными жителями, были отшельниками. Деревенские побаивались ведьм и колдунов, но иногда обращались к ним за помощью. Чаще всего эта помощь была нужна в восстановлении здоровья, но приходили и с другими просьбами, например, приворотами или порчами. Впрочем, в старину такие вещи делались не часто, поскольку люди были верующими и считали ворожбу грехом. Очень интересный элемент на картине Савицкого — сорока. На Руси считалось, что сороки приносят несчастья. Где бы не появлялась эта птица, там непременно случалась беда. Более того, согласно поверьям, ведьмы представали перед людьми чаще всего в образе сорок. Про сорок ходило много нехороших легенд. Например, люди верили, что сорока-ведьма могла залететь в чужую избу и что-то украсть из неё. Также считалось, что они выдаивали коров и даже воровали ещё не родившихся детей из чрева матери. Причём сама беременная женщина не могла даже пошевелиться. Поэтому сорока появилась на картине Савицкого не случайно. Она олицетворяет собой нечистую силу, присутствующую в этом доме. На шее ведьмы можно разглядеть несколько бус и монисто. Бусы ведьмы делали сами из подручных материалов и нанизывали их на ниточку, после чего заговаривали или заклинали своим ведьминским именем. Такие украшения могли передаваться из поколения в поколение. Савицкий написал картину в реалистичной манере. Его ведьма — не сказочная баба Яга, а обычная женщина, которая могла жить в любой деревне. Полотно хоть и имеет мистический подтекст, но в то же время отличается множеством бытовых деталей того времени, которые хочется долго рассматривать. В настоящее время картина «С нечистым знается» является частью собрания Государственной Третьяковской галереи. https://vk.com/taina_kartin

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 0 раз(а) |

|

|

|

|

| Маевка |

3 окт 2023, 22:53 3 окт 2023, 22:53

|

Ну умная, ну умная - аж по горшкам дежурная!

Sюзер

» обо мне «

дневник

Сообщений: 21920

Регистрация: 13.02.13

г. Москва

есть

был

есть

Крестник, крестница

еще крестница

|

«Приезд станового на следствие», «Приезд станового на следствие»,

Автор:Василий Григорьевич ПеровОдна из первых жанровых картин Василия Перова, за которую автор получил поощрение за интересный сюжет и большую серебряную медаль Академии художеств. На допрос к следователю привели молодого крестьянина, обвиняемого в каком-то деянии. Василий Перов несколько идеализирует простого парня – хоть и порванная на плече, но белоснежная рубаха, белая кожа и округлые, мягкие черты лица не свойственны беднякам, круглый год работающим в полях или в мастерских. Но, возможно, Перов хотел этим обликом кроткого юноши в белых одеждах подчеркнуть его невиновность. Полнейшим контрастом к нему великолепно изображены остальные участники суда. Перов, как психолог, отмечает реакцию каждого персонажа к происходящему. На лице старосты, держащего подсудимого совсем не крепко, даже некоторое сочувствие к парню. Писарь-секретарь что-то усердно записывает, при этом, взгляд его направлен на станового – как бы не упустить, что хочет сказать «судья». Сам становой, как средоточие главного российского порока того времени – взяточничества. Ему подносят водку и закуску, возле его стула корзинка с яйцами. И, похоже, что дело уже решено, наказание последует. Умоляющие о пощаде лицо и жесты провинившегося, не решают уже никакой роли. О том, что решение принято, и не в пользу простого парня, говорят фигуры, изображенные художником за дверью. Печальная жена и мужик, готовящий розги для исполнения приговора. Возможно, кому-то покажется несколько наивным и прямолинейным изображение на полотне, но тогда, в далеком 1857 году, сюжет оказался очень актуальным, раскрывающим многие пороки общества. Не зря современники называли Перова продолжателем дела известнейшего мастера Павла Андреевича Федотова, достигшего огромного успеха в жанре критического реализма. https://vk.com/taina_kartin

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 0 раз(а) |

|

|

|

|

| Маевка |

3 окт 2023, 23:02 3 окт 2023, 23:02

|

Ну умная, ну умная - аж по горшкам дежурная!

Sюзер

» обо мне «

дневник

Сообщений: 21920

Регистрация: 13.02.13

г. Москва

есть

был

есть

Крестник, крестница

еще крестница

|

"Воздвижение Креста" 1610 г. Автор: Питер Пауль Рубенс В конце 1608 года Рубенс возвратился из Италии в город Антверпен, где в юности он обучался живописи. В дороге художник получил печальное известие о смерти матери, которое сильно повлияло на его душевное состояние: около двух месяцев он провел в добровольном заточении в монастыре. Некоторое время Рубенс колебался, решая вопрос: стоит ли ему остаться здесь, в Антверпене, или же лучше вернуться в Рим, откуда поступали весьма заманчивые для живописца предложения. Брат Питера, Филипп, представил его герцогу Альбрехту, который не замедлил воспользоваться случаем, чтобы заказать новому художнику семейный портрет. Картина настолько понравилась герцогу, что тот возвел Рубенса в сан придворного живописца с хорошим жалованьем. Благодаря этому решению Питер остался в Антверпене, а мы получили возможность любоваться картиной Рубенса «Воздвижение креста», с описанием которой и предлагаем вам ознакомиться. Заказ на это полотно художник получил от местного богача и покровителя искусств Корнелиса ван дер Гееста, который хотел преподнести картину в дар церкви Святой Вальбургии. Контракт был подписан в 1609 году, а сумма вознаграждения составляла 2 600 гульденов. Картина Рубенса «Воздвижение креста» была написана примерно за два года: по одним сведениям, художник завершил работу над полотном в 1610 году, другие источники утверждают, что заказ был выполнен в начале 1611 года. Как бы там ни было, стоит признать: справиться со столь огромным объемом работы за такой небольшой срок мог истинный гений живописи. «Воздвижение креста» Рубенса — это не просто картина, а триптих довольно-таки огромных размеров. Высота центральной панели составляет 4,6 метра, ширина — 3,4 метра. Габариты каждой боковой панели — 4,6 х 1,5 метра. На полотне изображены 22 персонажа плюс животные и растения. Во время своего пребывания в Италии Рубенс писал копии с античных произведений и работ современников-итальянцев, оттачивая таким образом свое мастерство. На картине Рубенса «Воздвижение креста» заметны следы влияния таких мэтров итальянской живописи, как Тинторетто, Микеланджело, Караваджо, однако ее нельзя назвать копией — это работа зрелого мастера с собственным стилем. Сюжет полотна — казнь Иисуса, но если предшественники Рубенса изображали на своих холстах финальный момент распятия, то своим современникам художник отвел роль свидетелей самого процесса. Центром всей композиции является крест с распятым на нем Иисусом. Его руки воздеты к небу словно в немом призыве, взгляд ищет в небесах ответ на вопрос «Для чего Ты оставил Меня?». Девять палачей изо всех сил пытаются поднять крест: мышцы вздуты, лица напряжены, и кажется, будто все их усилия напрасны, что эта человеческая волна не в силах совладать с мощью распятого, но не сломленного Иисуса. На левой части триптиха зритель видит людей, пришедших проводить Христа. Женщины и дети с ужасом наблюдают за происходящим: они не могут вмешаться, ведь с противоположной стороны стоят римляне, — солдаты и всадники — готовящиеся казнить двух других преступников. Вся сцена ярко освещена, несмотря на то, что в верхней части картины едва виднеется тусклый шар солнца, затянутый свинцовыми тучами. Картина Рубенса «Воздвижение креста» — это произведение, наполненное глубоким философским смыслом. Она заставляет зрителя задуматься о том, какую огромную жертву принес Иисус во имя искупления грехов каждого человека. Сегодня этот триптих украшает алтарную стену Антверпенского Кафедрального собора по соседству с другими произведениями великого художника. https://vk.com/taina_kartin

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 0 раз(а) |

|

|

|

|

| Маевка |

5 окт 2023, 00:56 5 окт 2023, 00:56

|

Ну умная, ну умная - аж по горшкам дежурная!

Sюзер

» обо мне «

дневник

Сообщений: 21920

Регистрация: 13.02.13

г. Москва

есть

был

есть

Крестник, крестница

еще крестница

|

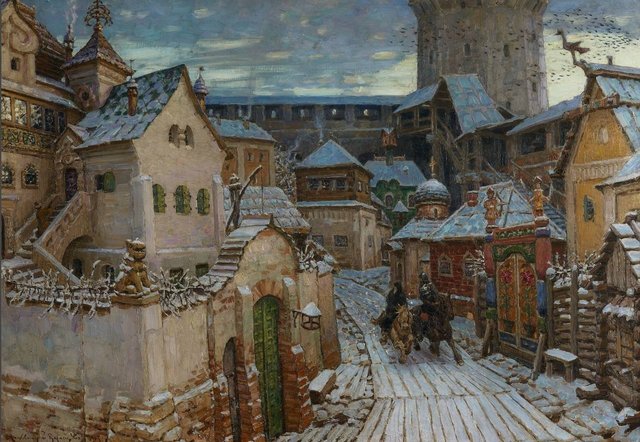

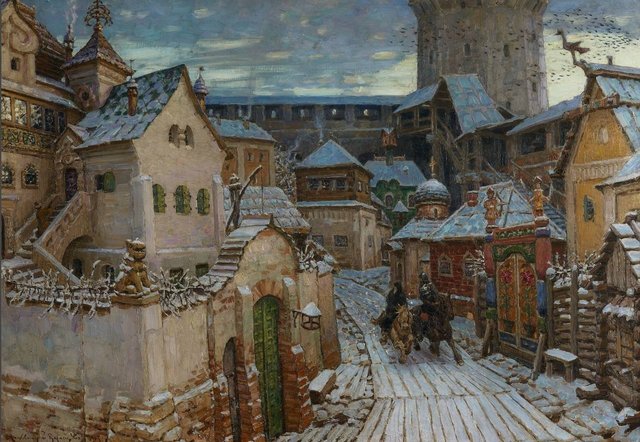

"Гонцы. Ранним утром в Кремле. Начало XVII века" "Гонцы. Ранним утром в Кремле. Начало XVII века"

1913 г.

Автор: Аполлинарий Михайлович Васнецов

Гонцы ранним утром в Кремль на картине Васнецова-младшего прибыли в эпоху Смутного времени. Конкретнее художник не указывает даты и события, но скорее всего Борис Годунов еще жив, а Дмитрий Самозванец уже собрал рать и движется на Москву. Уж не об этом ли тревожную весть несут гонцы? Перед нами раннее зимнее утро, город погружен в сон, но кое-где над трубами дым – то ли уже растопили печь, но ли поддерживали в ней тепло всю ночь. В эту мирную картину врываются всадники на взмыленных лошадях – воин и чернец. Кажется, слышен стремительный топот копыт по деревянной мостовой, нарушающий тишину этого утра. Очевидно, они всю ночь в спешке гнали коней и сейчас тревожно оглядываются назад, словно опасаясь погони. Лошадей на шаг в черте города всадники не перевели, стремясь поскорее донести свое известие. И явно не с хорошими новостями прибыли гонцы. Тревожность передана опосредовано, через элементы исторического пейзажа (как всегда, виртуозно воспроизведенного Аполлинарием Васнецовым). Задний фон занимает кремлевская стена с темными окнами бойниц. Она контрастирует с уютными теремами на переднем плане и вносит свою ноту в атмосферу зловещего предостережения. Справа, вокруг птицы, которой украшена крыша дома, вьется стая черных птиц, они тоже кажутся предрекающими беду. Вспомним задачу «золотых петушков», зорко отслеживающих, не грозит ли городу опасность. Похоже, пока человеческие гонцы доберутся до царских палат, птичьи вестники уже передали невеселые новости птичьему стражу. Терем по левую сторону от мостовой охраняет химера с распахнутой пастью, этот образ усиливает ощущение грядущих невзгод. В 1900 году Аполлинарий Васнецов совершил над Москвой полет на воздушном шаре, чтобы с высоты увидеть целиком и полностью столь любимый им город. И, похоже, ему открылось не только пространство, но и время. Его отношения со старой Москвой были такими, словно и толща земли, и стена времени под его взглядом становились прозрачными – так ясно он видел, что, где и как было раньше. Археологические изыскания Аполлинария Васнецова высоко ценились, он обладал профессиональным чутьем и тщательно подходил к сбору и изучению документов эпохи. Он любил Москву не как конечный результат, который мог оценить в тот момент, когда жил, перед его глазами словно стоял интегральный образ, в котором помещалась Москва вся целиком, с тех времен, когда там возводились первые деревянные строения. Иногда кажется, что, глядя на Москву, он видел и будущее ее, ту, которой ей только предстоит стать. Именно поэтому его картины старой Москвы настолько достоверные и живые, что мы безоговорочно верим в них не как в попытки воссоздания прошлого, а как в самую что ни на есть настоящую миновавшую реальность. https://vk.com/taina_kartin

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 0 раз(а) |

|

|

|

|

| Маевка |

5 окт 2023, 01:05 5 окт 2023, 01:05

|

Ну умная, ну умная - аж по горшкам дежурная!

Sюзер

» обо мне «

дневник

Сообщений: 21920

Регистрация: 13.02.13

г. Москва

есть

был

есть

Крестник, крестница

еще крестница

|

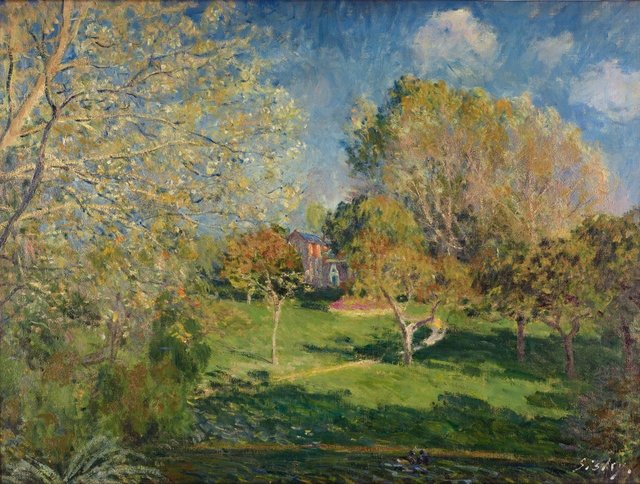

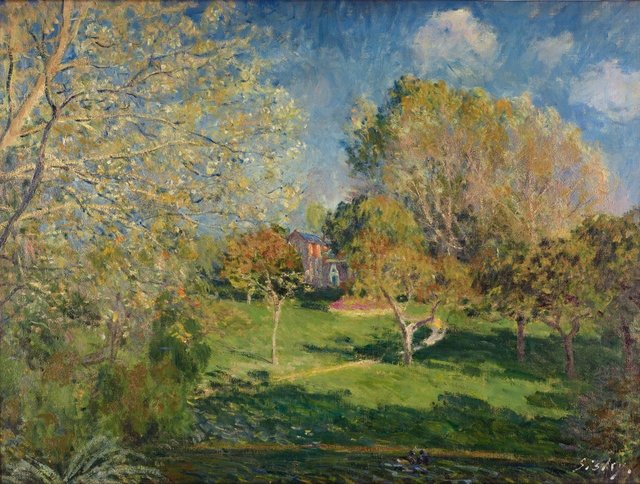

"Сад Ошеде. Монжерон" "Сад Ошеде. Монжерон"

1881 г.

Автор: Альфред Сислей

Этот сад писал не только Сислей. Хозяин сада и дома в Монжероне, Эрнест Ошеде, был одним из первых поклонников молодых художников-импрессионистов. Он покупал их картины и часто спасал этим от голода. И был, кстати, владельцем легендарного полотна Моне «Впечатление. Восход солнца», которая дала название всему движению молодых художников. Он приглашал Клода Моне, Эдуара Мане и Альфреда Сислея в свое поместье в Монжероне, где они жили по несколько месяцев и писали местные пейзажи и декоративные панно для огромного дома Ошеде. Художники отдыхали: в этом доме их всегда ждала мастерская в парковом павильоне, приятное общество, изысканная еда и вино, солнце и живописные места. Эрнест - наследник успешного бизнеса. Его родители создали торговое предприятие и занимались продажей тканей. У него жена Алиса, тоже богатая наследница крупных промышленников, и пятеро детей. Дела идут неплохо. Когда Эрнест разорится, бестолково угробит родительский бизнес и истратит родительские деньги, парижские журналисты будут писать ядовитые статьи: как это мило со стороны художника Клода Моне - приютить у себя в доме семью Эрнеста Ошеде, который стал банкротом, покупая его картины. Это была правда лишь наполовину: Моне действительно пригласил Эрнеста, Алису и их детей снимать один дом на две семьи, когда с деньгами у Ошеде стало туго. Но в разорении неудачливого торговца виноват был только он сам. Этот солнечный пейзаж Сислея подписан 1881 годом - к тому времени Эрнест уже разорился и заложил поместье. Его семья уже жила с Клодом Моне, а сам он был в постоянных разъездах и увлеченно делал карьеру журналиста в Париже. Дети Эрнеста скоро станут называть Клода Моне папой, а пока еще законная жена Ошеде Алиса станет возлюбленной и помощницей Моне. Так что скорее всего Сислей начал работу над «Садом Ошеде» за несколько лет до этого, когда Эрнест еще мог себе позволить скупать картины импрессионистов сотнями, когда беззаботная жизнь в Монжероне казалась бесконечной, а легкий летний флирт хозяйки дома Алисы Ошеде и молодого темпераментного талантливого Клода Моне еще казался мимолетным и несерьезным. Вот только дотянутся знойные ленивые тени до другого края сада - и все это наваждение рассеется. https://vk.com/taina_kartinОтредактировано: Маевка в 5 окт 2023, 01:05

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 0 раз(а) |

|

|

|

|

1 посетителей читают эту тему (1 гостей и 0 скрытых пользователей)

здесь находятся:

|

|

![]() Записки о живописи

Записки о живописи

3 окт 2023, 16:18

3 окт 2023, 16:18