Каскадный ·

[ Стандарт ] ·

Линейный+

Записки о живописи Записки о живописи

| Маевка |

13 сен 2023, 15:38 13 сен 2023, 15:38

|

Ну умная, ну умная - аж по горшкам дежурная!

Sюзер

» обо мне «

дневник

Сообщений: 21920

Регистрация: 13.02.13

г. Москва

есть

был

есть

Крестник, крестница

еще крестница

|

Борис Кустодиев «Осень в провинции. Чаепитие», 1926 год, Государственная Третьяковская галерея Борис Кустодиев «Осень в провинции. Чаепитие», 1926 год, Государственная Третьяковская галереяНа этой картине мы видим провинциальный город с его размеренной устоявшейся жизнью. Стоит тёплая осенняя погода, которая заставляет местных жителей выходить на прогулку и наслаждаться жёлтыми солнечными деньками. В нижним углу пейзажа расположились две дородные дебелые купчихи, которые пьют чай из самовара. Под чаепитие они ведут тихую мирную беседу, чтобы развлечься и скоротать погожий денёк. Женщины очень аппетитно накрыли свой стол пирогами, булками и сезонными фруктами. Особое внимание привлекает арбуз, который красуется ярким пятном с центре застолья. Осень Кустодиева полна позитива, тепла, света и достатка. Она такая яркая и сочная, что зрителю невольно хочется попасть туда и насладиться чаепитием со старосветскими купчихами. Почему же Кустодиев так любил рисовать купчих на своих полотнах? Дело в том, что после революции в стране стояла разруха, голод и холод. Семья художника сильно нуждалась, он даже был вынужден распродавать свои вещи. При этом сам живописец последние 15 лет был прикован к инвалидному креслу из-за тяжёлой болезни. В письме театральному режиссеру Василию Лужскому в те дни Кустодиев писал: «Живем мы здесь неважно, холодно и голодно, все только и говорят кругом о еде да хлебе… Я сижу дома и, конечно, работаю и работаю, вот и все наши новости». Пышнотелые купчихи были для Кустодиева символом сытости, достатка и спокойствия. Они, словно феи, населяли сказочный мир художника, где всё было размерено, гармонично и красиво. Погружаясь в свои позитивные полотна, Кустодиев душой отдыхал от болезни, голода и разрухи. Сам художник вырос в провинциальной Астрахани, поэтому писал картины по своим детским воспоминаниям. Мастер в то время уже не выходил из дома, поэтому различные образы создавал исключительно по памяти, прибегая при этом к ярким колористическим сочетаниям. Можно сказать, что купчихи Кустодиева олицетворяли собирательный образ уездных городов, которые отличались спокойствием, размеренностью, умиротворённостью и медленно текущей уличной жизнью. https://vk.com/kartini_s_istorieiОтредактировано: Маевка в 24 сен 2023, 21:23

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 1 раз(а) |

|

|

|

|

| Маевка |

13 сен 2023, 15:46 13 сен 2023, 15:46

|

Ну умная, ну умная - аж по горшкам дежурная!

Sюзер

» обо мне «

дневник

Сообщений: 21920

Регистрация: 13.02.13

г. Москва

есть

был

есть

Крестник, крестница

еще крестница

|

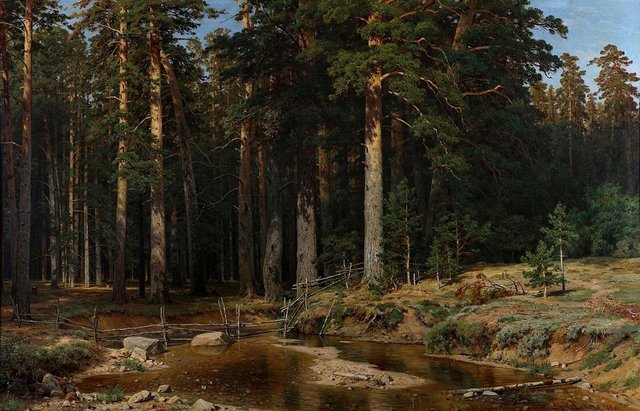

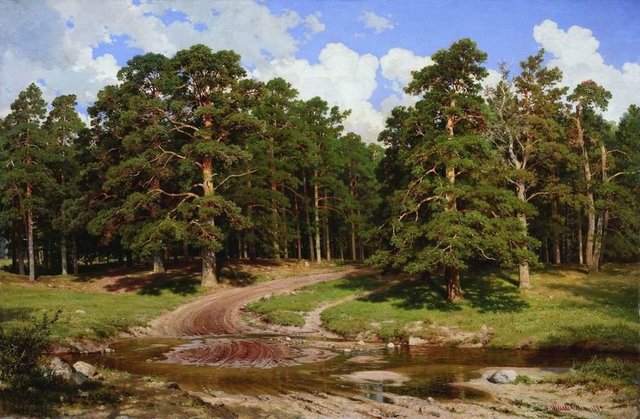

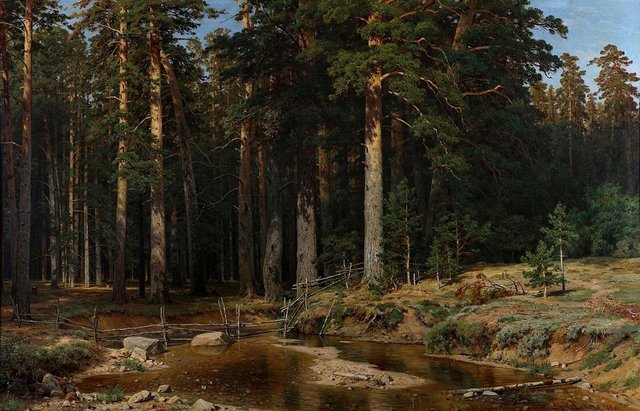

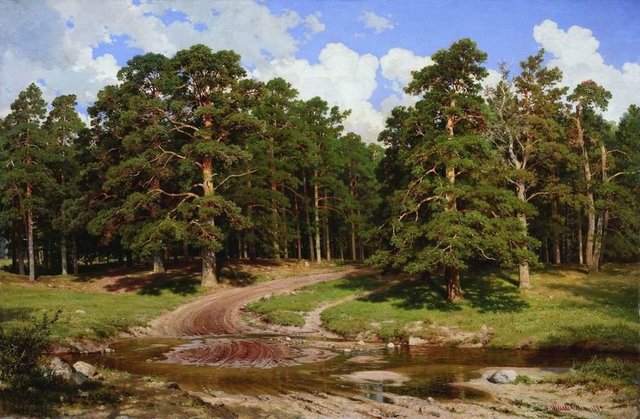

Иван Шишкин. Корабельная роща, 1898 год, Государственный Русский музей Иван Шишкин. Корабельная роща, 1898 год, Государственный Русский музей«Корабельная роща» — одна из последних картин Ивана Ивановича Шишкина. На ней изображена реальная роща так называемой корабельной сосны в селе Нижнее Афанасово. Мы точно это знаем, так как Шишкин сам сделал надпись на рисунке к картине: «Афанасовская корабельная роща близ Елабуги». В Большом и Нижнем Афанасово с XVIII века велась заготовка сосен для строительства судов: сосновый ствол использовался для мачт кораблей. На первый взгляд, это обычный пейзаж, но полотна художника-передвижника нельзя понимать буквально — в них заключен определенный символизм. Объясняем какой. Что означало изображение корабельной рощи для современников Шишкина в 1898 году? Корабельная сосна со времен Петра I находилась под охраной государства. В 1703 году император объявил заповедными все деревья, необходимые для кораблестроения. Это был, как сейчас бы сказали, стратегический объект. Государь заботился о качестве флота, а значит, и о достаточном количестве корабельной сосны. Лесозаготовка была настолько важна, что после первых указов Петра I на эту тему последующие десятки лет четверть всех принимаемых природоохранных нормативных документов была посвящена лесу. Корабельные леса выделялись во всех редакциях лесных уставов и относились к разряду государственных лесов до 1876 года. Все подходы по работе с лесом тщательно регламентировались. Например, мачтовым считалось дерево, из которого можно было получить бревно длиной не менее 19,5 м и диаметром в отрубе 30,5 см. Чтобы получить качественный продукт на выходе, за лесом нужно было определенным образом ухаживать. Кто этим занимался? Конечно, крестьяне. Российское крестьянство после отмены крепостного права в 1861 году было неоднородным и вплоть до начала XX века состояло из категорий, имевших существенные различия в пределах даже одного региона. В аграрном секторе доминировали государственные крестьяне. В середине XIX века они составляли до 40% населения страны и появились, как и корабельные рощи, благодаря Петру I — из незакрепощенных слоев сельского населения.

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 1 раз(а) |

|

|

|

|

| Маевка |

13 сен 2023, 16:01 13 сен 2023, 16:01

|

Ну умная, ну умная - аж по горшкам дежурная!

Sюзер

» обо мне «

дневник

Сообщений: 21920

Регистрация: 13.02.13

г. Москва

есть

был

есть

Крестник, крестница

еще крестница

|

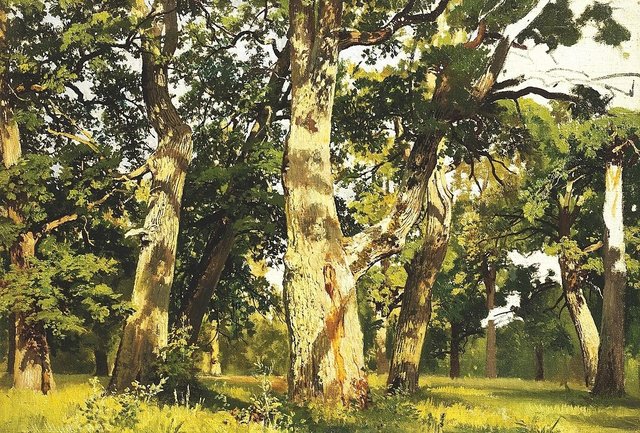

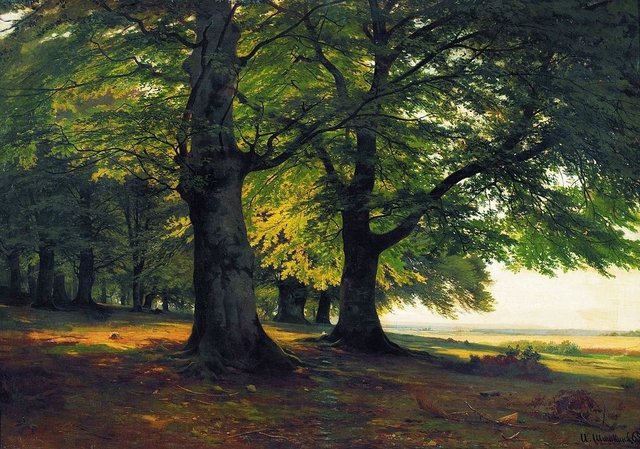

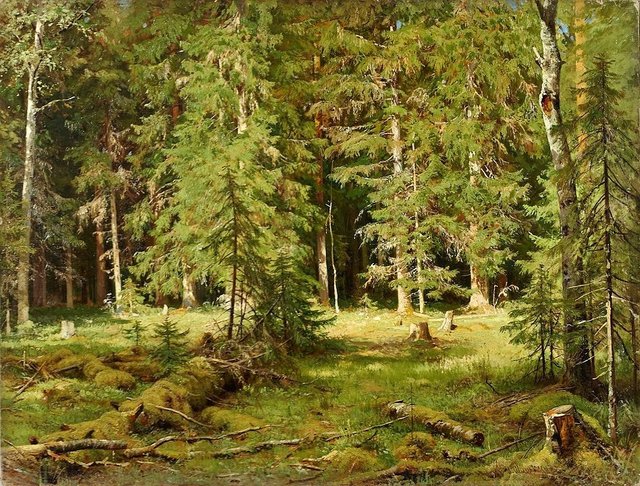

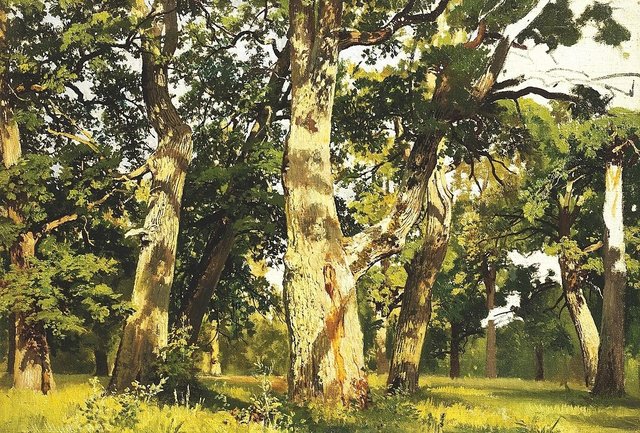

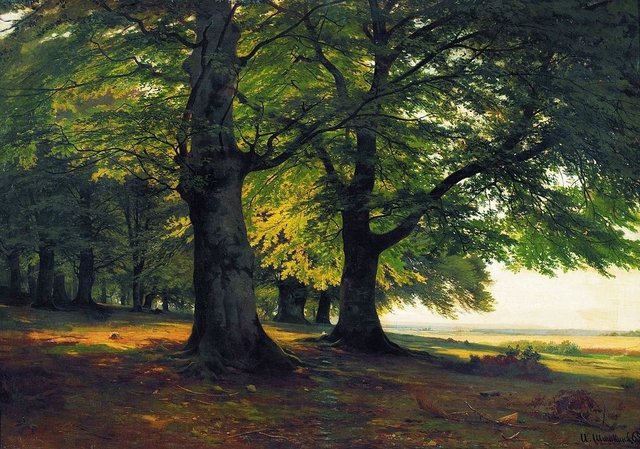

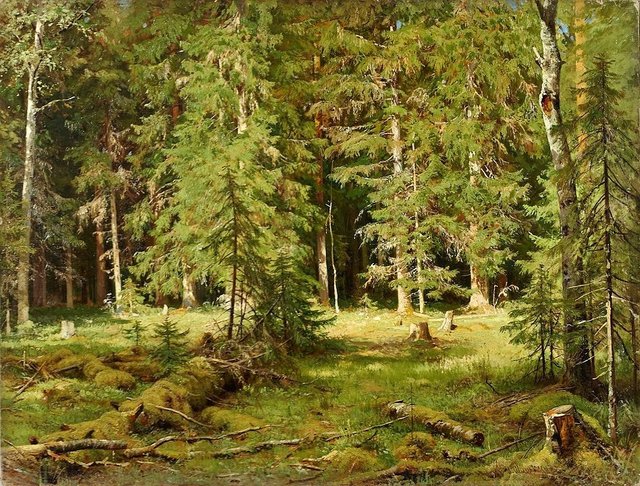

Летняя природа на картинах Ивана Шишкина

Дубы. Вечер, 1887 год, Государственная Третьяковская галерея  Тевтобургский лес, 1865 год, Государственный Русский музей  Сжатое поле. Полесский пейзаж, 1884 год, Национальный художественный музей Республики Беларусь  Дорожка в лесу, 1880 год, Государственный Русский музей  Рожь, 1878 год, Государственная Третьяковская галерея  Лесные дали, 1884 год, Государственная Третьяковская галерея  Лес, 1866 год, Екатеринбургский музей изобразительных искусств  Вид в окрестностях Дюссельдорфа, 1865 год, Государственный Русский музей  Сосновый бор, 1895 год, Дальневосточный художественный музей

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 1 раз(а) |

|

|

|

|

| Маевка |

13 сен 2023, 22:59 13 сен 2023, 22:59

|

Ну умная, ну умная - аж по горшкам дежурная!

Sюзер

» обо мне «

дневник

Сообщений: 21920

Регистрация: 13.02.13

г. Москва

есть

был

есть

Крестник, крестница

еще крестница

|

Иван Дженеев «Водные глубины. Омут», 1907 год Иван Дженеев «Водные глубины. Омут», 1907 год

На этой картине мы видим молодого мужчину в лодке, которого схватила за шею юная длинноволосая девушка. Он явно сопротивляется, отталкивая красавицу от себя, но похоже её чары гораздо сильнее. Давайте попробуем разобраться, что же здесь происходит. Картину написал художник Иван Дженеев, который любил создавать полотна на сказочные и мистические темы. Работа «Водные глубины. Омут» не стала исключением. Здесь мастер изобразил парня, ставшего жертвой русалок. Запоздалый рыбак отправился на промысел поздним вечером и заплыл в тёмный таинственный омут. Неожиданно к нему подплыли водные нимфы, которые стали завлекать чарующими песнями и сладкими речами. Мужчина, возможно, начал с ними разговор, чего делать ни в коем случаем было нельзя. Тогда одна из русалок и набросилась на него, пытаясь затянуть с собой в воду. Трудно сказать, что ожидает теперь героя картины, ведь русалки могли быть довольно опасными. Изначально в мифологии русалки рассматривались как духи леса и воды, аналоги греческих наяд и дриад. Однако позже стало считаться, что русалки — это утопленницы, которые расстались с жизнью из-за несчастной любви. Согласно преданиям, в лунную ночь они выходят из воды и ловят одинокого мужчину, которого затаскивают к себе в омут. Делают они это из мести за своё разбитое сердце. Вот что гласят поверья о русалках, собранные в 1861-1888 гг. А. Н. Минхом в Саратовской губернии: «В глубокую полночь, при лунном сиянии, всплывали на поверхность озера красивые нагие девы с распущенными длинными волосами и с хохотом плескались водою; но преимущественно показывались они в Русальское воскресенье, которое бывает в четверг после Троицына и Духова дней». Поэтому герой картины Дженеева находится довольно опасном положении. Русалка вот-вот утащит его в воду. Но может быть водные красавицы помилуют парня и отпустят его домой. https://vk.com/kartini_s_istorieiОтредактировано: Маевка в 24 сен 2023, 21:24

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 0 раз(а) |

|

|

|

|

| Маевка |

13 сен 2023, 23:12 13 сен 2023, 23:12

|

Ну умная, ну умная - аж по горшкам дежурная!

Sюзер

» обо мне «

дневник

Сообщений: 21920

Регистрация: 13.02.13

г. Москва

есть

был

есть

Крестник, крестница

еще крестница

|

Эмиль Фриан «Влюблённые. Идиллия на мосту», 1888 год Эмиль Фриан «Влюблённые. Идиллия на мосту», 1888 год

На картине художник изобразил молодую пару. Мужчина в центре, одетый в серое пальто, наклоняется вправо; он держит сигарету, его взгляд обращён на молодую женщину. Последняя, изображённая справа, в чёрном платье, кажется, слушает его, положив голову на руку. Их глаза, по-видимому, не встречаются. Задний план, намеренно написанный не в фокусе, почти в стиле импрессионизма, показывает слева реку и отражённое в ней небо, а справа — лесной или парковый пейзаж, деревья на котором варьируют от оранжево-красного до мягко-зелёного и синего по мере удаления. Картина изображает вид пешеходного моста в районе Гран-Мулен-де-Нанси на северо-западе Нанси. Фриан начинал с росписи заднего плана, а затем добавлял фигуры людей, причём каждая модель позировала отдельно. Картина «Влюблённые» была впервые представлена в Салоне Нанси в ноябре 1887 года, где имела большой успех. В следующем году полотно купил Музей изобразительного искусства Нанси. Оно находится в зале вместе с картиной Фриана «День Всех святых» и «Сладострастные» Виктора Пруве, чтобы проиллюстрировать мастерство художников школы Нанси в больших форматах и декоративной живописи. Работа особенно привлекает внимание посетителей. https://vk.com/kartini_s_istorieiОтредактировано: Маевка в 24 сен 2023, 21:24

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 0 раз(а) |

|

|

|

|

| Маевка |

13 сен 2023, 23:22 13 сен 2023, 23:22

|

Ну умная, ну умная - аж по горшкам дежурная!

Sюзер

» обо мне «

дневник

Сообщений: 21920

Регистрация: 13.02.13

г. Москва

есть

был

есть

Крестник, крестница

еще крестница

|

Гуго Мерле «Покинутые», 1872 год Гуго Мерле «Покинутые», 1872 год

На этой картине изображена женщина, сидящая на земле возле деревянной калитки. У неё на руках лежит младенец, который, вероятно, в настоящее время спит. Молодая мать растрёпана и расстроена, присмотревшись, можно увидеть слезу на её щеке. Как же драма произошла в жизни этой женщины? Попробуем разобраться. Картина называется «Покинутые», из чего следует, что мать с ребёнком брошены на произвол судьбы. Скорее всего, женщина стала жертвой соблазнения, после чего забеременела, однако отец малыша на захотел брать её в жёны. В 19 веке быть матерью-одиночкой считалось большим позором. Если молодой незамужней женщине, проживающей с родителями, вдруг случалось забеременеть , то её с позором выгоняли из дома, вынуждая перебираться в те места, где её никто не знал. Изгнанные вынуждены были скитаться по углам и каморкам, жить впроголодь, страдать от холода и болезней. Фактически молодые одинокие матери были обречены на медленную, мучительную и позорную смерть. Именно такая судьба, вероятно, и ожидает героиню картины Гуго Мерле «Покинутые». Чтобы усилить трагизм сюжета, художник изобразил на заднем плане свадьбу. Вероятно, женихом является именно отец ребёнка нашей героини. Он нашёл себе более выгодную партию, совершенно не задумываясь о том, что ждёт соблазнённую им когда-то женщину и их общего малыша. Теперь молодой матери придётся как-то выживать на улицах города. Она будет вынуждена либо попрошайничать, либо сдать ребёнка в приют, чтобы самой устроиться на работу. Шансов на счастливую и спокойную жизнь у этой женщины практически нет. Рождение ребенка ставило мать и дитя фактически на грань голодной смерти в условиях отверженности обществом. В отчаянии молодые матери отдавали своих новорождённых детей в работные дома, где их шансы на выживание были минимальны, совершали акты детоубийства или же обращались к людям, бравшим детей на воспитание. Но обычно эти люди на самом деле специализировались на медленном умерщвлении внебрачных детей, отданных под их опеку. Возможно, летом этой женщине ещё можно будет как-то прожить со своим малышом, но зимой она будет вынуждена принимать жестокие меры, чтобы выжить. Картина написано очень реалистично. Художнику удалось не только тщательно изобразить все детали, но и наполнить полотно эмоциональной чувствительностью. Чего только стоит хрустальная слеза на щеке несчастной и её растрёпанные волосы. Особое внимание художник уделил ребёнку, который похож на маленького ангелочка. Пока он беззаботно и уютно спит на руках своей мамы, не осознавая масштаба будущих страданий. Его светлая голова и пухлые розовые щёки, говорят о том, что пока малыш здоров и сыт, героине удаётся хорошо заботится о нём даже в тяжёлых условиях. В общем образе этой женщины есть некие отсылки к образу мадонны с младенцем. Да и в целом картина не создаёт удручающего впечатления. Будем надеяться, что кто-то поможет несчастной матери, и её жизнь сложится относительно благополучно. https://vk.com/kartini_s_istorieiОтредактировано: Маевка в 24 сен 2023, 21:25

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 1 раз(а) |

|

|

|

|

| Маевка |

14 сен 2023, 13:47 14 сен 2023, 13:47

|

Ну умная, ну умная - аж по горшкам дежурная!

Sюзер

» обо мне «

дневник

Сообщений: 21920

Регистрация: 13.02.13

г. Москва

есть

был

есть

Крестник, крестница

еще крестница

|

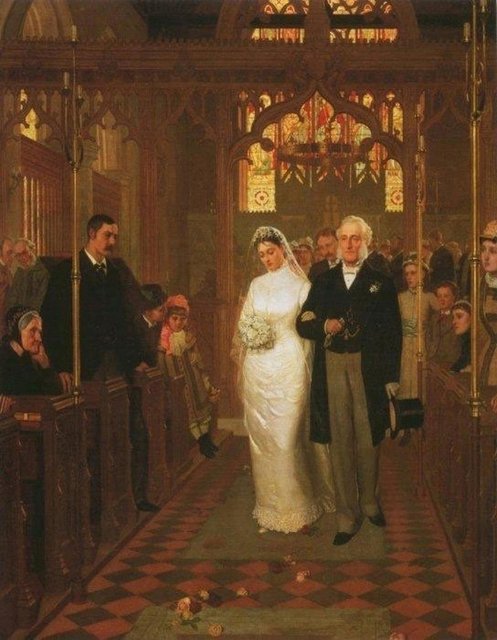

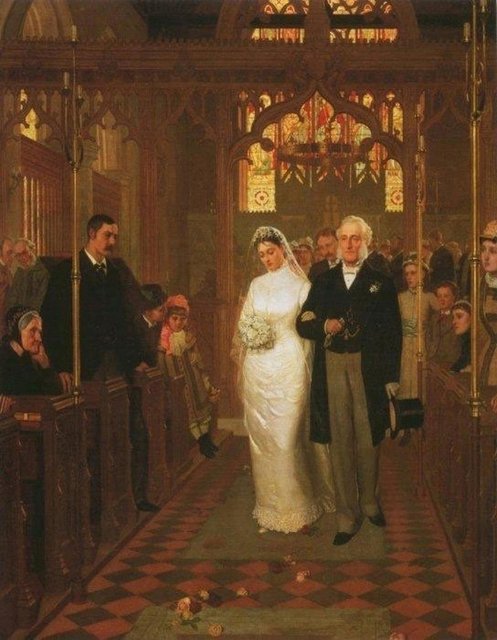

Эдмунд Блэр Лейтон «Пока смерть не разлучит нас», 1878 год Эдмунд Блэр Лейтон «Пока смерть не разлучит нас», 1878 год

На этой картине изображён свадебный обряд в просторной англиканской церкви. Жених с невестой только что обвенчались и идут по проходу, принимая поздравления от гостей. Вот только радости на лице новобрачных что-то не видно, да и у гостей тоже. Что же не так с этой свадьбой? Картина носит характерное название «Пока смерть не разлучит нас». Казалось бы, эти слова являются обычной клятвой молодожёнов, однако внимательно посмотрев на картину, можно увидеть в них некий подвох. Дело в том, что новоиспечённый супруг гораздо старше своей молодой избранницы — он буквально годится ей в отцы. Именно из-за этого и грустит невеста, ведь ей совсем не хочется выходить за старика. Вероятно, этот брак был заключён по расчёту, а его инициаторами были родители молодой красавицы, желавшие подобрать дочери выгодную партию. Интересным персонажем является усатый молодой человек, стоящий слева. Он явно недоволен этой свадьбой, но не может ничего изменить, поэтому просто грустно смотрит, находясь в своих мыслях. Скорее всего, этот молодой мужчина влюблён в красавицу-невесту, вот только его материальное положение и социальный статус сильно уступают достатку и положению пожилого соперника. Молодая красавица, скорее всего, отвечала взаимностью статному ухажёру, но её родители посчитали правильным выдать дочь замуж не по любви, а по расчёту. В итоге, под руку с юной и прекрасной невестой по церкви идёт седой старец, а не молодой мужчина. Если обратить внимание на гостей, то и там не найти счастливых лиц. Никто не спешит поздравлять новобрачных. Женщины с правой стороны сочувственно смотрят на несчастную невесту, понимая, как тяжело ей сейчас приходится. Усатый мужчина сзади (вероятно, шафер) идёт, понуро склонив голову, словно здесь не свадьба, а похороны. Все понимают, что произошло, но изменить ситуацию невозможно. Картину написал художник-прерафаэлит Эдмунд Лейтон, который был впечатлён полотном Василия Пукирева «Неравный брак», поэтому решил создать произведение со схожим сюжетом. Согласитесь, в этих двух полотнах очень много общего. Даже женихи внешне похожи, правда у Пукирева он слегка постарше. В общем, сюжет, стар как мир, не меняясь в разных странах и в разные времена. https://vk.com/kartini_s_istorieiОтредактировано: Маевка в 24 сен 2023, 21:25

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 0 раз(а) |

|

|

|

|

| Маевка |

14 сен 2023, 14:02 14 сен 2023, 14:02

|

Ну умная, ну умная - аж по горшкам дежурная!

Sюзер

» обо мне «

дневник

Сообщений: 21920

Регистрация: 13.02.13

г. Москва

есть

был

есть

Крестник, крестница

еще крестница

|

Илларион Прянишников «Порубка», 1874 год Илларион Прянишников «Порубка», 1874 год

На этой картине мы видим повозку, запряжённую одной лошадкой. Животное такое измученное и уставшее, что еле-еле передвигает ноги. Управляет подводой лесник, что можно понять по его меховому тулупу и ружью за спиной. А вот другой герой сюжета сидит связанный на бревне и грустно смотрит перед собой. Что же здесь произошло? Художник Илларион Пряшников любил писать картины в реалистичном стиле. Он старался достоверно изобразить тяжёлую крестьянскую жизнь и их нехитрый суровый быт. В этой работе мастер также решил не отступать от любимого жанра. На этом полотне он изобразил крестьян, которые пошли в лес за дровами, но были пойманы бдительным лесником. Мужичок в драном коричневом зипуне и его жена стали рубить деревья, конечно, не от хорошей жизни, а от большой нужды. Теперь они должны поплатиться за свой проступок. Лесник — подневольный человек. Охранять лес — это его работа, поэтому он не может пойти навстречу крестьянам и дать спокойно увезти бревно. Глядя на эту картину, невольно вспоминаешь рассказ Тургенева «Бирюк», в котором описывается местный лесник: «Вязанки хворосту не даст утащить; в какую бы ни было пору, хоть в самую полночь, нагрянет, как снег на голову, и ты не думай сопротивляться, — силен, дескать, и ловок как бес... И ничем его взять нельзя: ни вином, ни деньгами; ни на какую приманку не идет. Уж не раз добрые люди его сжить со свету собирались, да нет — не дается». Картина «Порубка» отличается естественной простотой и реалистичностью. Зрителю сразу понятно, что на дворе стоит ранняя осень, а лес весь мокрый после дождя. Состояние природы словно отвечает общему настрою сюжета: пейзаж хмурый, печальный и удручающий, как и лица главных героев картины. Трудно сказать, что теперь ожидает эту крестьянскую семью. Возможно, лесник сжалится над ними и отпустит, а может и захочет выслужиться перед барином — тогда порубщикам придётся туго. https://vk.com/kartini_s_istorieiОтредактировано: Маевка в 24 сен 2023, 21:25

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 0 раз(а) |

|

|

|

|

| Маевка |

14 сен 2023, 17:01 14 сен 2023, 17:01

|

Ну умная, ну умная - аж по горшкам дежурная!

Sюзер

» обо мне «

дневник

Сообщений: 21920

Регистрация: 13.02.13

г. Москва

есть

был

есть

Крестник, крестница

еще крестница

|

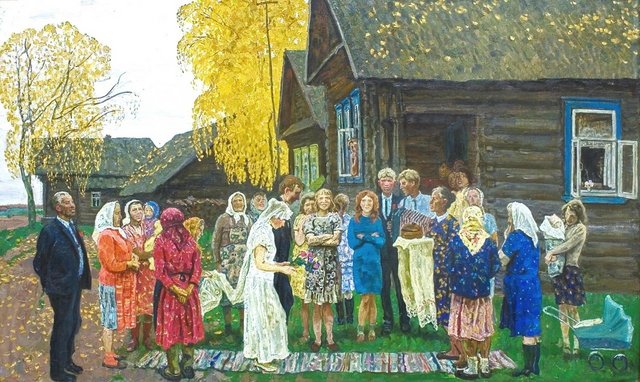

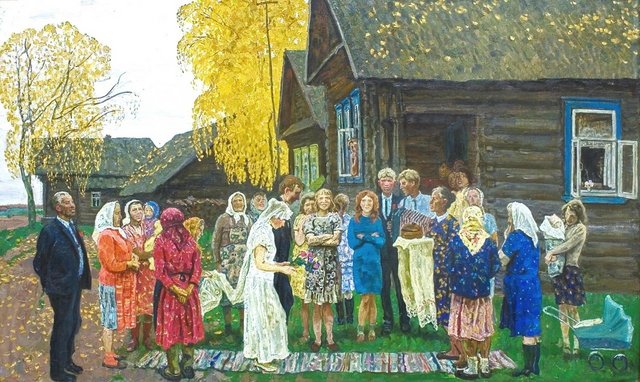

Сергей и Алексей Ткачёвы «Деревенская свадьба», 1989 год Сергей и Алексей Ткачёвы «Деревенская свадьба», 1989 год

На этой картине мы видим людей, который собрались возле деревенского дома. В центре изображены молодожены, а вокруг стоят их гости. С первого же взгляда на полотно становится понятно, что художник воплотил на холсте сельскую свадьбу. Картину написал не один мастер, а сразу двое — Сергей и Алексей Ткачёвы, которые чаще всего работали в паре. Художники выбирали для своих картин простые жизненные сюжеты, в которых им позировали реальные люди. Не обошла братьев стороной и тема сельских свадеб, которой они посвятили цикл своих творений. Картина «Деревенская свадьба» знакомит нас с традиционным обрядом, во время которого молодых встречают хлебом-солью. Молодые торжественно идут по домотканой дорожке, а родители жениха встречают их с караваем. Так свёкр и свекровь символично принимают молодую хозяйку в свою семью. За обрядом наблюдают родственники, друзья и немногочисленные соседи. Чаще всего на деревенских свадьбах гуляли всей гурьбой. В тёплое время года столы накрывали на улице, в холодное — дома. На два стула клали длинную доску — получались такие большие лавки, на которые могло поместиться много гостей. На этой картине очень интересно рассматривать детали, рассказывающие о быте того времени. Люди постарше одеты в традиционную деревенскую одежду, а молодые юноши и девушки нарядились по моде 80-х годов. Обряд с хлебом и солью заслуживает особого внимания. Он существует не одну сотню лет, но при этом не теряет своей актуальности и в наши дни. Раньше эта традиция была обязательной. Поскольку молодая жена всегда переезжала к мужу, обряд проводился возле его дома. Сейчас всё сильно изменилось, поэтому хлебосольный обряд перенесли в кафе и рестораны. Большой и красивый каравай считался символом плодородия и богатства, который должен был нести молодым процветание и счастливую жизнь. Каравай клали на рушник с орнаментом, который служил оберегом для новой семьи. Молодые отламывали по небольшому кусочку каравая, обмакивали их в соль и угощали друг друга, проявляя заботу. Братья Ткачёвы написали немало картин на тему деревенской жизни, о которой они знали не по наслышке. В детстве они росли в многодетной крестьянской семье: их мама занималась народным творчеством, ткала холстины, шила и вышивала костюмы, знала старинные песни и сказки. Произведения Ткачёвых отличаются гармоничностью, глубиной и искренностью. Художники очень умело воплощали свои мысли и чувства в художественные образы, которые трогают зрителя своей душевностью, любовью к родной земле и вековым традициям. https://vk.com/kartini_s_istorieiОтредактировано: Маевка в 24 сен 2023, 21:25

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 1 раз(а) |

|

|

|

|

| Маевка |

15 сен 2023, 07:19 15 сен 2023, 07:19

|

Ну умная, ну умная - аж по горшкам дежурная!

Sюзер

» обо мне «

дневник

Сообщений: 21920

Регистрация: 13.02.13

г. Москва

есть

был

есть

Крестник, крестница

еще крестница

|

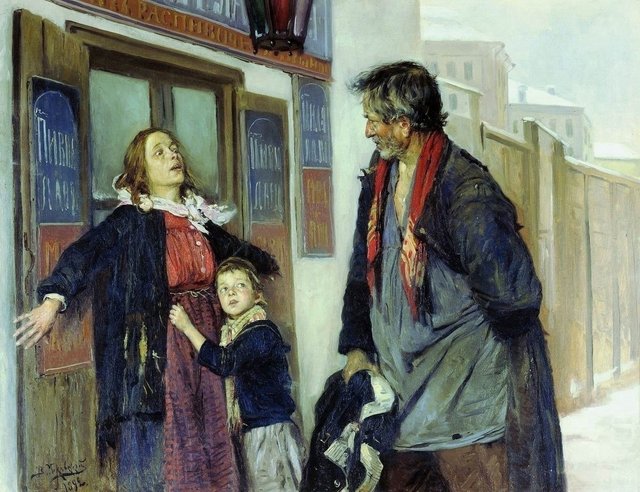

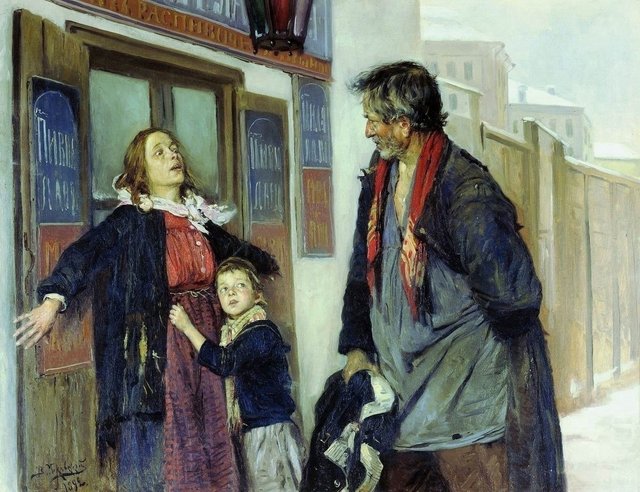

Владимир Маковский «Не пущу!» 1892 год Владимир Маковский «Не пущу!» 1892 год

На этой картине мы видим супружескую пару, которая явно находится в состоянии конфликта. Женщина перекрыла собой вход в помещение, не пуская туда мужчину. Маму обнимает испугавшийся сын. Обстановка на картине тревожная и напряжённая. Давайте попробуем разобраться, что же здесь происходит. Картину написал знаменитый художник Владимир Маковский, который любил изображать простые бытовые жизненные сцены безо всяких прикрас. Вот и на этом полотне мастер запечатлел эпизод, который можно было наблюдать во многих семьях как 100 лет назад, так и сегодня. Изображённый сюжет довольно банален и очень печален. Здесь мы видим, как жена всеми силами старается преградить своему мужу вход в кабак. Картина так и называется: «Не пущу!». В глазах несчастной женщины читается явный страх, однако она готова на всё, чтобы её супруг-алкоголик не пропил последнее, что есть в семье. Горе-пьяница с ненавистью смотрит на супругу, пытающуюся остановить его. Мужчина уже вынес из дома жалкие пожитки, которые держит в своей руке. Он уже сейчас готов пропить их. Особого внимания на картине заслуживает мальчик. К счастью, он пока не поддерживает отца и полностью находится на стороне мамы. При этом в глазах ребёнка теплится надежда на счастливый исход. Но пьяного тирана не останавливают даже грустные глаза сына. Примечательно, что мужчина завёл руку за спину. Может быть он надумал вытащить нож, чтобы безжалостно расчистить себе дорогу в кабак. Драматизм сюжета усиливается полным одиночеством пары: вокруг нет ни одной живой души и ни единого намёка на спасение. Так писал о русских пьяницах английский дипломат Д.Флетчер: «Несчастные работники и ремесленники часто тратят в кабаках все, что должны были бы принести своим женам и детям; часто можно видеть, как они пропивают даже одежду и остаются абсолютно голыми». Художник постарался создать сюжет максимально реалистичным. Своей картиной он показал трагическую женскую долю и безвыходность создавшейся ситуации. https://vk.com/kartini_s_istorieiОтредактировано: Маевка в 24 сен 2023, 21:26

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 0 раз(а) |

|

|

|

|

1 посетителей читают эту тему (1 гостей и 0 скрытых пользователей)

здесь находятся:

|

|

![]() Записки о живописи

Записки о живописи

13 сен 2023, 15:38

13 сен 2023, 15:38