Elleif, я не старообрядка....

Насчет выполнения молитв, так и мы выполняем утренние и вечерние, перед едой и после, но без земных поклонов.

У старообрядцев еще полунощница, часы, вечерня и прочее.... есть старинный устав для неграмотных и не могущих быть на Богослужении сколькими количествами молитв можно заменить полный Богослужебный ежедневный круг.

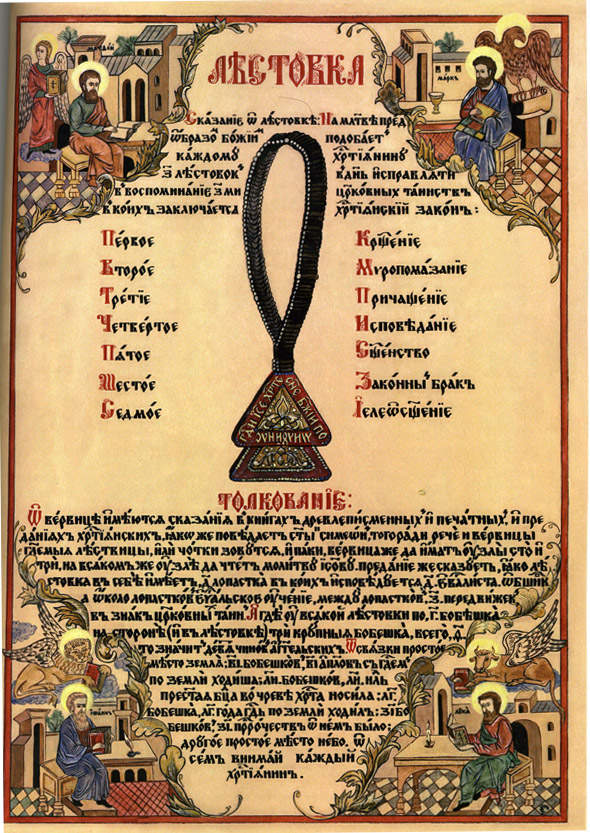

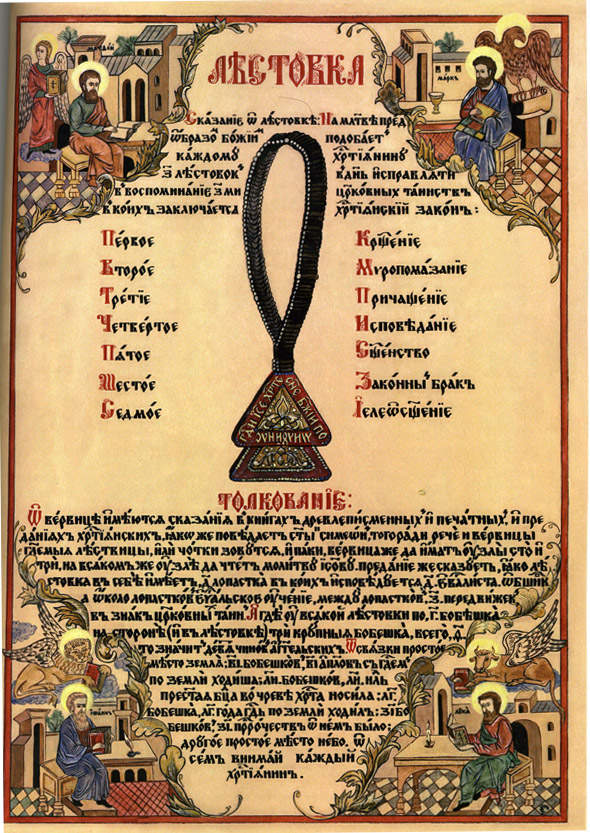

Для этого и использовали лестовку, для счета молитв.

Домашнее молитвенное правило

Для старообрядцев характерен религиозный максимализм и особенный ригоризм в исполнении ежедневного соборного (церковного) и домашнего (келейного) "молитвенного правила", что решающим образом влияет на структуирование их времени (на домашнюю молитву и посещение церковных служб уходит по несколько часов в день, практически, все свободное от работы время), а это, в свою очередь, содействует экстремальной минимизации социальных контактов, культурных и эстетических занятий и других способов рационального, но вместе с тем и благочестивого времяпрепровождения (отметим, что явление аскетического отрицания культуры в Православной Церкви, в том числе и в русской монашеской духовности [8], издавна квалифицировалось как соблазн, мешающий гармоничному развитию душевных, духовных и умственных сил). Старообрядцы обязаны не только посещать все церковные службы дневного богослужебного круга, особенно по воскресным и праздничным дням (за любую пропущенную воскресную или праздничную службу полагается класть дома множество (поясных) [9] поклонов – 700 поклонов за пропущенную Утреню и за Литургию, за Вечерню – 600, или читать Псалтырь (пять кафизм за Утреню, по двум кафизмам за Литургию и Вечерню), или творить молитву Исусову – полторы тысячи за пропущенную Утреню, 700 за Литургию, 600 за Вечерню) [10], но и строго придерживаться домашнего (т. наз. келейного) молитвенного правила.

Келейная молитва должна быть ежедневной и совершаться в строго установленное время, "отвергше вся житейская попечения". Согласно Уставу, она совершается вечером – за вечерню и за павечерницу, утром – за полунощницу, за утреню и за первый час и днем – за часы: 3-й, 6-й и 9-й, а также перед принятием пищи и после, перед началом и после окончания всякого дела, всей семьей (что считается очень важным) или одним человеком. При этом следует подчеркнуть, что домашнее молитвенное правило исполняется поклонами (по лестовке), кафизмами, 12-ю псалмами или по Уставу церковному (полный текст любой из этих служб приводится в молитвословах для домашнего употребления – см. Молитвенникъ 1988, Малый домашний устав 1997) – судя по возможности, усердию и состоянию здоровья каждого; однако, никто и никогда не смеет оставаться без регулярной келейной молитвы. Если у члена Старообрядческой Церкви нет возможности помолиться в установленое время, он должен помолиться, когда возможно и сколько возможно, придерживаясь исполнения Устава о церковной жизни.

Для совершения келейного молитвенного правила женщина непременно должна быть с покрытой головой (в платке). И мужчины, и женщины к домашней молитве должны приступать в "благоприличной" (желательно в особо предназначенной для молитвы) одежде, с лестовкой (однако, утром, вставая от сна, еще на постели, значит, без головного убора и лестовки, в одной ночной рубашке, следует перекреститься и произнести молитву Исусову). Перед началом молитвенного правила по возможности следует зажечь лампаду перед образами.

В начале каждой домашней службы и по окончании ее необходимо сотворить т. н. семипоклонный начал. Однако, если совершаются две или три службы кряду, в начале первой службы принято положить приходные поклоны, а в конце последней исходные.

Семипоклонный начал совершается так: три поясных или земных (в зависимости от дня) поклона с молитвой мытаря (Боже, милостив буди мне грешному; Создавыи мя Господи, и помилуй мя; Без числа согреших, Господи, помилуй и прости мя грешнаго), всегда земной поклон после молитвы Достойно есть..., после этого Слава Отцу и Сыну и Святому Духу (поклон), И ныне и присно и во веки веком, аминь [11] (поклон), Господи помилуй (дважды), Господи благослови (поклон) (последние три поклона, как и первые три, бывают земными или поясными, в зависимости от дня: поясные поклоны положено совершать по субботам, воскресеньям, в дни праздников, а также на протяжение всей Пятидесятницы и 12 дней после Рождества Христова). Завершается начал отпустом: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, Силою Честнаго и Животворящего Креста, и святаго Ангела моего хранителя, и всех ради святых, помилуй и спаси мя грешнаго, яко Благ и Человеколюбец и земным поклоном без крестного знамения.

Текст утреннего и вечернего старообрядческого молитвенного правила заметно отличается от соответствующих правил, помещенных в молитвословах РПЦ [12] (различия касаются выбора молитв, порядка их чтения, лексико-грамматических, орфографических и особенностей ударения в церковнославянском тексте, а также предписаний о поклонах). Молитвенное правило за павечерницу, 9-й, 1-й, 3-й и 6-й часы в православных молитвенниках (даже для иноческого келейного правила) отсутствуют, тогда как правило за полунощницу (причем только воскресную) помещается лишь в немногочисленных изданиях РПЦ (только в канонниках и часословах – последние предназначены лишь для соборной молитвы). Обязательной частью домашнего правила является Помянник стандартизованной структуры (поминаются живые и умершие члены Церкви, но и "отступившие от православныя веры и погибельными ересьми ослепленныя").

В случае смерти родственника или знакомого одноверца принято читать Канон за единоумершаго, в случае же преставления родственника или знакомого, который не принадлежал к старообрядческой Церкви, читают Канон преподобному Паисию Великому, "иже благодать имать от Бога избавляти от муки умерших без покаяния" (оба канона отсутствуют в молитвенниках РПЦ). Из акафистов, очень популярных среди членов РПЦ (в православных молитвенниках, канонниках и акафистниках содержится немало произведений данного жанра в честь различных Святых и праздников), старообрядцы за домашним молитвенным правилом читают, но не обязательно, лишь Акафисто [13] Пресвятой Богородице ("Взбранной Воеводе").

При домашней молитве принято кадить иконы. Каждение совершается при помощи специальной металлической кадильницы – кацеи в виде купола-"луковицы" с восьмиконечным крестом наверху и складной деревяной ручкой (кацея – реалия, характерная лишь для старообрядческой культуры). Молящийся (или глава семьи, если молятся вместе) становится напротив той иконы, которую он собирается кадить, читает соответствующую молитву, крестообразно проводит в воздухе кацеей и кланяется в пояс. После этого переходит к следующему образу.

Оданко, известны и другие способы каждения ручным кадилом: подносный, когда кацея устанавливается под образом, как бы подносится к нему, или каждение кружком (у некоторых старообрядцев бытует мнение, что крестообразно кадить иконы позволительно лишь священникам). Каждение икон при домашней молитве практикуется и среди членов РПЦ, причем применяются вся три вышеописанных способа каждения, только без поклонов. Кроме того, у православных принято кадить и дом, вещи в нем (особенно постель, окна, дверь), двор, ворота, с чтением установленной молитвы ("Да воскреснет Бог и расточатся врази Его..."); смысл каждения дома и двора – отгнание бесов и призывание благодатной помощи Божией.

Поведение за столом

И при начале трапезы, и при ее конце следует совершить соостветствующее молитвенное правило, ибо "стол, начинающийся и оканчивающийся молитвою, никогда не оскудеет" (Молитвенникъ 1988, 34). По приготовлении трапезы полагается правило, отличное по числу и составу входящих в него молитв от православного. Молитвы произносят стоя перед святыми иконами, и только потом занимают места за столом. Если обедают несколько человек, то, сев за стол, старший вслух говорит молитву Исусову, а присутствующие отвечают: Аминь. И потом говорят: Благословите покушать. Старший должен ответить: Бог благословит, после чего приступают к трапезе.

Если прилучится кому-либо войти в столовую во время трапезы, то он должен сказать: Ангел за трапезой, а сидящие за трапезой отвечают: Невидимо предстоит.

По окончании трапезы следует оградить себя крестным знамением и выйти из-за стола, а потом, встав перед иконами, сотворить семипоклонный начал и двенадцать поклонов с Исусовой молитвой. Потом, если трапеза произошла в гостях, обязательно следует помолиться о здравии и спасении "милующих и питающих" хозяев следующим образом: "Милостиве Господи, спаси и помилуй раб Своих, милующих и питающих нас (имя рек, поклон). Избави их от всякия скорби, гнева и нужды (поклон), от всякия болезни, душевныя и телесныя (поклон), и прости им всякое согрешение, вольное и невольное (поклон), и душам нашим полезная соствори (поклон)" и сделать еще три поклона с молитвой мытаря. Гость должен поблагодарить хозяев за трапезу и сказать: Спаси вас Христос и сохрани на многая лета! В некоторых местах имеется обычай: после молитвы о здравии и спасении хозяев поют три раза И сохрани их на многая лета, а после этого совершают три поклона с молитвой мытаря и благодарят за трапезу.

Общение в гостях

Придя в дом одноверца, старообрядец обязан остановиться у входа и сотворить молитву Иисусову вслух (Господи Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй мя грешного), чтобы находящиеся в дому услышали и ответили Аминь (отсюда выражение: Есть ли кому аминь отдать? в смысле: Дома ли хозяева?).

Войдя в дом, старообрядец сначала должен сотворить перед иконами молитву мытаря Боже, милостив буди мне грешному, сотворить поклон, затем произнести еще две короткие молитвы: Создавыи мя Господи, и помилуй мя (поклон) и Без числа согреших, Господи, помилуй и прости мя грешнаго (поклон). Потом гость обращается к хозяевам евангельскими словами: Мир дому сему, а они отвечают: С миром принимаем (или, реже: Милости просим). Затем уже можно начать беседу или сесть за стол.

Смысл данного коммуникативного правила – отдание почтения "домашней церкви", поклонение святым иконам, исповедание одной с хозяевами веры и призывание благословения Божия. Уходя из дому, также сначала надо произнести вышеприведенные молитвы с тремя поклонами, и затем уже попрощаться с остающимися в доме, выражая желание о всегдашнем пребывании с ними в мире и любви и воссылая славу Богу. Данные правила в общении с лицами, не принадлежащими к старообрядчеству, не применяются; ходить в гости к "новообрядцам" или светским людям без особой нужды не рекомендуется.

»

Дописано позжеДадим прежде всего статистические оценки старообрядчества, позовляющие осознать его масштаб как социального явления. В конце XVII – начале XVIII в. общее число староверов достигало нескольких сотен тысяч, если не миллиона человек. В середине XIX в. число старообрядцев достигало 8,5-9,3 млн. человек, т. е. 10% всего населения России или 1/6 тогдашнего православного ее населения. По отчету обер-прокурора Синода за 1894-1895 гг., общее число староверов достигало 13 млн. человек (Булгаков 1997, 147). Отметим, что весь трехсотлетний период с начала никоновской реформы (1652), за исключением последних лет перед революцией 1917 года, принадлежность человека к старообрядчеству была основанием для преследований (Смирнов 1971, 173-176; Булгаков 1997, 146-147), и поэтому достоверная статистика весьма скудна.

Следует учесть и тот факт, что государственная статистика отражала только учтенных официально, так называемых "записных" староверов, плативших за свое вероисповедание удвоенный оклад (налог), которых было значительно меньше, чем "незаписных", скрывавшихся. По оценкам некоторых современных старообрядческих авторов, число староверов в дореволюционной России составляло от четверти до трети великороссов (среди украинцев и белорусов старообрядчество распространения не имело) (Шахов 1998, 16). После революции была подрублена социальная база староверия, так как уничтожались целые классы, традиционно служившие его опорой: купечество и промышленники, кустари, мелкие предприниматели, казачество, крепкое крестьянство. О преследованиях даже отдаленных, затерянных в тайге старообрядческих поселений упоминается в "Aрхипелаге ГУЛАГ" А. И. Солженицына.

Достоверных статистических данных о численности старообрядцев в настоящее время тоже нет. Имеются главным образом данные о числе приходов и общин в рамках крупнейших церковных организаций старообрядцев, каковыми являются: (а) Русская Православная Старообрядческая Церковь (Белокриницкая иерархия), возглавляемая митрополитом Московским и всея Руси, которая насчитывает более 250 приходов в России, Украине, Белоруссии, Казахстане; (б) Древлеправославная Церковь ("беглопоповцы"), возглавляемая архиепископом Новозыбковским, Московским и всея Руси, имеется более 50 приходов в России, СНГ и в Румынии; (в) Древлеправославная Поморская церковь ("брачные беспоповцы"), имеются самостоятельные структуры в России (Российский Совет ДПЦ, более 100 приходов), Литве, Латвии и (г) Христиане древлеправославно-кафолического вероисповедания и благочестия старопоморского федосеевского согласия ("федосеевцы"), центром которых считается Московская Преображенская община, не имеют единой организации, связывающей отдельные церковные общины (Вургафт – Ушаков 1996, 244; Шахов 1998, 43).

Старообрядческие общины имеются в Румынии (в том числе автокефальная митрополия белокриницкой иерархии), в Польше, в странах Северной и Южной Америки и других [7]. В последние годы возрождается деятельность старообрядцев по изданию религиозной литературы, по богословскому образованию церковнослужителей и мирян, создаются воскресные школы для детей.

В рамках старообрядчества возникли и развивались очень отличные друг от друга доктрины. Это прежде всего было консервативное поповщинское "подлинно старообрядческое движение", первыми вождями которого были старые "боголюбцы", члены Кружка ревнителей благочестия – юрьевский протопоп Аввакум Петрович Кондратьев, Иван Неронов, костромской протопоп Даниил и др., оставшиеся и после раскола в Церкви верными основным канонам и догматам Православия. Затем наиболее важным из этих течений являлось отличное от традиционного Православия, эсхатологическое, с некоторым дуалистическим привкусом беспоповство, в рамках которого впоследствии определились многие менее значительные течения – от экзальтированных и мистических учений (филипповцы, самосожигатели), до, скажем, весьма безразличной к духовным и обрядовым проблемам, почти что грешившей агностицизмом и нигилизмом нетовщины (ср. Зеньковский 1995, 486). Поэтому и оценки старообрядчества в богословской и церковно-исторической литературе неодинаковы, но большинство исследователей подчеркивает лишь каноническую его отделенность от полноты Православной Церкви (именно на этой почве возникает в начале XIX в. единоверие, задуманное наподобие римско-католической унии: при сохранении старого богослужебного чина и древних обычаев единоверцы обязываются принимать священство от Московского Патриархата, находясь в его юрисдикции, и поминать за литургией Патриарха Московского и всея Руси).

Как феномен культурологический, старообрядчество привлекало внимание многих религиозных философов, историков, писателей, публицистов. Для И. В. Киреевского старообрядчество есть не что иное, как явление духовного упадка, уклонения в формализм, утраты духовного единства российского общества (Киреевский 1861, 278-279). А. С. Хомяков считал, что причиной старообрядческого раскола явилась чрезмерная привязанность русского человека к церковному обряду (Шахов 1998, 177). Ту же мысль развивает и С. М. Соловьев, утверждая, что отсутствие просвещения, не дававшее возможности различать "существенное" от "несущественного", изменения обряда от "изменения религии", даже "измены отеческой вере", соединившись с психологией, не приемлющей никаких перемен в устоявшемся укладе и с апокалипсическими ожиданиями, составили причину возникновения старообрядческого движения (Соловьев 1991, 103). Для В. О. Ключевского феномен старообрядчества "есть явление народной психологии – и только", с тремя составляющими элементами: превращение Православия на Руси в национальную монополию, т. е. своего рода "национализация" вселенской Церкви, косность и робость богословской мысли, не умевшей усвоить духа нового чуждого знания и испугавшегося его, как нечистого латинского наваждения ("латинобоязнь") и инерция религиозного чувства, не умевшего отрешиться от привычных способов и форм своего возбуждения и проявления ("языческая обрядность") (Ключевский 1988, 293).

Совсем иное видение староверия у В. В. Розанова. По его мнению, староверие ощущает древнюю Церковь как совершенно живую, единственно истинную реальность и стремится к целостному воспроизведению этой реальности (Розанов 1990, 53-54). Некоторые публицисты видели в старообрядчестве "самое выдающееся, самое яркое явление умственной и нравственной жизни нашего народа", считая, что "в раскол идут люди, наиболее одаренные духовными талантами, наиболее способные и даровитые" (обзор идеализаторских взглядов на старообрядчество в дореволюционной публицистике см. Смирнов 1971, 242-243).

Исследователи старообрядчества единодушно признают, что уровень грамотности и религиозной образованности в среде староверческого населения был несравненно выше, чем в той части простого народа, что принадлежала к Синодальной Церкви. В старообрядческой среде, даже в отдаленных глухих деревнях неграмотных почти что не было, даже среди женщин. Религиозные убеждения отличались осознанностью и глубиной. Н. И. Костомаров об этом писал: "Русский мужик в расколе (т. е. в старообрядчестве – К. К.) получал своего рода образование, выработал своего рода культуру, охотнее учился грамоте; кругозор его расширялся настолько, насколько этому могло содействовать чтение Священного Писания и разных церковных сочинений... Как ни нелепы могут казаться нам споры о сугубой аллилуиа или о восьмиконечном кресте, но они изощряли способность русского простолюдина: он мыслил, достигал того, что мог обобщать понятия" (Костомаров 1905, 231).

Никто не станет отрицать факта, что до наших дней старообрядчество сохранило древнее знаменное пение, искусство иконописания и книгописания. В то же время, среди старообрядцев, строго придерживающихся православной догматики, каноники, аскетики, христианской этики, древнего богослужебного устава ("поповцев"), практически не сохранилось никаких народных суеверий, пережитков язычества. Старообрядческие духовные стихи, одни из которых посвящены событиям древней и новой церковной истории, тогда как другие в поэтической форме отражают мировоззренческие проблемы бытия человека, его отношений к Богу и к миру, навсегда вошли в золотой фонд русского народного творчества. Исследователями единодушно отмечается и факт, что в домашнем быту старообрядцев и на совместных богослужениях царит образцовый порядок.

![]() Православная старообрядческая церковь, Старообрядцы - отзовитесь!

Православная старообрядческая церковь, Старообрядцы - отзовитесь!

20 июн 2009, 12:50

20 июн 2009, 12:50