Каскадный ·

[ Стандарт ] ·

Линейный+

Любопытные факты и места, любые Любопытные факты и места, любые

| Маевка |

5 сен 2023, 14:41 5 сен 2023, 14:41

|

Ну умная, ну умная - аж по горшкам дежурная!

Sюзер

» обо мне «

дневник

Сообщений: 21920

Регистрация: 13.02.13

г. Москва

есть

был

есть

Крестник, крестница

еще крестница

|

Аральское море (Aral Sea) Аральское море (Aral Sea)Аральское море — бессточное солёное озеро-море в Средней Азии, на границе Казахстана и Узбекистана. До середины XX века было четвёртым по площади в мире, занимая около 68 тыс. км²; его длина составляла 426 км, ширина — 284 км, наибольшая глубина — 68 м; но с 1960-х стало мелеть ускоряющимися темпами из-за забора воды из основных питающих рек Амударья и Сырдарья с целью орошения. В 1989 году озеро распалось на два изолированных водоёма — Северное (Малое) и Южное (Большое) Аральское море. На 2003 год площадь поверхности Аральского моря составляет около четверти первоначальной, а объём воды — около 10 %. В 2014 году восточная часть Южного (Большого) Аральского моря полностью высохла, достигнув в тот год исторического минимума площади всего моря в 7297 км². Временно разлившись весной 2015 года (до 10780 км² всего моря), к осени 2015 года его водная поверхность вновь уменьшилась до 8303 км². В историческую эпоху происходили существенные колебания уровня Аральского моря. Так, на отступившем дне были обнаружены остатки деревьев, росших на этом месте. Тем не менее, с начала систематических наблюдений в XIX веке уровень Арала практически не менялся. В 1930-е началось масштабное строительство оросительных каналов, которое особенно интенсифицировалось в начале 1960-х. С 1960 по 1990 площадь орошаемых земель в Центральной Азии увеличилась с 4,5 млн. до 7 млн. га. Требования на воду в народном хозяйстве возросли с 60 по 120 км³ в год, из которых 90 % приходится на орошение. Начиная с 1961, уровень моря понижался с возрастающей скоростью от 20 до 80—90 см/год. Климат в районе Аральского моря (над бывшей акваторией и в радиусе 50-100 км от неё) стал более континентальным и засушливым, зимы стали более холодными (на 1-3 градуса). На месте дна отступившего моря образовалась песчано-соляная пустыня; при сильных ветрах (которые наблюдаются в данном регионе в течение 30-50 дней в год) над высохшим дном развиваются интенсивные пыльные бури, шлейф пыли достигает в длину 200—300 км, и, в зависимости от направления ветра, достигает таких городов, как Кзыл-Орда, Байконур, Челкар, Нукус и т. д., проявляясь в виде мглы белёсого цвета, ухудшающей прозрачность воздуха (дальность видимости). Поскольку солевые отложения на высохшем дне содержат большие количества химудобрений и ядохимикатов (использовавшихся в сельском хозяйстве и смывавшихся с полей в реки и далее попадавших в море), вдыхание такого воздуха может негативно сказываться на здоровье людей и животных данных регионов. В результате обмеления резко выросла солёность Арала, что вызвало вымирание многих видов флоры и фауны, приспособленных к меньшей солёности. Море потеряло рыбохозяйственное значение. Порты Аральск, Муйнак и Казахдарья утратили значение и были закрыты. Большинство специалистов не видят путей по восстановлению уровня всего моря, кроме советского проекта по повороту сибирских рек. В 2005 Казахстан построил Кокаральскую плотину, отгородившую Малое море от Большого. Благодаря этому воды Сырдарьи скапливаются в Малом море, уровень здесь вырос, солёность уменьшилась. В Каракалпакстане улучшением экологической обстановки для населения прибережных районов Аральского моря много занимался Чаржоу Абдиров — академик, Вице-президент Академии наук Республики Узбекистан. С 1994, помимо медицинских исследований и организации медицинских мероприятий, будучи депутатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан, он возглавлял Комитет по вопросам окружающей среды и охраны природы, принимал активное участие в подготовке законодательных актов по вопросам экологии и решении проблем населения этого региона. Тем не менее, с узбекской стороны процесс усыхания моря наиболее активен (воды Амударьи не доходят до моря).

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 1 раз(а) |

|

|

|

|

| Маевка |

5 сен 2023, 15:16 5 сен 2023, 15:16

|

Ну умная, ну умная - аж по горшкам дежурная!

Sюзер

» обо мне «

дневник

Сообщений: 21920

Регистрация: 13.02.13

г. Москва

есть

был

есть

Крестник, крестница

еще крестница

|

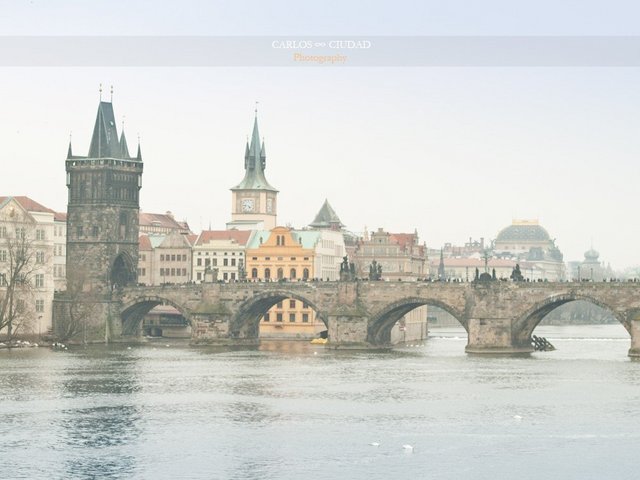

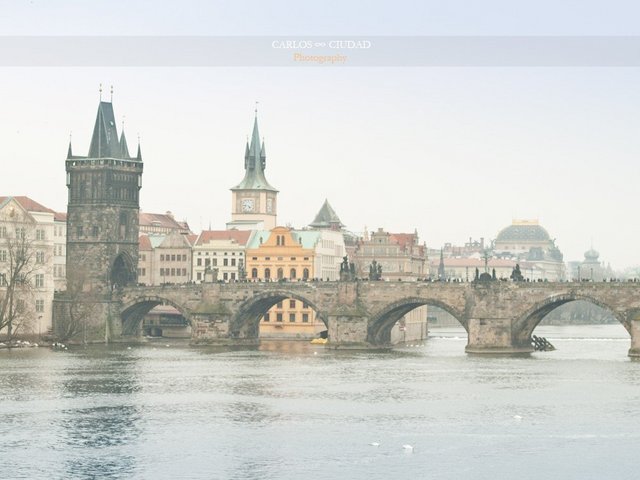

Карлов мост (Karlův most) Карлов мост (Karlův most)Карлов мост на реке Влтаве расположен в исторической части Праги: он соединяет Старе-Место и Малу-Страну – средневековые районы чешской столицы. Мощное полукилометровое сооружение с тяжелыми арками и бронзовыми статуями католических святых всегда заполнено туристами. Здесь можно загадать желание, купить сувениры у местных художников и полюбоваться видами реки и прибрежных кварталов со смотровых площадок на мостовых башнях. Во второй половине XII века итальянские мастера построили на Влтаве мост Юдифи, названный так в честь жены короля Владислава I. Прочное многоарочное сооружение из эффектного красного песчаника простояло до 1342 года, пока не было разрушено мощным наводнением. Восстанавливать его не стали, лишь соединили уцелевшие арки деревянными мостками для пешеходов до окончания строительства нового моста. Напуганный силой стихии Карл IV, взошедший на престол через несколько лет после катастрофы, заказал придворному астрологу Бен Бецалелю составить гороскоп строительных работ, чтобы следующий мост не постигла та же участь. В результате предсказаний первый камень будущего Карлова моста заложили только в 1357 году, в наиболее благоприятные, согласно предсказанию, сроки. Полностью открыт для всадников и пешеходов новый мост, названный в честь Карла IV, был в начале XV века. Конструкция состоит из 16 тяжелых арок, сложенных из природного камня. Для облицовки был выбран светлый песчаник – месторождение красного камня к началу строительства уже истощилось. На восточном берегу Влтавы у начала моста, у самой воды стоит готическая Староместская башня. Западные, непарные Малостранские башни, расположены на первый взгляд странно, далеко от берега Влтавы, среди старинных домов. На самом деле то, что кажется западным берегом, – это остров Кампа, отделенный от Малой Страны узеньким рукавом Влтавы – речкой Чертовкой. Там, где заканчивается остров, и стоят Малостранские башни. Самая эффектная башня – Староместская, построенная в конце XIV века на восточном берегу Влтавы. Над ее аркой размещены гербы с орлом и львом рядом с фигурой Святого Вита. Первоначально римский мученик, сваренный в кипящем масле в IV веке, не имел к Чехии никакого отношения, но в X веке часть его мощей презентовали правителю страны. С тех пор он стал главным святым Чехии. Справа от святого – портрет Карла IV, начавшего строительство моста, слева – Вацлава IV, виновника появления у католиков нового святого – Яна Непомуцкого. Ниже в ряд выстроены гербы земель, вошедших к XIV веку в состав Чехии. Башню реставрировали 150 лет назад, добавив маленькие угловые башенки наверху, и сегодня это отличная смотровая площадка. Билеты на нее стоимостью в 90 крон продаются прямо в здании. Малостранские башни строили не одновременно. Низкая, самая древняя, появилась еще при мосте Юдифи, в XII веке. Вторую, 40-метровую, построили в середине XV века на месте существовавшей до нее романской конструкции. Стилистически она напоминает Староместскую, хотя лишена ее торжественного декора. В ней тоже открыта смотровая площадка, а в нижней части здания расположено туристическое бюро, где можно получить бесплатную карту Праги. Декорировать строгий Карлов мост начали на рубеже XVII-XVIII вв., когда по обеим его сторонам установили несколько барочных статуй почитаемых чехами католических святых. Авторы первых работ – немецкий скульптор Раухмиллер и местное семейство Брокоф. Всего на мосту располагается 30 отдельных фигур и скульптурных групп. Самая почитаемая статуя – изображение великомученика Яна Непомуцкого. Он пошел против воли короля Вацлава IV, отказавшись открыть тайну исповеди монаршей супруги, и был сброшен прямо с Карлова моста в воды Влтавы. С тех пор канонизированный святой считается покровителем всех, кто связан с пресной водой: владельцев судов и речных мельниц, рыбаков. Несколько мельниц сохранилось на реке Чертовке и просматривается с Карлова моста. По иронии судьбы скульптурный портрет короля-садиста размещен здесь же, на фасаде Староместской башни. Одна из добрых туристических традиций – прикоснуться к постаменту статуи Яна Непомуцкого на северной стороне Карлова моста, загадывая желание. Узнать позеленевшую от времени бронзовую фигуру можно по нимбу со звездами, гигантскому золотому перу и большому распятию в руках. Актуальная для православия скульптурная группа – даровавшие славянам собственную письменность Кирилл и Мефодий, к чьим стопам припадают миниатюрные человеческие фигуры.

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 0 раз(а) |

|

|

|

|

| Fossya |

6 сен 2023, 16:49 6 сен 2023, 16:49

|

*

редактор

» обо мне «

дневник

Сообщений: 49137

Регистрация: 1.10.04

Москва

Ульяна 18.03.00

Fossya Fossya

|

Эту кожаную обувь носил ребёнок, работавший в шахте более 2000 лет назад. Обувь нашли археологи Немецкого музея горного дела в Бохуме. Сохранность изделия отличная: присутствует даже фрагмент льняных шнурков, поэтому можно узнать, как эта обувь шнуровалась. Размер примерно соответствует современному тридцатому, так что носить её должен был ребенок 7-8 лет. Судя по всему, обувь изготовлена во II веке до нашей эры. Находка сделана в древней шахте в Дюрнберге, в которой в течение многих столетий велась добыча каменной соли. Этот памятник археологи изучают с 2001 года. Установлено, что древние шахтёры трудились здесь уже в V веке до н.э. Работы в шахте внезапно прекратились в III веке н.э., вероятно, после некоего катастрофического события, но возобновились в средние века. Благодаря консервирующему действию соли под землей сохранилось множество вещей из органики: красочный текстиль, кожаные и меховые остатки одежды, деревянные изделия. Исследуя находки, специалисты узнают о сезонности работ, составе рабочих бригад и даже о состоянии здоровья шахтёров. Например, исследования сохранившихся экскрементов показывают, что рабочие страдали от кишечных паразитов. Согласно расчетам, в период расцвета добычи соли в Дюрнберге действовало по меньшей мере пять соляных шахт, в каждой из которых работало 30–60 горняков. Рядом с сохранившейся туфлей найдены другие органические остатки: фрагмент деревянной лопаты и кусок меха со шнуровкой – вероятно, часть капюшона. Обувь здесь находили и раньше, но детская туфелька обнаружена впервые, и это – яркое свидетельство использования детского труда под землёй. Чем занимался ребенок в шахте? Как ему жилось? Найдут ли археологи ответ?

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 0 раз(а) |

|

|

|

|

| Fossya |

6 сен 2023, 21:15 6 сен 2023, 21:15

|

*

редактор

» обо мне «

дневник

Сообщений: 49137

Регистрация: 1.10.04

Москва

Ульяна 18.03.00

Fossya Fossya

|

Абсолютный рекорд Гиннесса по деторождению принадлежит русской крестьянке, жившей еще 200 лет назад. Жена Федора Васильева за 27 родов произвела на свет 69 детей. Шестнадцать раз она родила двойняшек, семь раз - тройняшек и четыре раза по четверо детей.

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 0 раз(а) |

|

|

|

|

| Fossya |

7 сен 2023, 21:24 7 сен 2023, 21:24

|

*

редактор

» обо мне «

дневник

Сообщений: 49137

Регистрация: 1.10.04

Москва

Ульяна 18.03.00

Fossya Fossya

|

Из всех древних цивилизаций культура индейцев майя остается самой интересной и загадочной. Многое из наследия древнего народа скрыто непроходимыми джунглями и природа неохотно подпускает людей к этим тайнам. Каменная дорога, протяженностью 100 километров — это одно из наиболее впечатляющих сооружений, дошедших до наших дней. «Великая белая дорога» майя, протяженностью около 100 км, была обнаружена только в 30-е годы 20 столетия и то случайно. Людям в густой чаще леса часто попадались участки, мощеные тщательно отесанными камнями, но никто не мог себе даже представить, что разбросанные на десятки километров площадки — это часть одной древней дороги. Дорогу майя считают чудом как археологи, так и инженеры. На всем своем протяжении она имеет ширину 8 метров и изготовлена из каменных глыб известняка разного размера. Во времена майя дорога была покрыта штукатуркой, которая, как предполагают исследователи, светилась в темноте благодаря особым минеральным добавкам.

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 0 раз(а) |

|

|

|

|

| Маевка |

7 сен 2023, 21:25 7 сен 2023, 21:25

|

Ну умная, ну умная - аж по горшкам дежурная!

Sюзер

» обо мне «

дневник

Сообщений: 21920

Регистрация: 13.02.13

г. Москва

есть

был

есть

Крестник, крестница

еще крестница

|

Озеро Рица (Lake Ritsa) Озеро Рица (Lake Ritsa)Рица — горное озеро ледниково-тектонического происхождения на Западном Кавказе, в Гудаутском районе Абхазии. Озеро Рица – самое популярное среди туристов место отдыха, одно из чудес природы Абхазии. Оно расположено на высоте около 950 метров над уровнем моря и окружено со всех сторон горами, поросшими густыми лесами. Местные охотники и пастухи знали о существовании озера давно, но впервые оно было нанесено на карту неизвестным автором в 1865 году. В 1895 году с вершины хребта Ацетук его увидел и описал известный русский ботаник, географ и путешественник Николай Альбов. Первое научное исследование озера Рица осуществили члены научной экспедиции «Крымско-Кавказского горного клуба», которой руководила Евгения Морозова-Попова. В 1929 году экспедиция Наркомздрава Абхазии добралась до озера, а в 1930 году оно впервые появилось в путеводителе «Абхазские Альпы», составленном С. Анисимовым. С этого момента озеро Рица стало туристическим объектом. Более 1000 лет назад часть горы Пшечишха в результате смещения земной коры обрушилась в долину реки Лашипсе. Не имея более возможности вытечь, вода реки стала накапливаться в образовавшейся глубокой котловине и со временем превратилась в это удивительное по красоте озеро протяженностью почти 2000 метров. Длина озера – 1704 м, ширина достигает 447 м. Глубина составляет 150 метров, но, несмотря на это, вода Рицы сравнительно теплая, и летом достигает температуры +17...+20 градусов Цельсия. Вода в Рице настолько чистая, что хорошо просматривается до глубины 8-10 метров. А вот цвет воды меняется в зависимости от времени года. Дело в том, что вода Рицы, в отличие от воды в Голубом озере, «живая». Здесь водится рыба – ручьевая форель, хорошо произрастают микроскопические водоросли – фито-планктон. Кроме того, в озеро впадают две реки – Лашипсе и Юпшара. Прозрачность воды этих рек различается, что приводит к различию в цвете воды самого озера. Весной и летом поверхность озера зеленовато-желтая, а вот осенью и зимой – холодного насыщенного синего цвета. Большая водная площадь озера создает повышенную влажность как непосредственно на территории Рицы, так и в близлежащих окрестностях. Можно сказать, что озеро Рица формирует свой собственный микроклимат. Здесь царствуют ветры, дующие из ущелья Юпшара в ущелье Лашипсе. В особенно ненастный день над водной гладью озера можно наблюдать удивительное явление – грозовые тучи на большой скорости проплывающие прямо над водным зеркалом, едва не касаясь поверхности. Озеро Рица с трех сторон охраняют неприступные стражи – высокие лесистые горы с заснеженными вершинами, похожими на белоснежные шапки, укрывающие «головы» гордых красавцев от сильных ветров. Три эти горные массива – Пшегишха высотой 2222 м над уровнем моря, Арихуа (Рихва) – 2700 м над уровнем моря, и Ацетук (вершина – Агапста) – 3261 м над уровнем моря. Эти высоченные горы издревле были героями национальных легенд о происхождении озера. Местные охотники давно знали о существовании большого озера высоко в горах, но открыто и нанесено на карту оно было лишь в 1865 г. А до этого момента местные жители складывали поэтические легенды о загадочном озере, скрытом от посторонних глаз тремя надежными стражами – высокими горами. Легенда о красавице Рице и трех ее братьях Пшегихше, Агепсте и Ацетуке

Когда-то на этом месте была долина и по ней текла река. На сказочных пастбищах вдоль берегов пасла стадо девушка-красавица по имени Рица, единственная сестра трех братьев — Агепсты, Ацетука и Пшегишхи. Днем братья охотились, вечерами собирались у домашнего очага. Рица готовила ужин, братья, любуясь ею, пели. Ушли как-то братья на охоту в дальние горы. Прошел день, второй, они все не возвращались. Рица, скучая по ним, все глядела на дорогу и пела своим чарующим голосом. Услышали ее голос два лесных разбойника Гега и Юпшара. Увидев красавицу, они решили ее похитить. Юпшара схватил ее и поскакал на своем коне по долине. Крики о помощи услышали братья. Они помчались вдогонку. Пшегишха метнул в разбойников богатырский меч, но промахнулся. Меч упал и перекрыл реку. Вода стремительно стала заливать долину и через мгновенье превратила ее в озеро. Подоспевшая помощь окрылила Рицу, и она из последних сил вырвалась из цепких рук разбойников, но, не удержавшись на ногах, упала в бурлящее озеро. Как ни старались братья, но спасти сестру не удалось. Рица осталась под водой. Тогда Пшегишха схватил Юпшару и швырнул его в озеро. Но воды Рицы не приняли злодея, бурный поток понес его в море. За ним побежал Гега, но не смог спасти друга. Тогда и он присоединился к нему. А братья от страшного горя окаменели и превратились в высокие горы. Стоят они и поныне над озером, охраняя покой Рицы. Легенда о гостеприимной старушке

Давным-давно в долине реки Лашипсе жило одно абхазское племя. Люди этого племени жили просто, занимались сельским хозяйством, ходили на охоту и выращивали скот. Но более всего славились они на всю Абхазию своим небывалым гостеприимством. Прознал об этом дьявол и решил поселиться в этом маленьком горном селении, чтобы сеять вражду и чинить беспорядки в сердцах горцев. Тогда спустился с неба пророк под видом обыкновенного путника. Прошел по всему селу, но никто так и не позвал его в дом. И лишь одна бедная старушка радушно приняла его. Но нечем было угостить путника старухе – одни лишь камни были в доме. Она варила эти камни, чтобы хоть как-то успокоить голодных своих внуков. Увидев это, пророк попросил вынуть камни из котла и превратил их в галушки. Покидая гостеприимный дом, пророк приказал старухе: «Спать сегодня не ложись. Как услышишь ночью шум реки, раскаты грома и ужасающий грохот, выводи детей на ту узенькую освещенную тропинку. Иди по ней и никуда не сворачивай. Тогда тропинка приведет вас в место, где вы сможете спастись и поселиться». Старуха сделала все, как сказал пророк. А наутро пошла она посмотреть, что стало с ее селом. Пришла старуха к ущелью реки и увидела, что села-то нет больше. А на месте его теперь сверкает красивое синее озеро. Вскричала старуха в ужасе «Рыцха!» – что в переводе с абхазского означает «жалкие, несчастные». Взяла старуха внуков и спустилась с ними к берегу моря, где они и поселились. А в память о несчастных людях утонувшего поселка, научила она внуков своих гостеприимству и радушию, взаимному уважению и трудолюбию. Как известно, все красивое всегда поражает массу легенд и загадок. Рица с ее неописуемыми пейзажами не стала исключением. Первым увидел и описал это высокогорное чудо известный русский ботаник Николай Альбов. Он поднялся на вершину горы Ацетук, откуда открывается необыкновенный вид на все озеро и близлежащие окрестности. Описанная Альбовым картина настолько заинтересовала ученых и географов, что было решено снарядить экспедицию для изучения озера и окружающих гор. В 1929-1930 гг. одна за другой к озеру поднимались сначала экспедиция «Крымско-Кавказского горного клуба», под руководством известной путешественницы и ученого Евгении Морозовой-Поповой, а затем экспедиция Наркомздрава Абхазии. По результатам проведенных исследований озеро было включено в путеводитель С. Анисимова под названием «Абхазские Альпы». С тех самых пор Рица стала одним из наиболее часто посещаемых природных объектов в Абхазии. Под впечатлением от увиденного великолепия самого озера и окружающих его гор, рек и водопадов, были созданы сотни песен и стихов, написаны десятки картин. Одним из самых ярких примеров признания красоты и уникальности Рицы является тот факт, что, имея в своем распоряжении тысячи мест в разных уголках СССР, И. В. Сталин выбрал в качестве места для строительства своей дачи именно Рицу. И по сей день стоит на берегу озера скромная, уютная дача… Все здесь осталось неизменным, как будто советские вожди лишь ненадолго покинули эти места.

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 0 раз(а) |

|

|

|

|

| Fossya |

7 сен 2023, 21:31 7 сен 2023, 21:31

|

*

редактор

» обо мне «

дневник

Сообщений: 49137

Регистрация: 1.10.04

Москва

Ульяна 18.03.00

Fossya Fossya

|

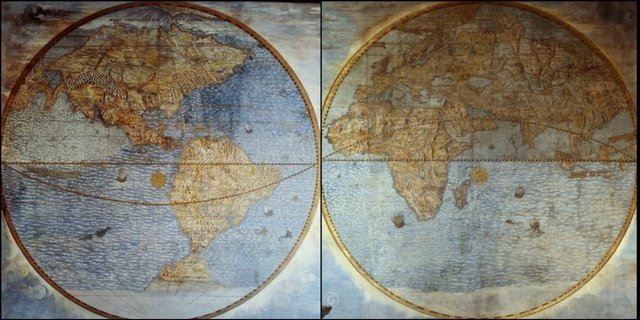

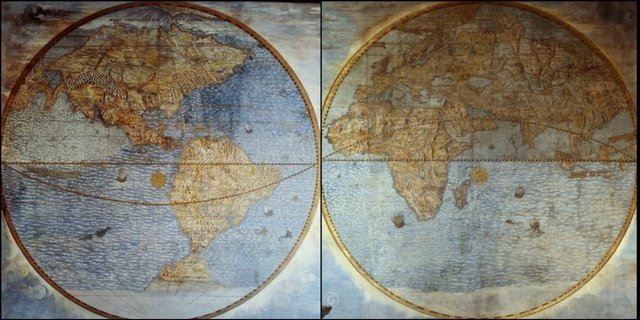

Далеко не все свои сокровища Ватикан готов показать, но и той малой части, что выставлена в музеях достаточно для изучения. Карта северного и западного полушария 1583г - Южная Америка соединена с Антарктидой, пролив Дрейка отсутствует, Африка цветет из-за обилия озер, за полярным кругом лежит непокрытая льдом земля, а Северная Америка еще соединена с Азией (и никакой визы для путешествий!). Каждый факт противоречит официальной истории на десятки и сотни тысяч лет.

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 0 раз(а) |

|

|

|

|

| Маевка |

7 сен 2023, 21:32 7 сен 2023, 21:32

|

Ну умная, ну умная - аж по горшкам дежурная!

Sюзер

» обо мне «

дневник

Сообщений: 21920

Регистрация: 13.02.13

г. Москва

есть

был

есть

Крестник, крестница

еще крестница

|

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 0 раз(а) |

|

|

|

|

| Fossya |

7 сен 2023, 21:36 7 сен 2023, 21:36

|

*

редактор

» обо мне «

дневник

Сообщений: 49137

Регистрация: 1.10.04

Москва

Ульяна 18.03.00

Fossya Fossya

|

Представители древней арктической цивилизации выводили новые сорта растений Российский исследователь этнографии и культуры народов северо-востока Сибири Г.Тымнетагин, общаясь с последним белым князем юкагиров, смог обнаружить признаки существования в далеком прошлом на территории Сибири высокоразвитой цивилизации. Одной из технологий, которой обладали люди этой цивилизации, была способность выводить морозостойкие сорта растений, которые могли бы обитать и давать плоды в суровых условиях крайнего Севера. В своей книге "Хранитель Севера" Г.Тымнетагин описывает следующий диалог со старым князем, который произошел более 10 лет назад: "- Меня еще чрезвычайно интересует вопрос наличия явных следов той древней цивилизации, которая развивалась когда-то на землях, которые потом заселили юкагиры, чукчи, эвены... - Ну, хорошо! Давай-ка посмотрим, какие есть зримые свидетельства, подтверждающие существование в древние времена развитой цивилизации далеко на Севере, в Заполярье? Тот необъяснимый феномен, что каждую весну птицы огромными стаями летят с юга на Север, в сторону полюса, мы не будем особо обсуждать. Это и так всем ясно и известно. Природу не обманешь! Но что есть еще? Что лежит буквально у нас под ногами, но почему- то этого не видим? Скажи, во время своих путешествий по тундрам, вдоль рек и морскому побережью тебе ничего не бросалось в глаза по части местной растительности? - Ну, как... Меня всегда удивлял факт присутствия на Севере буквально зарослей дикой петрушки, дикого лука, разнообразных видов малины, у нас ведь даже дикий горошек растет! Да! И что удивительно, дикий горошек ничем не отличается от того, который растет в центральных районах страны, но он очень мелкий. У нас его называют мышиным горошком. Он словно бы выродившийся. А вот петрушка, напротив, просто гигантская, по сравнению с которой "домашняя" петрушка выглядит чахлым недоростком. При этом дикая петрушка обладает просто мощнейшим ароматом: достаточно бросить в котелок с ухой три-четыре листика - и петрушечный дух забьет все остальные запахи! Как она умудрилась вымахать такой на Севере?! - Да, совершенно верно! Коряки и эскимосы заворачивают в петрушку рыбу, и она долго не портится, а еще с ней готовят нерпятину... Я рассуждаю не как ученый, а просто как коренной житель этих мест. Так откуда на Севере взялась эта дикая петрушка? Заросли гусиного лука? Который, вообще-то, похож один в один на домашний лук-севок! Местами встречается чеснок и черемша. И совершенно материковый папоротник-орляк. Подчеркиваю, это все произрастает на Крайнем Севере! В жутких климатических условиях, когда собственно лето здесь длится всего два с половиной месяца! Потом посмотри: очень часто в низовьях Колымы встречаются реликтовые поляны, на которых находят даже выродившуюся рожь и пшеницу! А малина! Обыкновенная красная малина - раз! Желтая малина - два! - Подожди! Какая желтая малина? - Ну как же? А морошка? Научное название морошки тебе известно? - Точно! Я забыл! Малина арктическая! - Добавим, что обладает она всеми теми же свойствами: понижает жар, имеет бактерицидные свойства, что и обычная малина. Затем другая местная ягода, которую называют княженика - это ведь тоже малина! Малина приземистая! Откуда на Полярном Севере целых три сорта малины, двух из которых почему-то нет на Западе и на Юге? И теперь самое главное! У двух последних малин - арктической и приземистой - отсутствуют косточки на стеблях! Ты понимаешь, о чем это говорит? Колючки и шипы - это защита. И это противодействие излишнему испарению влаги с растения. Получается, что морошка и княженика выведены в условиях, где эти отрицательные факторы попросту отсутствовали. Ну разве это не удивительно? Смородина здесь растет трех сортов - красная - ну, это понятно! Но ведь есть и классическая черная смородина, которую ни по вкусу, ни по запаху, ни по величине ягод не отличишь от обычной садовой! И, наконец, третья смородина - горная, или, как ее называют у нас на Реке, островная, охта. Вот это уже, как сказали бы нынешние ученые, явно мутировавший вид, поскольку она имеет просто уникальные способности для выживания на Севере, где часты внезапные заморозки, когда в июле то стоит жара в 40 градусов, а потом может выпасть снег. Ягоды у смородины-охты покрыты как бы восковым налетом-пыльцой, который оберегает нежную мякоть от неблагоприятных температурных воздействий. А теперь скажи мне: ты что, и впрямь веришь, что охта - всего лишь результат каких-то там природных мутаций? Вроде как растение приспособилось? По-моему, бред чистейшей воды! Оно по физическим параметрам не смогло бы приспособиться, поскольку внезапный мороз попросту убил бы растение и не дал бы возможности сохранить эту информацию для последующей передачи своим "потомкам". Какой напрашивается вывод? Этот сорт ягод тоже вывели специально!" Таким образом, наличие некоторых культурных растений на северо-востоке Сибири, которую официальная наука представляет нам как вечно "дикую и малозаселенную" территорию, явно свидетельствует о наличии в древности на этой территории высокоразвитой цивилизации, которая не только использовала эти растения, но могла выводить совершенно новые сорта. Легенды и мифы народов белой расы упоминают об арктической прародине. А мифология малых народов Сибири рассказывает, что в очень далекие времена на землях Сибири обитали светлоглазые и светловолосые богатыри. И именно их заброшенные городища, курганы и дороги можно еще здесь до сих пор обнаружить в тех местах, где они стояли еще сотни и тысячи лет назад.

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 0 раз(а) |

|

|

|

|

| Маевка |

7 сен 2023, 21:38 7 сен 2023, 21:38

|

Ну умная, ну умная - аж по горшкам дежурная!

Sюзер

» обо мне «

дневник

Сообщений: 21920

Регистрация: 13.02.13

г. Москва

есть

был

есть

Крестник, крестница

еще крестница

|

-------------------------------------

Сказали "спасибо": 0 раз(а) |

|

|

|

|

1 посетителей читают эту тему (1 гостей и 0 скрытых пользователей)

здесь находятся:

|

|

![]() Любопытные факты и места, любые

Любопытные факты и места, любые

5 сен 2023, 14:41

5 сен 2023, 14:41